ヤンチュアノサウルスの全長や大きさ特徴をわかりやすく解説

ヤンチュアノサウルスは、ジュラ紀後期に生息した大型の肉食恐竜です。その大きさや特徴について、詳しく解説します。

ヤンチュアノサウルスの全長や体重はどれくらいか

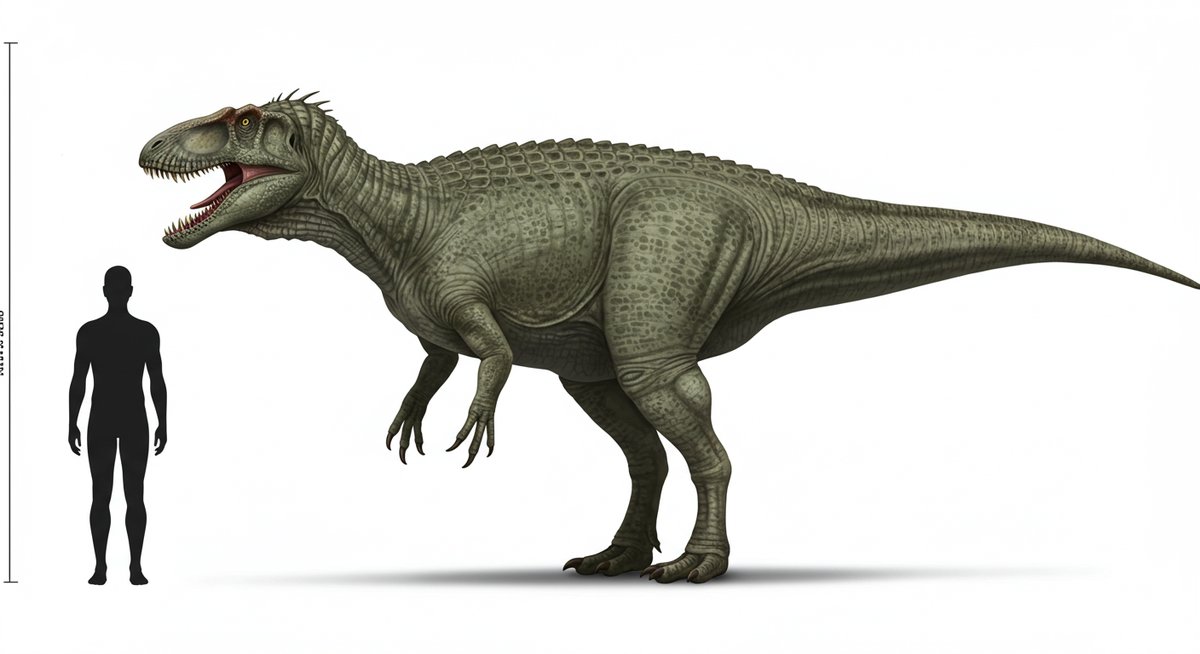

ヤンチュアノサウルスは、体全体の長さや体重によってその迫力が伝わる恐竜です。全長はおよそ8メートルから10メートルほどで、大人の個体では最大で11メートル近くになったと考えられています。体重に関しては、複数の推定があり、2トンから4トンほどとされています。

このサイズ感は、同じ時代を生きた他の肉食恐竜と比べてもかなり大きい部類に入ります。また、ヤンチュアノサウルスの成長スピードや、どのくらいの期間で成体に達したのかにも関心が集まっています。体の大きさから、強力なあごや歯を使った狩りが得意だったと考えられています。

名前や学名に込められた意味と由来

ヤンチュアノサウルスという名前には、発見地域の地名と恐竜であることを表す意味が込められています。「ヤンチュアン」は中国四川省の揚子江(ヤンツー川)流域の地名に由来し、「サウルス」はギリシャ語で「トカゲ」を意味します。つまり「揚子江のトカゲ」という意味になります。

また、学名である「Yangchuanosaurus shangyouensis」は、発見された場所である「上游(シャンヨウ)」地域の名前も含まれています。これは、発見者がこの恐竜の特徴や歴史を地域に結び付けたいという思いも表しているといえるでしょう。

体の構造や見た目の特徴

ヤンチュアノサウルスは、頭が大きく力強いあごを持っていることが大きな特徴です。歯は鋭く、肉を切り裂くのに向いていました。また、首筋には発達した筋肉があり、重い頭を支えるために役立っていたと考えられます。

体全体としては、後ろ足が太くて頑丈であり、前足はやや短めです。しっぽも長く、バランスを取るのに使われていました。背中には骨の突起が並び、皮膚にはうろこ状の模様があったと推測されています。これらの特徴から、ヤンチュアノサウルスは力強い肉食恐竜のイメージを持つことができます。

生態と暮らし方に迫るヤンチュアノサウルスの生息環境

ヤンチュアノサウルスはどのような場所で暮らし、どんな環境の中で生きていたのでしょうか。生態と生息地について見ていきます。

ジュラ紀後期に生きた時代背景

ヤンチュアノサウルスが生きたのは、約1億6000万年前のジュラ紀後期です。この時代は、地球の気候が温暖で、多くの恐竜が繁栄していた時期として知られています。森林や湿地が広がり、さまざまな植物や小型動物が生息していました。

このような環境の中で、ヤンチュアノサウルスをはじめとする大型肉食恐竜は、獲物を探して広い範囲を移動していたと考えられます。気候や地形の変化が恐竜たちの進化や生態にも大きな影響を与えていました。

生息地域と化石の発見場所

ヤンチュアノサウルスの化石は主に中国の四川省で発見されています。この地域は、ジュラ紀には河川や湖が点在する豊かな自然環境が広がっていました。発見地点ごとに、出土した骨や歯の保存状態に違いがあり、研究者たちは多くの情報を得ています。

また、同じ地域には他にも多くの恐竜化石が見つかっており、ヤンチュアノサウルスが当時どのような動物と共存していたかを知る手がかりとなっています。主な発見場所や出土状況を整理すると、次のようになります。

| 発見地域 | 主な化石の種類 | 特徴 |

|---|---|---|

| 四川省上游区 | 頭骨・全身骨格 | 保存状態が良好 |

| 四川省周辺 | 歯・部分骨格 | 他の恐竜も同時発見 |

他の恐竜との関わりや捕食行動

ヤンチュアノサウルスは、同じ地域で暮らしていたさまざまな草食恐竜を主な獲物としていたと考えられています。たとえば、シュノサウルスや中型の竜脚類などが生息しており、これらを狩ることで食糧を得ていました。

捕食の際には、鋭い歯と強力なあごの力を使って獲物を仕留めていました。また、群れでの行動や単独行動のどちらだったかについてはまだ議論されていますが、化石の発見状況から、単独で行動していた可能性が高いと見る研究者もいます。このような生態は、肉食恐竜の中でも比較的特徴的です。

ヤンチュアノサウルスと他の肉食恐竜との違い

ヤンチュアノサウルスが他の肉食恐竜とどのように異なるのか、その特徴や進化の違いについて分かりやすく説明します。

ティラノサウルスやアロサウルスとの比較

ティラノサウルス、アロサウルスは有名な肉食恐竜ですが、ヤンチュアノサウルスとの間にはいくつかの違いがあります。まず、ティラノサウルスは白亜紀後期の生き物で、ヤンチュアノサウルスよりも時代が新しく、体もさらに大きくなっています。アロサウルスはジュラ紀後期に生息しており、時代はヤンチュアノサウルスとやや近い関係です。

体の形や骨格構造にも違いがあります。ティラノサウルスは非常に大きな頭と極端に短い前足が特徴ですが、ヤンチュアノサウルスは前足がもう少し発達しています。アロサウルスとは頭骨の形や歯の形状などに違いがあり、狩りのスタイルもやや異なっていたと考えられます。

似ている恐竜と分類上の特徴

ヤンチュアノサウルスは、中国周辺で発見されることが多い「メガロサウルス科」というグループに近い仲間です。同じグループには、シンラプトルやアロサウルスも含まれています。これらは見た目が似ているため、混同されることもあります。

分類上の特徴としては、頭骨の骨の作りや歯の生え方、骨盤の構造などが挙げられます。特に、頭の上に小さな突起や飾りがある点や、歯の形がやや湾曲している点が他の恐竜と異なる特徴です。分類の際には、このような細かな違いが手がかりになります。

歯や骨格からわかる進化のポイント

ヤンチュアノサウルスの歯は、肉を切り裂くのに適したギザギザの形状をしています。また、歯の根元ががっしりとしている点も、獲物をしっかりと噛み付くために役立っていました。このような歯の特徴は、効率的な狩りを可能にしたと考えられます。

骨格については、頭蓋骨が分厚くて頑丈、さらに首や背骨も発達していることが分かっています。これらは、力強く動くために進化した結果であり、時代ごとに肉食恐竜がどのように多様化していったかを探る手がかりとなっています。

ヤンチュアノサウルスの発見から現代まで

ヤンチュアノサウルスの化石発見の歴史や最新の研究動向、そして博物館での展示事例などを紹介します。

化石発見の歴史と調査エピソード

ヤンチュアノサウルスの最初の化石は、1970年代に中国四川省で発見されました。その後の発掘調査で、ほぼ全身が揃った標本が見つかり、恐竜の研究が大きく進展しました。発掘作業は困難を極め、現地の地層の固さや気候条件との戦いもあったそうです。

発見当時は、現地の研究者や地元住民の協力が不可欠でした。標本の運搬やクリーニング作業も多くの人手を要し、ヤンチュアノサウルスがどのような動物だったのかを明らかにするための大切な一歩となりました。

研究の進展と最新の学説

ヤンチュアノサウルスの研究は、近年もさまざまな形で進められています。特に骨の内部構造や成長のしかたを調べることで、新たな情報が得られています。また、他の肉食恐竜との系統関係を解明するための調査も活発です。

最新の学説では、ヤンチュアノサウルスがアロサウルスと近縁である可能性が高いとされ、進化の道筋についても多くの議論が続いています。これらの進展は、恐竜の歴史をより深く理解するための貴重な資料となっています。

博物館やメディアでの展示や紹介事例

ヤンチュアノサウルスの化石や復元模型は、中国国内の博物館を中心に展示されています。なかでも四川省の博物館では、実物大の骨格標本やジオラマが人気を集めています。来館者が恐竜の大きさや姿を間近で体感できる工夫がなされています。

また、テレビ番組や書籍、教育イベントなどでもヤンチュアノサウルスはよく取り上げられています。子ども向けの図鑑やアニメでも登場することがあり、幅広い世代に親しまれている恐竜の一つです。

まとめ:ヤンチュアノサウルスは多角的な魅力を持つ大型肉食恐竜

ヤンチュアノサウルスは、その大きさや特徴だけでなく、多様な生態や進化の歴史、発見までのドラマなど、さまざまな面で魅力にあふれる恐竜です。現在も研究が続けられており、新しい発見が期待されています。

博物館での展示やメディアでの紹介も多く、子どもから大人まで関心を集める存在です。今後もヤンチュアノサウルスの研究が進むことで、恐竜時代の新たな一面が明らかになるでしょう。