ヴェロキラプトルの全長や大きさ特徴とは

ヴェロキラプトルと聞くと、大きくて怖い恐竜を想像する方も多いかもしれません。しかし実際のヴェロキラプトルは、意外とコンパクトな体を持つ恐竜でした。

ヴェロキラプトルの基本的な体のサイズ

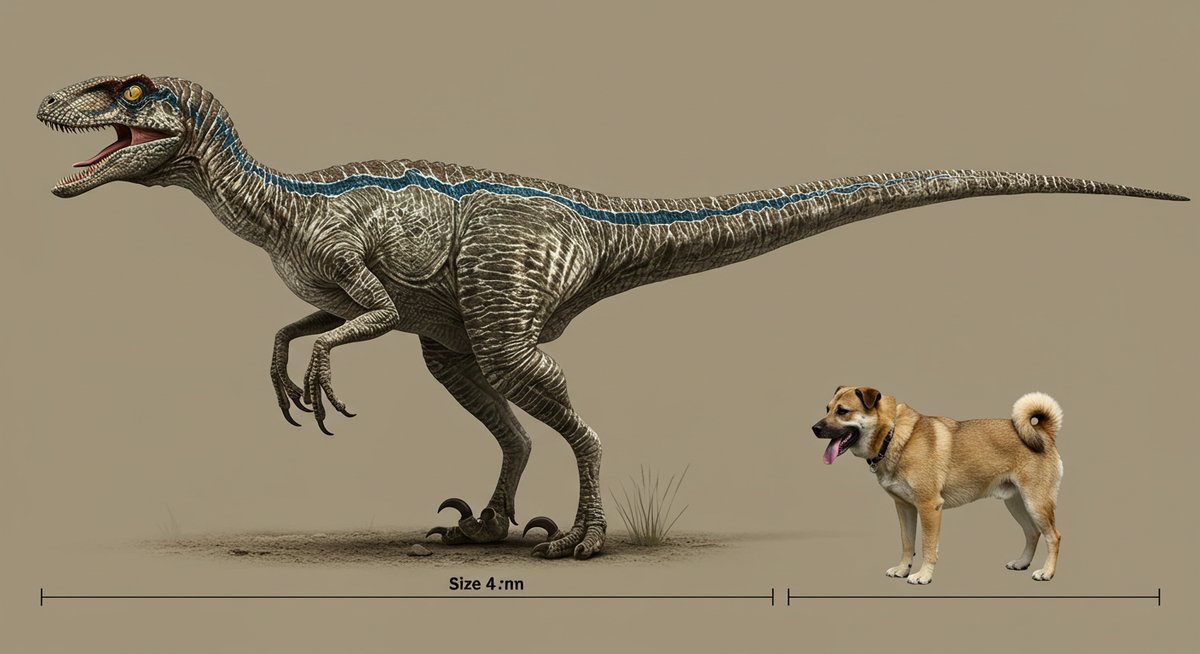

ヴェロキラプトルは、約2メートルほどの体長と、地面から腰までの高さが約50センチメートルという比較的小型の恐竜です。体の幅はそこまで広くなく、全体的に細長い印象を持っています。

体重は15キログラム前後とされ、小型の犬や七面鳥ほどの大きさに相当します。そのため、映画やメディアで描かれるような大型のイメージとは異なり、素早く敏捷に動ける体型に進化していたと考えられています。

体長や体重の推定値と現代動物との比較

ヴェロキラプトルの体長や体重を現代の動物と並べると、その大きさがよりイメージしやすくなります。以下の表をご覧ください。

| ヴェロキラプトル | 現代の動物 | 体重の目安 |

|---|---|---|

| 約2メートル | 大型犬 | 約15kg |

| 七面鳥 | 約10kg |

人間の幼児よりやや大きい程度の体重となります。このサイズは、恐竜としては小柄ですが、獲物を追いかけたり、素早く動き回るのに適していました。

名前の由来と意味が示す特徴

ヴェロキラプトルという名前は、「素早い泥棒」という意味を持っています。この名前はラテン語の「velox(素早い)」と「raptor(泥棒、捕食者)」に由来します。

名前が示す通り、俊敏な動きと獲物を素早く捕まえる能力が特徴だったとされています。手足が細く長く発達し、鋭い鉤爪も持っていたため、効率的に小動物や他の恐竜を捕獲する能力が高かったと考えられています。

ヴェロキラプトルが持つ独自の身体構造と能力

ヴェロキラプトルは、その小柄な体格ながら、他の恐竜にはない特徴的な身体構造や能力を持っていました。これらの特性を詳しく見ていきましょう。

鋭い鉤爪とその役割

ヴェロキラプトルの最大の特徴の一つが、後ろ足にある大きく曲がった鉤爪です。この鉤爪は、普段は地面に触れずに折りたたまれており、狩りの際にだけ使われたと考えられています。

この鉤爪は、獲物を引っかけて押さえ込んだり、攻撃したりするためのものです。また、木に登ったり障害物を乗り越えたりする際にも役立っていた可能性があります。鉤爪の存在が、ヴェロキラプトルの狩りや生活に多様性をもたらしていました。

羽毛の有無と現代の鳥とのつながり

ヴェロキラプトルの化石からは、羽毛が生えていた痕跡が見つかっています。これは、現代の鳥類とヴェロキラプトルが系統的につながりを持つ証拠のひとつです。

羽毛は体温を保つ役割や、求愛行動の際に使われていたと考えられます。実際に羽ばたいて飛ぶことはできなかったとされていますが、羽毛を持つことで現代の鳥類に近い特徴を持っていたことは興味深い点です。

高い知能と狩りの戦略

ヴェロキラプトルは、恐竜のなかでも知能が高いと考えられています。脳の構造から、複雑な行動や協力した狩りができた可能性が示唆されています。

たとえば、群れで行動し獲物を追い込んだり、罠を仕掛けるような知的な戦略を用いていたかもしれません。こうした行動は現在の鳥類や一部の哺乳類にも見られ、ヴェロキラプトルの優れた適応能力を示しています。

発見された化石からわかる生態と進化の歴史

化石の発見によって、ヴェロキラプトルの生態や進化の過程について多くのことが明らかになってきました。代表的な発見例や時代背景についてご紹介します。

プロトケラトプスとの格闘化石の意義

最も有名なヴェロキラプトルの化石のひとつに、プロトケラトプスと格闘している姿のものがあります。この化石では、ヴェロキラプトルが鉤爪でプロトケラトプスを攻撃し、逆に挟まれて動けなくなっている様子が記録されています。

この発見は、ヴェロキラプトルが実際にどのように狩りを行っていたかを示す貴重な証拠です。また、恐竜同士の直接的な戦いの様子が化石として残っている例は非常に珍しいため、研究者にとっても特に重要な発見となりました。

化石が語る生息地と時代背景

ヴェロキラプトルの化石は、主にモンゴルのゴビ砂漠などで見つかっています。この地域は、約7,000万年前の白亜紀後期にあたります。当時の環境は乾燥しており、砂丘や川が点在する広大な土地でした。

そのような厳しい環境で生き抜くために、ヴェロキラプトルは俊敏な動きや協調性を発達させていたと考えられています。化石からは、群れでの生活や巣作りの痕跡が見つかっており、社会性の高さもうかがえます。

発見の歴史と古生物学の発展

ヴェロキラプトルは1920年代に最初に発見されました。モンゴルの調査隊が発掘した化石が、世界にヴェロキラプトルの存在を知らしめるきっかけとなりました。

その後もさまざまな化石が各地で見つかり、解剖学的特徴や生活習慣について多くの研究が進められています。近年は、CTスキャンや画像解析技術など、科学の進歩によって化石から得られる情報が格段に増え、恐竜研究の発展に大きく貢献しています。

映画やメディアによるヴェロキラプトル像の変化

ヴェロキラプトルは映画やメディアで広く知られるようになり、イメージが大きく変化してきました。現実のヴェロキラプトルとの違いや、近年の研究で明らかになった事実について見ていきます。

ジュラシックパークと現実のギャップ

映画「ジュラシックパーク」シリーズは、ヴェロキラプトルのイメージを決定づけました。しかし、ここで描かれるヴェロキラプトルは実物よりもかなり大きく、2倍以上の体格で描写されています。

また、映画では鱗のある肌や、ドアノブを開ける高度な知能を持つなど、演出上のアレンジが多く加えられています。これにより、実際のヴェロキラプトル像とかけ離れた印象が定着した側面があります。

近年の研究で明らかになった新事実

近年の研究で、ヴェロキラプトルの体表には羽毛があったことや、実際にはそれほど大きくなかったことが明らかになりました。特に羽毛の存在は、恐竜と鳥類の進化的なつながりを示す重要な発見です。

また、化石の精密な分析によって、狩りの方法や生活環境についても新たな知見が加わりました。こうした研究の積み重ねによって、ヴェロキラプトルの実像が徐々に明らかになりつつあります。

キャラクター化された恐竜と実際の生態の違い

映画やアニメ、ゲームなどでキャラクター化されたヴェロキラプトルは、しばしば凶暴で知能の高い捕食者として描かれます。しかし現実のヴェロキラプトルは、必ずしも映画のように大型で凶暴というわけではありません。

実際には群れで生活し仲間と協力して狩りをするなど、社会性の高さや適応力が際立っていました。キャラクターとしてのイメージと、科学的な実態との差を知ることで、恐竜についてより深く理解できるようになります。

まとめ:ヴェロキラプトルが解き明かす恐竜の多様性と進化

ヴェロキラプトルは、恐竜時代に生きていた多様な生き物たちの中でも、独自の進化を遂げた存在です。小柄な体格や羽毛、協力的な狩りの戦略など、その特徴は恐竜の常識を覆すものばかりです。

近年の研究によって、映画やメディアのイメージだけではわからない新事実が次々と明らかになっています。ヴェロキラプトルの研究は、恐竜がどれほど多様で、どのような進化の道を歩んだのかを示す貴重な手がかりとなっています。