ティラノミムスとはどんな恐竜か特徴や基本情報

ティラノミムスは、近年日本で発見された新しい種類の恐竜です。その特徴や生態について、さまざまな研究が進められています。

ティラノミムスの発見と命名の経緯

ティラノミムスは、2023年に正式に新種として発表された恐竜で、日本の福井県で発見されました。最初の化石が掘り出された当初から、従来の日本産恐竜とは異なる特徴が注目され、専門家の間で大きな話題となりました。

命名の際、「ティラノ」は有名なティラノサウルスを連想させますが、実際には似ている部分がありつつも、直接の近縁関係ではありません。また、「ミムス」は「模倣する」という意味で、姿や一部の骨格が他の恐竜に似ていることから名付けられました。こうした経緯から、ティラノミムスは日本で発見された新たな恐竜として広く知られるようになっています。

体の特徴と推定される生態

ティラノミムスの体は、比較的細長い形をしており、脚が長く発達しているのが特徴です。全長はおよそ2~3メートル程度と見られ、肉食ではなく雑食、もしくは草食に近い生活をしていた可能性が高いと考えられています。

歯の形やあごの構造が、肉を切り裂くというよりも何かをつかんだり、物をすりつぶしたりするのに適していることもわかっています。また、長い脚で素早く走ることができたため、捕食者から逃げたり、広い範囲を移動して食べ物を探したりしていたと推測されています。特に、俊敏な動作や群れで行動する傾向があった可能性も指摘されています。

ティラノミムスが生きた時代と古環境

ティラノミムスが生息していたのは、およそ1億2000万年前の白亜紀前期です。この時代、日本列島は大陸とつながっており、豊かな湿地や森林が広がっていました。

当時の福井県周辺は、川や湖が存在し、多様な動植物が生息する環境だったと考えられています。気候も比較的温暖で、季節ごとの変化があったため、ティラノミムスは様々な環境に適応しながら生活していたと見られます。こうした古環境の再現によって、当時の地球や生態系の様子も少しずつ明らかになってきています。

ティラノミムスの分類や近縁種との違い

ティラノミムスは、恐竜のグループの中でどのような位置にあるのか、また近い種類とは何が違うのかが注目されています。

恐竜の中でのティラノミムスの位置づけ

ティラノミムスは、獣脚類(じゅうきゃくるい)という2足歩行の恐竜グループに属しています。このグループには、肉食恐竜として有名なティラノサウルスやベロキラプトルなどが含まれますが、ティラノミムスはそれらとは少し異なる進化の道をたどってきました。

具体的には、「オルニトミモサウルス類」と呼ばれるグループの中でやや原始的な特徴をもっています。このため、完全に肉食ではなく雑食傾向があり、体のつくりも軽く、より速く動けるように進化していったと考えられています。この位置づけは、恐竜の進化の流れを知るうえで大切な手がかりを与えてくれます。

オルニトミモサウルス類との比較

オルニトミモサウルス類は、「ダチョウ恐竜」とも呼ばれる細長い体と長い脚をもったグループです。ティラノミムスもこの仲間に近い特徴を持っていますが、いくつか違いがあります。

・ティラノミムスとオルニトミモサウルス類の主な違い

| 特徴 | ティラノミムス | オルニトミモサウルス類 |

|---|---|---|

| 骨格の形 | やや原始的 | より進化した形 |

| 食性 | 雑食の傾向 | 雑食または草食 |

| 地域 | 日本で発見 | アジア・北米など広範囲 |

ティラノミムスは、より古い時代の特徴を保っています。オルニトミモサウルス類の進化をたどるうえで、両者の違いは大切な比較ポイントとなっています。

他の日本産恐竜との違い

日本国内で見つかっている恐竜の中でも、ティラノミムスは独自の特徴を持っています。例えば、福井県で発見されたフクイラプトルや、同じく福井で見つかったフクイサウルスと比べてみると、その違いがよくわかります。

・日本産恐竜との比較

| 種類 | 発見地 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ティラノミムス | 福井県 | 細長い脚、雑食傾向 |

| フクイラプトル | 福井県 | 肉食、がっしりした体 |

| フクイサウルス | 福井県 | 草食、くちばし状の口 |

ティラノミムスは体が軽く、すばやく動ける点が際立っています。このように、同じ地域で多様な恐竜が暮らしていたことが、より豊かな生態系を示しています。

ティラノミムスの化石発見地と研究の進展

ティラノミムスの化石が発見された場所や、そこから始まった研究の動きについてご紹介します。

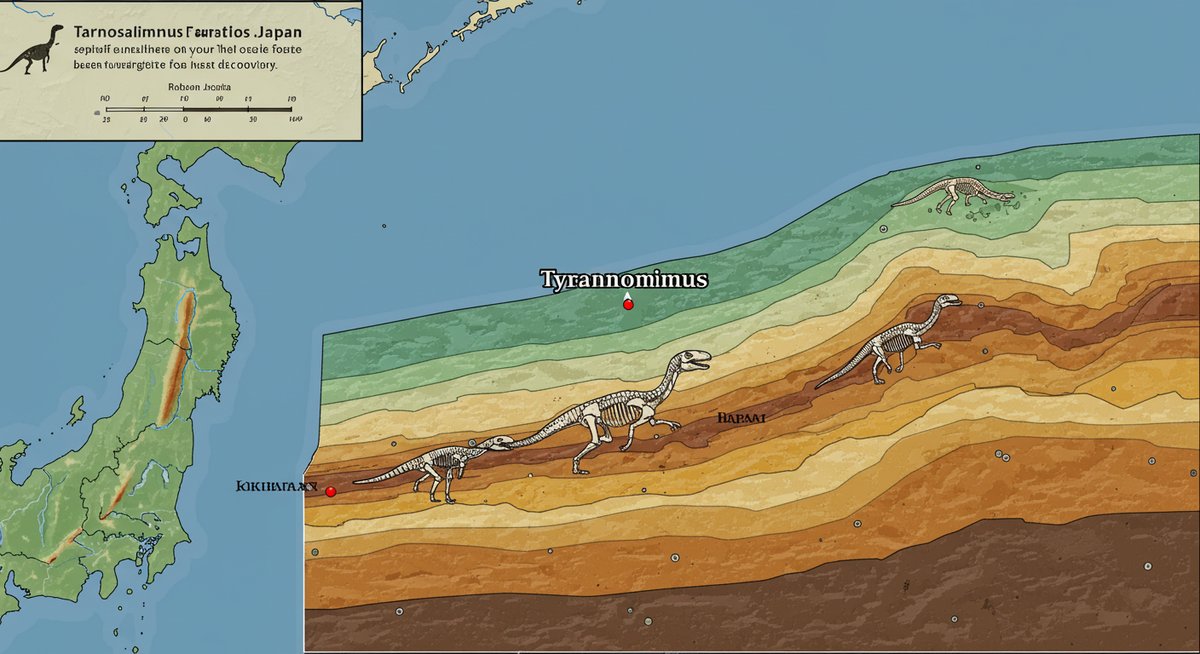

福井県勝山市での発掘の概要

ティラノミムスの化石は、福井県勝山市にある手取層群と呼ばれる地層から発見されました。この地域は、長年にわたって多くの恐竜化石が見つかってきた、日本でも有名な恐竜発掘地です。

発掘作業は地元の博物館や研究者によって行われ、最新の技術を使って慎重に化石が取り出されました。発見された骨の中には、脚の一部や骨盤など、ティラノミムスの特徴を示す重要な部分も含まれており、これが新種認定の判断材料となりました。

日本国内における恐竜化石発見の歴史

日本での恐竜化石発見は、20世紀の半ばごろから本格化しました。特に福井県や北海道、熊本県などでは、様々な種類の恐竜の痕跡が見つかってきました。

近年になって発掘技術や調査方法が進歩し、これまで見つからなかった小さな骨や未発見の種も明らかになるようになりました。ティラノミムスの発見も、こうした日本の恐竜研究の積み重ねの中で生まれた成果の一つといえます。

ティラノミムスがもたらした学術的意義

ティラノミムスの発見は、日本の恐竜研究にとって非常に大きな意味があります。特に、アジア地域における恐竜の進化や多様性を考えるうえで、新しい情報を提供しています。

また、これまでアジアの恐竜化石は中国やモンゴルが中心でしたが、日本でも新種が見つかったことで、地域ごとの違いやつながりを比べやすくなりました。さらに、恐竜の時代における日本列島の大地の成り立ちや、生物の交流について新たな視点が得られるようになりました。

ティラノミムスの最新ニュースと関連グッズ

ティラノミムスに関する最近の話題や、関連するグッズの情報、さらに実際に見て体験できる場所についてまとめます。

2023年以降の話題や新発見

2023年以降、ティラノミムスに関する研究やニュースが続々と発表されています。特に、骨格の復元や生態に関する新しい推測が加わり、テレビや新聞などさまざまなメディアでも取り上げられています。

また、追加の化石発見やDNA解析に基づく研究も進められており、日本の恐竜ファンの間で注目を集め続けています。学術誌や博物館のウェブサイトでも、ティラノミムス関連の新情報が随時公開されています。

ティラノミムスのフィギュアやグッズ情報

ティラノミムスの発見を記念して、さまざまなグッズやフィギュアが発売されています。恐竜好きの子どもから大人まで楽しめる商品が充実しています。

・主なグッズの種類

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| フィギュア | 骨格や体の形を再現 |

| シール・文具類 | イラストが描かれている |

| 書籍 | 写真や解説が充実 |

特に、福井県の博物館では限定グッズも販売されており、訪れた際のお土産として人気があります。

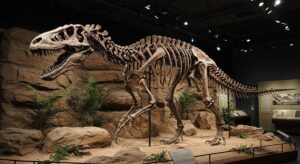

博物館や展示で体験できるティラノミムス

日本国内の博物館では、ティラノミムスの化石や復元模型が展示されています。特に福井県立恐竜博物館では、化石が発掘された現地ならではの展示が行われています。

来館者は、実物大の骨格模型や、当時の生態を再現したジオラマを間近で見ることができます。また、期間限定のイベントや体験コーナーも用意されているため、親子で楽しく学べる場となっています。最新の研究成果を反映した展示も随時更新されているので、何度訪れても新しい発見があります。

まとめ:ティラノミムスが明らかにした日本の恐竜研究の新たな一歩

ティラノミムスの発見は、日本の恐竜研究に新しい視点をもたらしました。これまで知られていなかった恐竜の多様性や進化の過程に光を当てるきっかけとなりました。

今後も、ティラノミムスをはじめとする日本産恐竜の研究が進めば、地球の歴史や生物の進化について、さらに多くのことが解明されていくことでしょう。福井県を中心に、全国の研究者や恐竜ファンの期待が高まっています。