トリケラトプスは本当に存在しなかったのか

恐竜ファンの間でも話題になる「トリケラトプスは本当に存在したのか」という疑問について、ここではその真相を探っていきます。

トリケラトプスとトロサウルスの関係性とは

トリケラトプスとトロサウルスは、どちらも大きな角とフリル(首回りの飾り)が特徴の草食恐竜です。この2種は外見がよく似ているため、実は同じ恐竜なのではないかという説も長く議論されています。

以前は、トリケラトプスが若い時期の姿で、成長するとフリルが薄くなり穴も開いてトロサウルスになるという仮説が注目を集めました。しかし、近年の研究では、骨の成長パターンや発見された化石の個体数の違いなどから、両者は別の種である可能性が高いとされています。特に成長途中の化石やフリルの構造を詳細に分析した結果、明確な違いが見つかっています。

存在しない説が生まれた理由と最新の研究動向

トリケラトプスが「実は存在しなかった」とする説は、トロサウルスとの混同から生まれました。化石の発見数や形の違いが誤解を生み、同じ恐竜が成長で姿を変えるだけではないかと考えられたのです。

しかし、現在は世界中の研究機関で詳細な比較研究が行われており、骨の年齢や構造に注目した最新の方法で調査が進んでいます。その結果、トリケラトプスには特有の特徴があり、成長段階による違いだけでは説明できないことが分かってきました。このように、トリケラトプスの実在性は、多くの専門家によって改めて認められつつあります。

トリケラトプスが現在も学術的に認められる根拠

トリケラトプスが学術的に認められている理由は、複数の独立した化石発見例や、特徴的な骨格構造にあります。たとえば、成体と考えられる大型個体や、未成熟な個体が複数見つかっており、それぞれの骨の形成状況も明らかになっています。

また、フリルや角の形、頭の骨の厚みなどに一貫した特徴がみられる点も、別種として区別する根拠となっています。実際に、以下のような項目が繰り返し確認されています。

- 成体と子どもの骨の違い

- フリルの穴の有無

- 角の太さや長さのバリエーション

これらのデータは、トリケラトプスが他の恐竜と明確に区別できることを示しています。

トリケラトプスの特徴とその生態

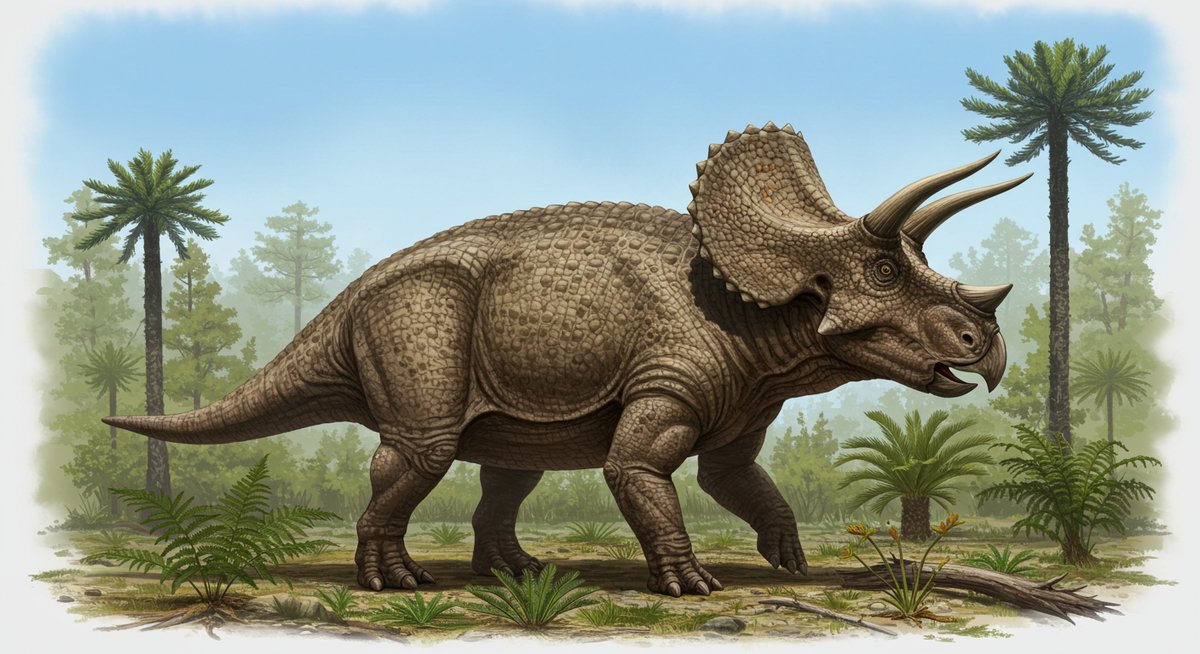

トリケラトプスは、3本の角と大きなフリルが目立つ恐竜として知られています。その特徴や暮らしぶりについて詳しく見ていきます。

3本の角と大型フリルが果たす役割

トリケラトプスの最大の特徴は、鼻に1本、目の上に2本ある合計3本の角と、首を守るように広がった大きなフリルです。これらは、外敵から身を守るためだけでなく、仲間同士の競争や求愛行動にも使われたと考えられています。

たとえば、角を使ってオス同士が力比べをしたり、フリルの大きさや模様で自分をアピールしたりすることがあったようです。また、フリルは首まわりの筋肉を支える役割や、体温調節に役立っていた可能性も指摘されています。こうした多様な役割は、恐竜の生態を理解するうえで重要なポイントです。

草食恐竜としての食性と歯の構造

トリケラトプスは完全な草食恐竜で、地面に生える低い植物を主に食べていました。口元にはくちばしがあり、固い植物をしっかりつかんで切り取ることができました。

また、トリケラトプスの歯は特徴的で、たくさんの歯が何列にも並ぶ「歯のバッテリー」と呼ばれる構造が発達していました。これにより、固い葉や枝をすりつぶしながら食事をすることができ、歯がすり減っても新しい歯が次々と生えてくる仕組みになっていました。このような歯の構造は、白亜紀後期の植物環境に適応した結果と考えられています。

成長過程で変化する見た目と個体差

トリケラトプスは、成長するにつれて骨格やフリル、角の形が大きく変化します。そのため、若い個体は大人と姿がかなり違って見えます。

たとえば、幼いトリケラトプスは角が短く、フリルもやや丸みを帯びているのが特徴です。成長とともに角が長くなり、フリルも幅広くなります。また、個体ごとに角の曲がり方やフリルの厚みが異なる場合も多く、同じ種でも見た目に豊かなバリエーションがありました。こうした違いが、他の恐竜との識別や群れ内での役割分担につながっていたと考えられています。

恐竜時代に生きたトリケラトプスの環境

トリケラトプスは約6800万年前の白亜紀後期に生息していました。その自然環境や他の恐竜との関係について紹介します。

白亜紀後期の生息地と気候条件

トリケラトプスは、現在の北アメリカ大陸の広い範囲に分布していました。特に、アメリカ西部やカナダ南部で多くの化石が発見されています。

この時代は温暖で湿潤な気候が広がっており、川や湖も点在していました。豊かな森林や草原があり、シダ植物や低木など多様な植物が生い茂っていました。以下に、当時の生息環境をまとめます。

| 環境要素 | 内容 |

|---|---|

| 気温 | 温暖(平均20℃前後) |

| 植生 | シダ・低木・裸子植物など |

| 地形 | 川、湖、平原のある大地 |

このような豊かな自然が、トリケラトプスの暮らしを支えていました。

他の恐竜や生物との共存や捕食関係

トリケラトプスが生きていた時代には、さまざまな恐竜や生物が共存していました。とくに同じ地域では、肉食恐竜のティラノサウルスが代表的な存在です。

ティラノサウルスはトリケラトプスの天敵であり、捕食関係にあったと考えられています。一方で、同じ草食恐竜同士では、エドモントサウルスやアンキロサウルスなどと生息場所を分け合いながら共存していたようです。また、爬虫類や原始的な哺乳類、小型の鳥類も多様に生息していました。こうした多様な生物どうしがバランスを保ちながら、豊かな生態系を形成していたのです。

絶滅に至る環境変化の影響

トリケラトプスが絶滅した背景には、大きな環境変化がありました。白亜紀末期には、隕石の衝突や活発な火山活動が起こり、地球全体の環境が急激に変化しました。

これによって、太陽の光が地表に届きにくくなり、気温が低下し、植物の成長も大きく阻害されました。食物が減少したことで、草食恐竜であるトリケラトプスも生き残ることが難しくなりました。さらに、食物連鎖のバランスが崩れたことで、他の多くの恐竜や生物も次々と絶滅していきました。このような急激な環境の変化が、恐竜時代の終わりをもたらしたのです。

トリケラトプスが現代に与えた影響

トリケラトプスは現代でも広く知られ、映画や書籍、展示などさまざまな形で人々に親しまれています。その影響の広がりを見ていきましょう。

映画や書籍で描かれるトリケラトプスのイメージ

トリケラトプスは、恐竜をテーマにした映画や図鑑、絵本などでたびたび登場しています。特に有名なのは、「ジュラシック・パーク」シリーズなどの映画で、巨大な体と迫力ある角を持つ姿が印象的です。

また、児童書や学習漫画でも、トリケラトプスは恐竜の代表格として描かれることが多く、子どもたちにも愛されています。こうしたメディアでのイメージは、最新の研究成果に基づいて徐々にアップデートされていますが、勇ましく堂々とした姿が多くの人の心に残っています。

恐竜研究の進展と新たな発見のきっかけ

トリケラトプスの研究は、恐竜学全体の発展にも大きく貢献してきました。たとえば、骨の成長分析や歯の構造研究などは、恐竜の進化や生活環境を知る手がかりとなっています。

また、トリケラトプスの化石が多く発見されていることから、成長の過程や個体差、群れの行動など、他の恐竜では分かりにくい点も明らかになってきました。こうした知見は、他の角竜類の研究や、恐竜絶滅の謎を解くヒントにもつながっています。

トリケラトプスをめぐる展示やイベントの魅力

世界中の自然史博物館では、トリケラトプスの化石や復元模型が人気を集めています。実物大の骨格展示にふれることで、当時のスケールや迫力を体感できます。

また、恐竜に関するイベントやワークショップでは、トリケラトプスをテーマにした体験コーナーや解説プログラムも数多く企画されています。こうした展示やイベントは、子どもから大人まで楽しく学べる場となっており、恐竜への興味を深めるきっかけになっています。

まとめ:トリケラトプスの存在をめぐる真実と今後の展望

トリケラトプスは、長年にわたる研究の末、実在が確かめられている恐竜です。成長や個体差が大きかったことが多様な説を生みましたが、最新の研究によってその特徴や生態がより明らかになってきました。

今後も新しい化石の発見や技術の進歩によって、トリケラトプスについての知見がさらに深まっていくことが期待されています。恐竜時代を象徴する存在として、トリケラトプスはこれからも多くの人々の関心を集め続けるでしょう。