テリジノサウルスとデイノケイルスの違いを徹底解説

巨大な爪をもつテリジノサウルスと、特異な姿のデイノケイルスは、しばしば混同されることがあります。各恐竜の特徴や生態を比べながら、違いについて分かりやすく解説します。

テリジノサウルスとデイノケイルスの基本情報

テリジノサウルスとデイノケイルスは、いずれも白亜紀に生息した恐竜でありながら、姿や暮らしぶりに多くの違いが見られます。テリジノサウルスは主にアジア地域、特に現在のモンゴルで発見された恐竜です。一方、デイノケイルスもアジアで見つかっていますが、その生態や体のつくりには独自の特徴が数多くあります。

どちらも大型で二足歩行をしていたことが共通していますが、テリジノサウルスは非常に長い爪が目立ち、デイノケイルスは幅広いくちばしと長大な腕を持つ点が特徴的です。以下の表に基本情報をまとめました。

| 恐竜名 | 生息地 | 代表的な特徴 |

|---|---|---|

| テリジノサウルス | モンゴル | 長い爪 |

| デイノケイルス | モンゴル | 長い腕・くちばし |

体の特徴と外見の違い

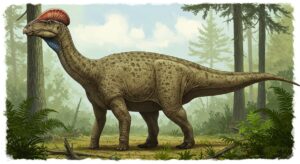

テリジノサウルスの最大の特徴は、3本の指に付いた非常に長く湾曲した爪です。これらの爪は最大で1メートル近くにもなり、力強く太い前肢とともに印象的な外見を作り出しています。また、首が長く、胴体も大きいことが分かっています。

それに対してデイノケイルスは、全長12メートル近くに達し、前肢が特に発達しています。腕の長さは2メートルを超え、幅広いくちばしや大きな背中の突起も特徴です。頭部は細長く、恐竜としては鳥に近い姿をしています。これらの違いによって、同じ白亜紀を生きた恐竜でありながら、見た目や暮らし方に大きな差があったと考えられています。

生息していた時代や地域の比較

テリジノサウルスとデイノケイルスは、いずれも白亜紀後期にアジアの地域で生息していました。主にモンゴルに分布していた点は共通していますが、地層や化石の分布から、細かな生息範囲や時期には差があった可能性が指摘されています。

また、当時のモンゴルは乾燥した環境や湿地帯が広がっており、両者の体の特徴がそれぞれの環境に適応していたことがうかがえます。たとえば、テリジノサウルスの長い首や爪は、植物が茂った場所でエサを探すのに役立ったと考えられ、デイノケイルスは川沿いなど多様な環境で生活していた可能性があります。

テリジノサウルスの生態と特徴

テリジノサウルスは、その特徴的な爪や首の長さから独特の生態を持っていたと考えられています。ここでは、爪の役割や食生活、研究史について詳しく解説します。

長い爪の役割や特徴

テリジノサウルスの最も目立つ特徴である長い爪は、かつては捕食や攻撃に使われたと考えられていました。しかし、近年の研究で、これらの爪は主に植物を引き寄せたり、枝を手繰り寄せたりする道具として使われていた可能性が高いとされています。

また、硬い木の皮や葉を引き裂くための役割も指摘されています。前肢自体も力強く、爪と組み合わせることでさまざまな植物を採取できたと考えられます。加えて、敵から身を守る手段としても役立った可能性がありますが、主な用途は採食だったとみられています。

食性と現代の動物との比較

テリジノサウルスの食性は長い間議論されてきましたが、現在は主に植物を食べていたと考えられています。くちばし状の口や、歯の形状からも草食性に近い特徴が見られます。

現代の動物で例えると、ナマケモノやオカピのように、木の葉や枝を食べる動物との類似点が挙げられます。特に、長い首を使って高い場所の葉を食べる姿は、キリンに似ているともいわれます。しかし、完全な草食動物ではなく、昆虫や小動物をついばむこともあったという説もあり、多様な食生活を送っていた可能性があります。

発見と研究の歴史

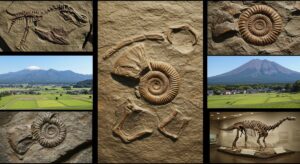

テリジノサウルスの化石は1940年代にモンゴルで初めて発見されました。当初は長い爪の化石だけが見つかったため、どのような生物なのか分からず、カメや巨大な爬虫類と誤認されたこともありました。

その後、全身骨格が発掘されることで、恐竜であることが明らかになりました。さらに、近年の研究で分類が進み、恐竜の進化の流れや生態について多くの新しい知見が得られています。発見から現在に至るまで、多くの謎や驚きとともに研究が進められている恐竜です。

デイノケイルスの生態と特徴

デイノケイルスは、その巨大な腕やくちばし、独特な体型で知られる恐竜です。ここでは、腕の構造や食生活、名前の由来について詳しく紹介します。

全長2メートルを超える腕の構造

デイノケイルスのもう一つの大きな特徴が、全長2メートルを超える長い腕です。この腕には強力な筋肉がついており、先端には大きな爪がありました。ただし、爪はテリジノサウルスほど長くはありません。

長い腕を使い、食べ物を集めたり、水辺の泥を掘ったりしていたと考えられています。腕の長さは、身を守るためにも役立った可能性があります。また、手の構造や動き方は、現在の鳥類と似ている点も多く、進化の過程を知る手がかりともなっています。

雑食性の食生活とその証拠

デイノケイルスの食生活は非常に多様で、主に雑食性だったと考えられています。くちばしには歯がなく、幅広い形状をしていることから、魚や水生生物、植物の葉などさまざまなものを食べていたと推測されています。

実際、化石の胃の中からは魚の骨や植物の種が見つかっており、こうした発見が雑食性を裏付けています。また、幅広い生息地に適応できる柔軟な食性は、白亜紀の多様な環境で生き残るうえで重要だったと考えられます。

学名や名前の由来

デイノケイルスの名前は、ギリシャ語で「恐ろしい手」という意味です。この名は、発見当初に長く力強い腕の化石が見つかったことに由来しています。

最初に腕が発見されたときは、どんな恐竜なのか分からず、長い間その正体が謎に包まれていました。しかし、全身の化石が次々と発掘されたことで、独特な姿や生態が明らかになりました。デイノケイルスの名前は、今もその特徴をよく表しています。

2種の恐竜をめぐる最新研究と話題

テリジノサウルスとデイノケイルスは、近年の研究や発見によってその実態が大きく変わりつつあります。新たな化石発見や進化の研究、メディアでの人気について紹介します。

近年の化石発見と新たな知見

ここ10年ほどで、テリジノサウルスとデイノケイルスの新しい化石が発見され、さまざまな新事実が明らかになってきました。たとえば、デイノケイルスのほぼ完全な全身骨格の発見は、従来のイメージを大きく変える出来事となりました。

また、テリジノサウルスでも羽毛の痕跡が見つかったことが話題となりました。この発見により、両者が鳥類に近い進化グループに属していた可能性が高いことが分かり、進化のつながりや生態の新たな仮説が提示されています。

系統や進化に関する研究

テリジノサウルスとデイノケイルスは、いずれも獣脚類という恐竜グループに分類されますが、進化の過程で分かれた仲間です。特に、鳥類につながる特徴が多く見られることから、恐竜から鳥への進化を考えるうえで重要な存在となっています。

最近の分子生物学や形態学の研究でも、羽毛や骨の構造、腕の動きなどが注目されています。これらの研究によって、恐竜の進化の過程がより詳しく理解されるようになりました。

人気の理由とメディアでの取り上げ

テリジノサウルスとデイノケイルスは、その独特な外見や生態から、多くのファンに親しまれています。特に、映画やアニメなどのメディアで取り上げられる機会が増え、子どもから大人まで幅広い世代に知られる存在となりました。

近年では、恐竜展や博物館の特別展示などで実物大模型が公開されることもあり、体の大きさや形を間近に体感できるイベントが人気です。こうした取り上げによって、恐竜への興味や理解がさらに深まっています。

まとめ:テリジノサウルスとデイノケイルスの違いと魅力を総整理

テリジノサウルスとデイノケイルスは、似ているようで多くの違いと個性を持った恐竜です。それぞれの特徴や生態を知ることで、白亜紀の多様な世界をより身近に感じることができます。

今後も新たな研究や発見によって、彼らについての知識がさらに深まることでしょう。恐竜の進化や生態に興味がある方は、ぜひこれら2種の恐竜にも注目してみてください。