スコミムスの全長や大きさ特徴を徹底解説

スコミムスは、その大きな体と特徴的な骨格で多くの恐竜ファンに知られています。ここでは最新の研究をもとに、全長や体重、骨格などの特徴を詳しく紹介します。

スコミムスの全長と体重の最新推定

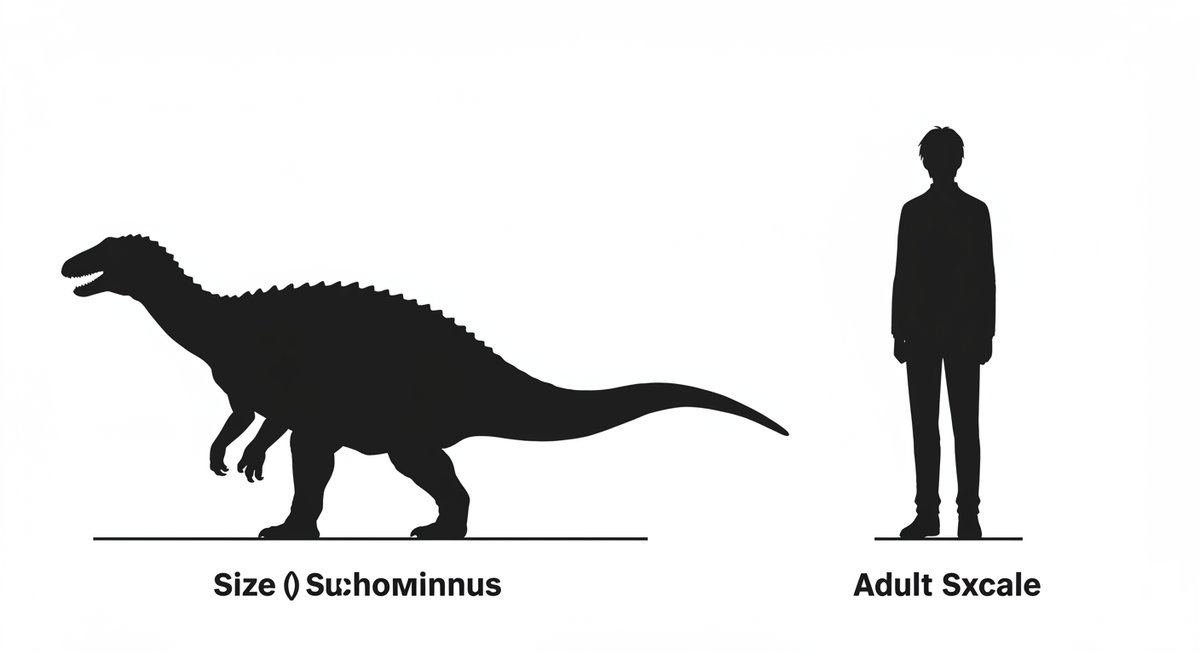

スコミムスの全長はおよそ9~11メートルとされています。これは現在知られている恐竜の中でもかなり大きな部類に入り、体長でイメージすると大型バスほどの大きさです。体重は2~4トンと見積もられており、これは現代のアジアゾウと同じくらいの重さです。

ただし、個体差や化石の保存状態によって推定値にはばらつきがあります。最新の研究では、比較的新しい技術を用いることで、以前よりも正確な数値が求められるようになりました。体形は細長く、首と尾が長く発達しているのが特徴的です。これらのサイズ感を知ると、スコミムスが当時の生態系でどれほど目立つ存在だったかが想像しやすくなります。

スコミムスの骨格構造と特徴的な部位

スコミムスの骨格にはいくつかの特徴があります。まず、頭部は細長く、ワニに似た形をしています。また、前肢には大きく発達したカギ爪があり、これが魚などを捕まえるのに役立っていたと考えられています。

背骨には小さな突起(神経棘)が並んでおり、これが背中を少し盛り上げる形になっています。骨盤や後肢も力強く、陸上でもしっかりと体重を支えられる構造です。スコミムスの全体的な骨格は、水辺や湿地などの環境で生きることに適していたことを示しています。

スコミムスの名前の意味と由来

スコミムスという名前は、「Scomimus」とも表記されることがありますが、正式には「Suchomimus(スコミムス)」です。この名前はギリシャ語で「ワニに似たもの」という意味を持っています。

この名前が付けられた理由は、頭骨の形が現代のワニにとてもよく似ているためです。スコミムスの発掘当時、発見した研究者たちはその独特な頭部の形に驚き、名前にもその特徴を反映させました。こうした由来を知ることで、恐竜の名前にも深い意味があることが感じられます。

発見と分類の歴史

スコミムスの発見は恐竜学の中でも注目された出来事です。ここでは化石の発見地やその時代背景、発見者や命名の経緯、そして近縁恐竜との比較について解説します。

スコミムス化石の発見地と時代背景

スコミムスの化石はアフリカ大陸のニジェール共和国で発見されました。発掘された場所はサハラ砂漠の一部で、現在は乾燥した土地ですが、白亜紀(約1億1200万年前)には大きな川や湖が広がる湿地帯だったと考えられています。

発見された地層は「エルハザール層」と呼ばれ、さまざまな魚類や他の恐竜の化石も見つかっています。こうした環境の中でスコミムスは生息していました。時代背景を理解することで、スコミムスがどのように暮らしていたかイメージしやすくなります。

発見者と命名の経緯

スコミムスの化石は、1997年にアメリカの古生物学者ポール・セレノ博士のチームによって発見されました。彼らは現地調査で特徴的な頭骨や前肢の骨を発見し、詳細な分析を行いました。

この発見は学会でも大きな話題となり、翌年「Suchomimus tenerensis」という学名で正式に発表されました。名前の後半「tenerensis」は、化石が発見された「テネレ砂漠」から取られています。発見者の熱意と現地とのつながりが、命名にも表れています。

バリオニクスなど近縁恐竜との比較

スコミムスはバリオニクスやイリタトルなど、同じスピノサウルス科に属する恐竜と近い関係にあります。特にバリオニクスとは頭部の形や歯の特徴がよく似ており、同じように魚を主な食糧としていたと考えられています。

| 恐竜名 | 全長(推定) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| スコミムス | 9~11m | 細長い頭部・大きなカギ爪 |

| バリオニクス | 7~10m | 魚食性の歯・やや短い頭部 |

| イリタトル | 7~8m | 背中の突起・細い体つき |

こうした比較から、これらの恐竜がどのように棲み分けていたかや、進化の過程でどのような違いが生まれたのかが研究されています。

スコミムスの生態と食性

スコミムスは、どのような生活を送り、何を食べていたのでしょうか。ここでは頭部の特徴や歯の形、当時の環境などから生態や食性を詳しく説明します。

ワニに似た頭部とその役割

スコミムスの頭部は細長く平たい形をしており、現代のワニに非常によく似ています。この頭部の構造は、水中で素早く獲物をとらえるのに適しています。

また、鼻の穴が頭部の上側に位置しているため、水面から少しだけ顔を出して呼吸することができました。こうした特徴は、水辺で魚や水生生物を捕まえる生活に役立ったとされています。頭部の形は、獲物を逃しにくく効率よく捕らえるための進化と言えるでしょう。

魚食性を示す歯や顎の特徴

スコミムスの歯は、円錐形で鋭く、すべり止めのような突起があります。この歯の形は、魚などをしっかりとくわえ、逃がさないために役立っていました。

また、顎は細長く多数の歯が並んでいるため、一度に多くの小魚を捕まえることもできました。バリオニクスやイリタトルと同様、スコミムスも主に魚を食べていたと考えられています。時には、陸上の小動物や死骸なども食べていた可能性がありますが、基本的には水辺での魚捕りが主な食事だったようです。

当時の環境とスコミムスの生息地

スコミムスが暮らしていた白亜紀前期のニジェール一帯は、大きな川や湖に囲まれた湿地帯でした。気候は温暖で、周囲には豊かな植生が広がっていました。

このような環境では、魚や水生生物が多く生息しており、スコミムスにとっては食料に困らない場所でした。水辺を中心に暮らしていたため、移動も川沿いが多かったと考えられています。当時の環境を知ることで、スコミムスの生活がどれほど水と深く関わっていたかがわかります。

スコミムスが与えた影響と現代での人気

スコミムスは発見以降、映画やゲーム、博物館展示などで広く知られるようになりました。また、恐竜学の発展にも大きく寄与しています。ここではその影響や魅力について紹介します。

映画やゲームでの登場例

スコミムスは、映画やテレビアニメ、そして人気ゲームにもたびたび登場しています。例えば、恐竜をテーマにした映画や「ジュラシック・ワールド」シリーズ、「ARK: Survival Evolved」などのゲームで見かけることができます。

これらのメディアで取り上げられることで、多くの人がスコミムスの存在を知るきっかけとなっています。特にゲームでは、水辺での生態や特徴的な頭部がリアルに再現されており、子どもから大人まで幅広い世代に人気があります。

博物館展示や化石の価値

スコミムスの骨格標本は、世界中の博物館で展示されています。特にフランスやアメリカ、日本などの大きな博物館では、全身復元骨格を見ることができます。

| 展示施設の例 | 特徴 |

|---|---|

| フィールド博物館 | 大型骨格の展示 |

| 日本の恐竜博物館 | 精密な復元模型 |

| パリ自然史博物館 | 発掘資料の展示 |

化石そのものも学術的価値が高く、恐竜の進化や生態系の理解に役立っています。貴重な化石は研究だけでなく、教育や普及活動にも活用されています。

スコミムスの研究が進めた恐竜学

スコミムスの発見は、恐竜の多様性や生活様式について新たな視点をもたらしました。特に、魚食性恐竜の生態や陸と水を行き来する恐竜の存在が注目されています。

また、近縁のスピノサウルスと比較することで、恐竜がどのように進化してきたのかも解明されつつあります。こうした研究は、今後の恐竜学全体の発展にもつながる大きな一歩となりました。

まとめ:スコミムスの魅力と現代に伝わる価値

スコミムスは、その独特な頭部や大きな体、そして水辺での生活という特徴から多くの人々を魅了してきました。発見以降、映画やゲーム、博物館などさまざまな形で現代にも大きな影響を与え続けています。

また、スコミムスの研究は恐竜学の発展にも大きく貢献し、私たちが古代の生物や生態系を理解するうえで欠かせない存在となっています。今後も新たな発見や研究が進むことで、さらに多くの魅力が明らかにされることでしょう。