スクアロドンとはどんな生物か特徴と基本情報

スクアロドンは、約4,000万年前の海に生息していた大型の絶滅哺乳類です。現代のクジラに近い姿をしており、海洋生物の進化を知るうえでとても重要な存在とされています。

スクアロドンの発見と進化の歴史

スクアロドンの化石は、19世紀のはじめにアメリカ大陸で発見されたことがきっかけで注目されるようになりました。これらの化石は、クジラの祖先を探る研究の中で非常に重要な手がかりとなっています。

当初、スクアロドンは現代のクジラと大きく異なる形で描かれていましたが、研究が進むにつれ、より正確な姿や進化の道筋が明らかになってきました。現在では、スクアロドンが現代のヒゲクジラやハクジラなどと同じ祖先を持ち、海での生活に適応していった動物だと考えられています。こうした発見は、哺乳類の進化を考えるうえでも大きな意味があります。

体の大きさや形態の特徴

スクアロドンは、体長が約9メートル前後に達すると考えられています。その体形は細長く、現代のイルカとクジラの中間のような姿でした。特に特徴的なのは、長く尖ったアゴと多数の鋭い歯です。

この歯の形から、スクアロドンは肉食性であったと推測されています。また、目が大きく発達していたことや、鼻の位置が頭の上部にあったこともわかっています。これらの特徴は、効率よく泳ぎ、獲物を見つけるのに役立っていたと考えられます。

| 特徴 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 体長 | 約9メートル | クジラ類中型 |

| 歯の形 | 鋭くとがっている | 肉食性 |

| 目の位置 | 大きく発達 | 視力が良い |

スクアロドンが生きていた時代と生息地

スクアロドンは、およそ4,000万年前の「始新世」と呼ばれる時代に生きていました。この時代は、地球が温暖で、海洋生物が多様に進化していた時期です。

発見された化石の多くは、北アメリカや南アメリカの沿岸部に分布しています。また、当時のスクアロドンが広い海を自由に泳ぎ回っていたことも考えられています。温暖な気候と豊かな海の環境が、スクアロドンの進化や繁栄を支えていたといえるでしょう。

スクアロドンの分類と現生生物との関係

スクアロドンは、現代のクジラ類とどのような分類上の違いや共通点があるのでしょうか。ここでは、その進化的な位置や他の海棲哺乳類との比較を通して、スクアロドンの特徴を探ります。

クジラ類との分類上の違いと共通点

スクアロドンは、クジラ目(鯨類)に属する絶滅種です。現代のクジラ類は、大きくヒゲクジラとハクジラに分かれますが、スクアロドンはそのどちらにも分岐する前の「原始的なクジラ類」とされています。

共通点としては、水中生活に適応した体形や、鼻孔が頭の上部にあることなどが挙げられます。違いとしては、スクアロドンは鋭い歯を持ち、獲物を捕まえて食べる肉食性でした。一方、現在のヒゲクジラはプランクトンなどをフィルターでこし取って食べる仕組みを持っています。このように、同じクジラ類でも、進化の過程で食べ物や生態が変化してきたことがわかります。

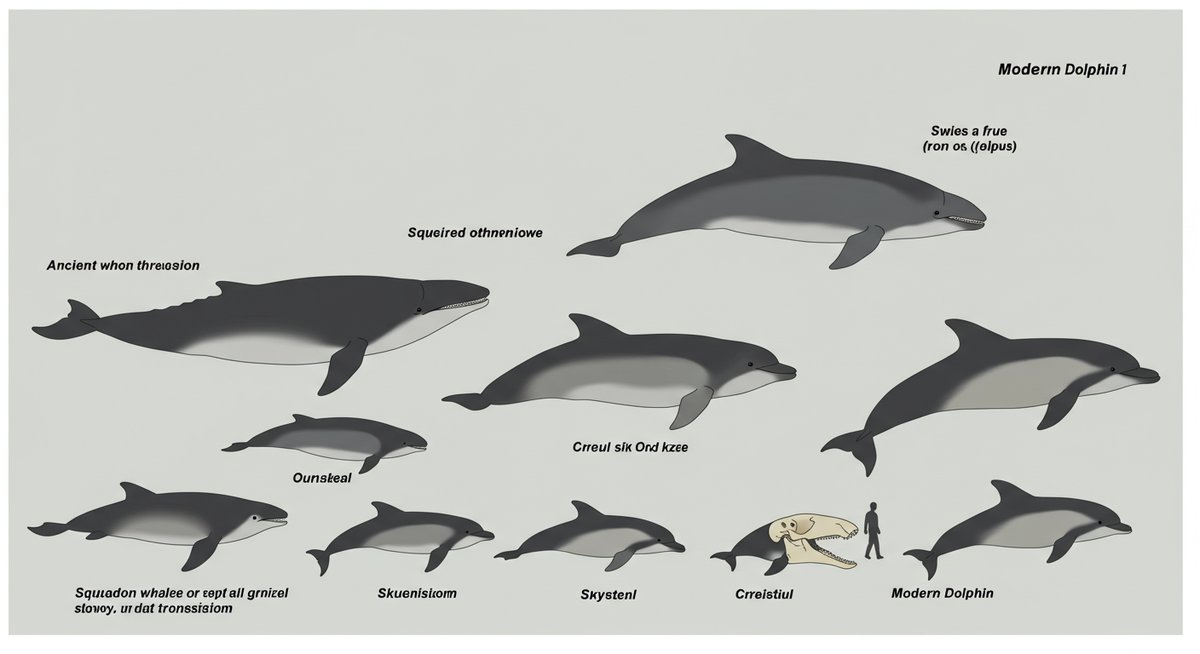

他の古生代海棲哺乳類との比較

スクアロドン以外にも、古代の海にはさまざまな海棲哺乳類が存在していました。たとえば、バシロサウルスやドルドンといった動物が有名です。

これらの動物は、スクアロドンと同じ時代に生きていましたが、体の大きさや食性、歯の形などが異なっています。バシロサウルスは細長い体と大きな体長が特徴で、主に魚を食べていたと考えられています。ドルドンはやや小型で、スクアロドンと同様に鋭い歯を持っていました。スクアロドンはこれらと比べ、よりがっしりとした骨格を持ち、強いあごの力で獲物を捕らえていたことが特徴です。

| 種名 | 体長 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| スクアロドン | 約9メートル | 鋭い歯、強いあご |

| バシロサウルス | 15~18メートル | 細長い体、大型 |

| ドルドン | 4~5メートル | 小型、俊敏 |

スクアロドンの系統と子孫にあたる動物

スクアロドンは、現代のハクジラやヒゲクジラの祖先に近い存在です。直接の子孫ではありませんが、これらの現生クジラ類が進化する過程で大きな役割を果たしました。

特に、スクアロドンの持っていた水中生活への適応能力や、獲物を捕らえるための特徴が、後のクジラ類の進化に受け継がれています。現代のイルカやマッコウクジラなども、広い意味ではスクアロドンと同じ系統に属しています。こうした系統関係は、化石や骨格の分析によって明らかにされてきました。

スクアロドンの生態と生活様式

スクアロドンがどんな生活をしていたのか、食性や狩りの方法、群れでの行動などについて詳しく見ていきましょう。生態を知ることで、太古の海の様子も想像しやすくなります。

食性や狩りの方法について

スクアロドンは肉食性で、主に魚や小型の海生生物を捕食していたと考えられています。鋭い歯と強いあごを使って、獲物をしっかり捕まえることができました。

また、すばやく泳ぐ能力も持っていたため、素早い動きで獲物に近づき、逃さず捕まえていたと推測されます。歯の形やあごの構造から、硬い殻を持つ生き物よりも、柔らかい体の魚やイカの仲間を主なターゲットにしていた可能性が高いです。

群れでの行動や繁殖の特徴

現代の多くのクジラ類が群れで生活していることから、スクアロドンも集団で行動していたと考える研究者が多くいます。群れで行動するメリットとしては、外敵から身を守ることや、食べ物を探しやすくなることが挙げられます。

繁殖については、現代のクジラに近い方法だったと推測されています。一定の季節になると集団で繁殖の場に移動し、出産も海の中で行っていた可能性が高いです。親が子どもをしばらくの間守り育てていた点も、現代のクジラに似ていたと考えられています。

音波(エコロケーション)能力の有無と進化

エコロケーションとは、音波を発してその反射で周囲の様子を把握する能力のことです。現代のイルカやマッコウクジラが持つこの能力が、スクアロドンにもあったのかは重要な研究テーマとなっています。

現時点では、スクアロドンにエコロケーション能力があったかどうかははっきり分かっていません。頭骨の構造を見ると、ある程度音を聞き分ける力は持っていたものの、現代のイルカほど発達していなかったと考えられています。そのため、視覚や嗅覚など他の感覚も大きな役割を果たしていた可能性があります。エコロケーション能力の進化は、スクアロドン以降のクジラ類で発達したものと考えられています。

スクアロドンの化石発見と研究の最新情報

スクアロドンの化石は長い間、海棲哺乳類の進化を調べるうえで貴重な資料となってきました。ここでは、発掘の具体例や最新研究の成果を紹介し、復元図を通じてその姿にも迫ります。

代表的な化石の発見場所と発掘例

スクアロドンの化石は、主にアメリカ合衆国南部や南アメリカの沿岸地域で多く見つかっています。特にアラバマ州やミシシッピ州の地層からは、保存状態の良い頭骨や骨格が発掘されています。

これらの発掘例は、スクアロドンの体の構造や生態を詳しく知るために役立っています。また、同じ地層から他のクジラ類の化石も発見されており、当時の海洋生態系の様子を知るヒントにもなっています。化石発掘の現場では、専門家が慎重に岩石を取り除きながら全身骨格を発見することもあり、多くの標本が博物館で展示されています。

最新の研究成果と新説の紹介

近年の研究では、スクアロドンの骨格や歯の構造を最新の技術で詳しく調べる試みが行われています。CTスキャンや3Dモデルを使った解析により、筋肉の付き方や動き方まで再現できるようになりました。

また、食性についても新しい説が提案されています。これまでは主に魚を食べていたと考えられていましたが、一部の研究者は、イカや他の軟体動物も重要な食糧源だった可能性があると指摘しています。こうした新説は、スクアロドンの生態をより立体的に理解することにつながっています。

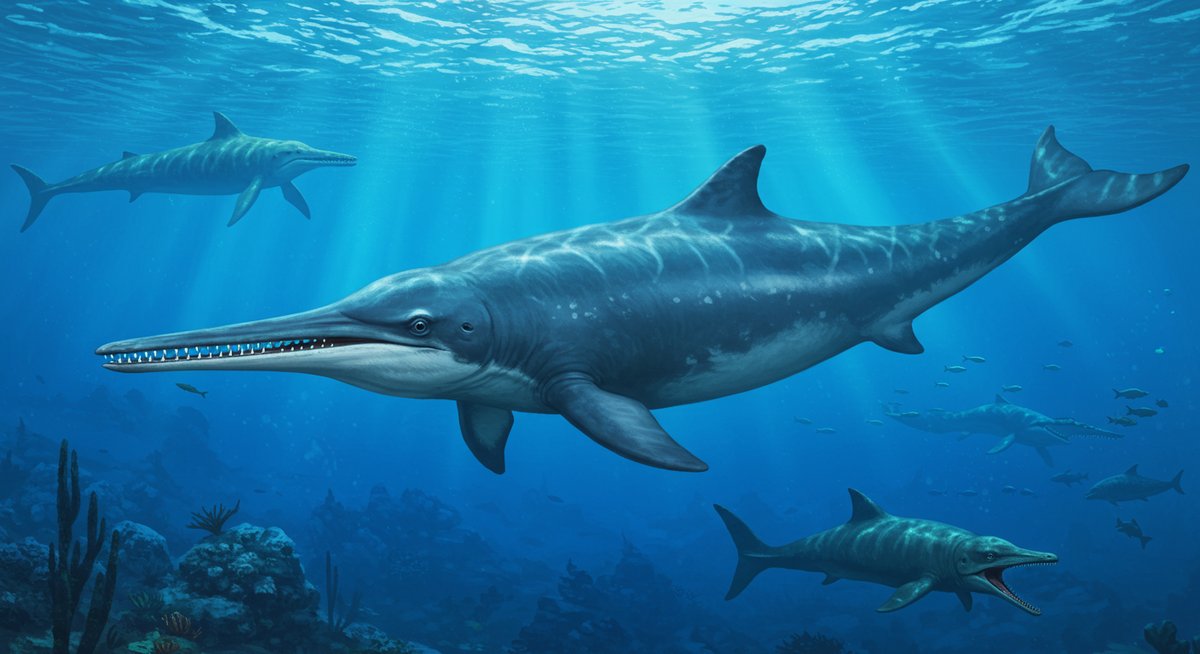

イラストや復元図で見るスクアロドンの姿

スクアロドンの姿を知るには、イラストや復元図の存在が欠かせません。これらは、専門家が化石資料に基づき、骨格や筋肉、皮膚の質感まで再現したものです。

復元図を見ると、現代のイルカやクジラよりもややワニに近い顔つきや、長いアゴが特徴的です。また、体の色や模様については正確な資料がないため、想像による部分も多く含まれています。それでも、こうしたイラストは、多くの人にスクアロドンの魅力や当時の海の様子を伝える大切な役割を果たしています。

まとめ:スクアロドンの魅力と現在までの研究成果の全体像

スクアロドンは、太古の海で独自の進化を遂げた哺乳類です。その特徴的な姿や肉食性の生態は、現代のクジラ類がどのように進化してきたのかを考えるうえで、多くのヒントを与えてくれます。

今も新しい化石の発見や研究が続き、スクアロドンについての理解は深まり続けています。イラストや復元図を通じて、その姿を身近に感じることもできるでしょう。古生物学の視点から見ても、スクアロドンは多くの謎と魅力を秘めた存在です。