スピノサウルスはどんな恐竜だったか特徴と生態を解説

スピノサウルスは、特徴的な背中の突起と水辺での暮らしが注目される大型の肉食恐竜です。その姿や生態について、近年の発見をもとに詳しく解説します。

発見された場所や時代背景

スピノサウルスが最初に発見されたのは、20世紀初頭のエジプトです。その後もモロッコなど北アフリカ各地で化石が見つかっています。発掘された地層から判断すると、スピノサウルスは約1億1250万年前から9300万年前の白亜紀中期に生息していました。

この時代、北アフリカは巨大な川や湖が広がる湿潤な環境だったと考えられています。恐竜たち以外にも多種多様な魚類やワニに近い生物が生息していたため、スピノサウルスは水辺という特殊な環境に適応していたとみられます。

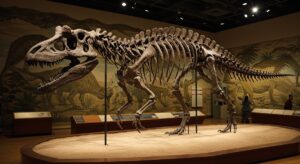

スピノサウルスの体の特徴と他の肉食恐竜との違い

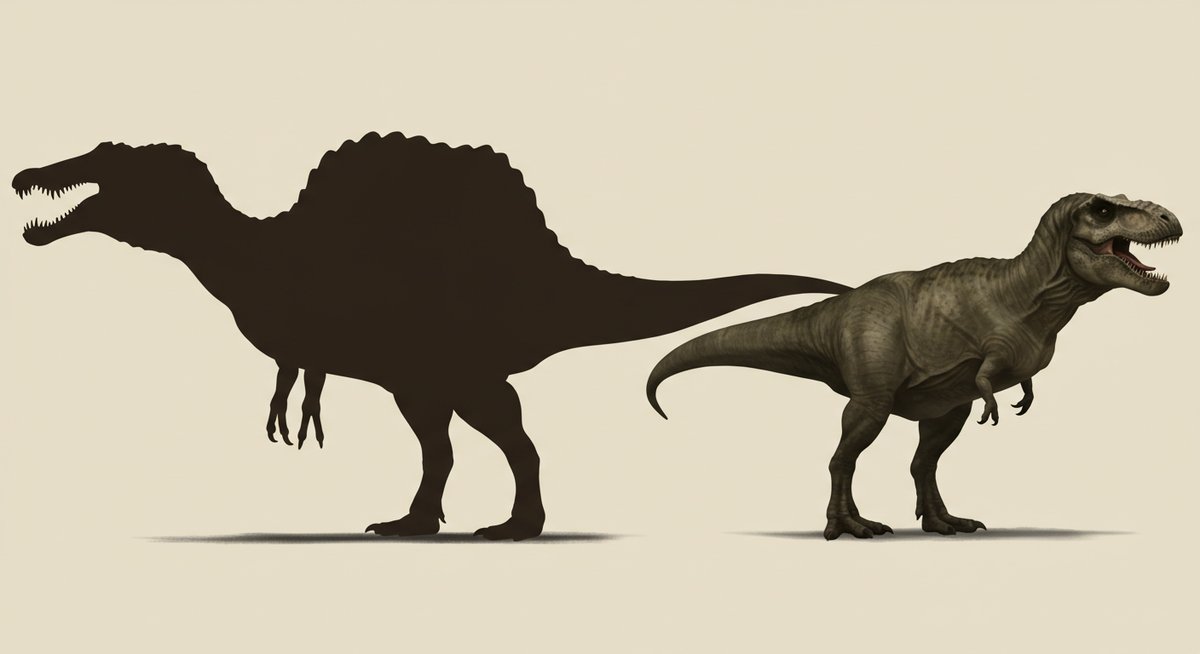

スピノサウルスは全長15メートルほどにも達し、ティラノサウルス以上の大きさを持つとされています。しかし、他の大型肉食恐竜と比べると、細長い口や円錐状の歯、長い尾など独特の体つきをしています。

特に注目されるのは背中にある大きな帆のような突起です。この突起は背骨が高く伸びてできており、体温調節や求愛行動、威嚇に使われた可能性が指摘されています。また、四肢が比較的短く、前足も発達している点も大きな特徴です。これらの特徴が、他の肉食恐竜とスピノサウルスを区別するポイントとなっています。

スピノサウルスと水辺の環境の関係

スピノサウルスが暮らしていた地域は、川や湖が多い湿地でした。化石の発見場所もほとんどが現在の北アフリカの川沿いです。こうした水辺の環境は、魚類やその他の水生生物が豊富に生息していたため、スピノサウルスの食性や行動にも大きな影響を与えました。

また、水辺に適した体つきや水生生物を食べていたと考えられることから、陸上だけでなく水中でも活動できる特殊な肉食恐竜だったと考えられるようになりました。この点が、同時代の他の肉食恐竜とは異なる大きな特徴です。

スピノサウルスが泳ぐ能力を持っていた証拠

スピノサウルスは、水中での活動に適した体の構造を持っていたとされます。化石や骨の研究から、どのような証拠が見つかったのかを詳しく見ていきます。

尾や骨の化石からわかる水中生活の適応

近年発見されたスピノサウルスの尾の化石は、これまでの恐竜には見られなかった特徴を示しています。尾が平たく、左右に大きく広がる形をしており、魚のひれのように水中で推進力を得る役割を果たしていたと考えられています。

この構造は、現在のワニや一部の水生トカゲに似ている点も指摘されています。以前は陸上性と考えられていたスピノサウルスですが、尾の形状から水中を泳ぐ能力が高かったことが裏付けられつつあります。

骨密度や体の構造が示す水棲への進化

スピノサウルスの骨を詳しく調べると、内部の空洞が少なく、密度が高いことが分かっています。これは水中で体を沈めやすくするための特徴で、現代のカバやペンギンなど、水中で活動する動物にも共通しています。

また、手足の形や配置も水中での移動に有利だった可能性が指摘されています。後ろ足が短くなり、全体的に胴が長い体形は、水中を効率的に移動するのに向いていたと考えられています。

歯の形状や食性からみる水生生物とのつながり

スピノサウルスの歯は細長く、円錐状でギザギザがほとんどありません。この形は魚を捕まえるのに適していて、現代のワニや大型魚食性動物とも共通する特徴です。

さらに、胃の中から魚のうろこや骨の痕跡が見つかっていることも報告されています。こうした証拠から、スピノサウルスは水生生物を主な食料としていた可能性が高いと考えられています。

スピノサウルスの生態に関する研究の進展と論争

スピノサウルスの生態については、これまでさまざまな説が提唱されてきました。最近の研究動向や、陸上生活説と水中生活説の違いなどをまとめます。

泳ぐ能力に関する最新の研究動向

ここ数年の研究で、スピノサウルスは恐竜の中でも特に水中活動に特化していた可能性が高いとされています。尾の構造や骨密度の高さはその代表的な証拠であり、最新の復元図も水中を泳ぐ姿が採用されています。

また、コンピューターによるシミュレーションでも、尾を使って水中で効果的に推進できたことが示唆されています。ただし、完全な水生生物というよりは、水と陸の両方で活動できる「半水生」のライフスタイルだったと推測されています。

陸上生活説と水中生活説の比較

スピノサウルスの生活様式には、主に「陸上中心」と「水中中心」の2つの説があります。陸上生活説では、スピノサウルスも他の大型肉食恐竜と同様に、陸で獲物を追いかけていたと考えられてきました。

一方、水中生活説では、体の特徴や化石証拠から、川や湖など水辺で魚を狙っていた可能性が強調されています。近年は水棲説の根拠が増えていますが、陸上での動き方やどの程度水に依存していたかについては、今も議論が続いています。

| 説 | 主な根拠 | 生態のイメージ |

|---|---|---|

| 陸上生活説 | 大型肉食恐竜と類似した骨格 | 陸で獲物を捕まえる |

| 水中生活説 | 尾の形・骨密度・歯の特徴 | 水中で魚を中心に捕食 |

他の大型肉食恐竜との違いと共通点

スピノサウルスは、ティラノサウルスやアロサウルスなど他の大型肉食恐竜と比べて、体形や生息環境が大きく異なります。特に、水中生活への適応や魚食中心の食性は、これまでの肉食恐竜のイメージを大きく変えました。

ただし、二足歩行や鋭い歯を持つ点など、肉食恐竜ならではの共通点も残されています。スピノサウルスは、これまで知られていた大型肉食恐竜の中で、もっとも水辺に適応した特異な存在といえるでしょう。

スピノサウルス研究が恐竜学にもたらした新しい視点

スピノサウルスの研究は、恐竜の進化や生態に関する考え方に新しい風をもたらしました。近年の発見や研究がどのように恐竜学を変えてきたのか解説します。

新たに発見された化石と今後の期待

近年、モロッコなどでスピノサウルスの新しい化石が次々と発見されています。特に尾の全体像や骨格の詳細が明らかになったことで、水中での行動や体の使い方に関する理解が大きく進みました。

今後も未発見の部位や、新しい化石標本が見つかれば、スピノサウルスの生態についてさらに詳しい情報が得られると期待されています。研究の進展により、新しい仮説や復元図が登場する可能性も高まっています。

恐竜分類や進化への影響

スピノサウルスの発見と研究は、恐竜の分類や進化に対する従来のイメージを見直すきっかけとなりました。これまで「恐竜は完全な陸生動物」と考えられてきましたが、水辺に適応したスピノサウルスの存在は新たな進化の可能性を示しています。

また、スピノサウルスを含むスピノサウルス科の恐竜は、他にも水生適応を持つ種類が多く、恐竜の多様性がより広がったといえるでしょう。こうした発見は、恐竜進化のストーリーをより豊かにしています。

恐竜と現代生物の比較から見えること

スピノサウルスの体の特徴や生態は、現代のワニやカバ、ペンギンなど、水生の哺乳類や爬虫類と共通点が多いことが指摘されています。骨密度や尾の形、歯のつくりなど、似た環境に適応することで似た特徴が生まれる「収斂進化(しゅうれんしんか)」の好例となっています。

このような比較から、環境に合わせて生物がどのように進化していくのかを考える上で、スピノサウルスは非常に注目すべき存在となっています。恐竜の研究は現代生物の理解にもつながる重要な分野です。

まとめ:スピノサウルスは泳ぐ恐竜だったのか最新研究と今後の展望

スピノサウルスは、これまでに知られていた恐竜とは異なる、水辺での生活に適応した特徴を持っています。最近の研究では、泳ぐ能力や水生生物を主な食料にしていたことが明らかになってきました。

今後も新たな発見や技術の進歩によって、スピノサウルスとその仲間たちの生態や進化の謎がさらに解明されていくでしょう。恐竜たちの多様な生き方を知ることは、私たちが生命の歴史や環境への適応を考える手がかりにもなります。