シチパチとはどのような恐竜か

シチパチは、中生代後期に生息した小型恐竜のひとつで、近年の研究で注目を集めています。特徴や発見の経緯について具体的に見ていきましょう。

名前の由来と発見の経緯

シチパチという名前は、モンゴルの言葉で「七」という意味の「シチ」と、発見にまつわる特徴的な数字の組み合わせから名付けられました。発見当初は、ほかの恐竜と混同されることもありましたが、発掘された地層や骨の特徴から独立した種であることが判明しました。

この恐竜の化石は、1970年代にゴビ砂漠で発見されたものが最初です。当時の調査隊は、オヴィラプトル類と呼ばれるグループの恐竜を研究していましたが、発見された骨格がこれまで知られていたものとは異なっていたため、追加調査が行われました。その結果、新属新種としてシチパチが記載されました。

シチパチの基本的な特徴

シチパチは、全長約2メートルと小柄な体つきをしており、くちばしのような嘴(くちばし)が特徴です。歯はなく、代わりに頑丈なくちばしで植物や小動物などを食べていたと考えられています。

体の構造は非常に軽く、後ろ足で立ち上がる二足歩行であったことがわかっています。また、前足には鋭いツメがありましたが、獲物を捕らえるよりも、巣作りや卵の世話などに使われていたとみられています。骨の研究から、鳥類に近い骨格構造を持っていたことも分かっています。

発見された化石とその意義

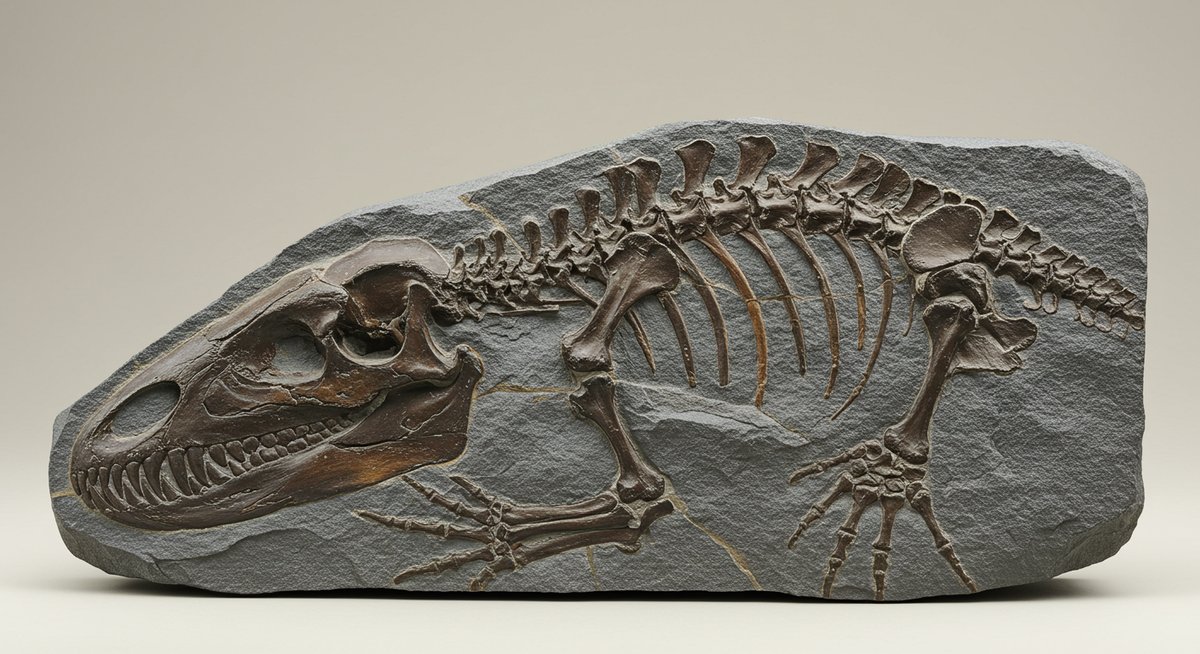

シチパチの化石は、特に卵と共に発見されたことが大きな注目を集めました。母親とみられる個体が自らの卵を抱くようにして埋まっていたことから、恐竜が抱卵行動を行っていた証拠として非常に重要視されています。

この発見は、恐竜が単なる爬虫類的な生き物ではなく、子育てや社会的な行動をしていた可能性を示唆しました。研究者たちは、化石の保存状態が良好であることから、当時の生活環境や生態を詳しく知る手がかりになると期待しています。

シチパチの分類と進化のなぞ

シチパチはオヴィラプトル類に分類されますが、その進化や他の近縁種との違いは今も議論されています。分類や系統樹との関係を見てみましょう。

オヴィラプトル類との違い

シチパチは、オヴィラプトル類と呼ばれる恐竜のグループに含まれますが、いくつかの点で違いがあります。まず、頭骨の形や嘴の構造に違いがあり、シチパチのくちばしは比較的幅広で頑丈です。

羽毛や骨の構造もオヴィラプトル類の中ではやや特殊で、体のバランスや歩き方などにも個性がみられます。また、卵や巣の形にも違いがあり、シチパチは円形に卵を配置する傾向があったと考えられています。このような違いが、分類上の研究を深めるきっかけになっています。

系統樹における位置づけ

シチパチは、恐竜の進化系統樹の中でオヴィラプトル類というグループに入っています。このグループは、鳥類に近い特徴を持つことから、恐竜と鳥類の進化のつながりを理解するうえで重要な存在です。

分類の中では、シチパチは比較的初期のオヴィラプトル類とされ、他の進化した種との違いが研究されています。たとえば、頭骨の特徴や手足の構造、卵の形や配置方法などが、進化の過程でどのように変化したかを探るうえで鍵となっています。

近縁種との比較

シチパチと近縁種にはいくつか似た特徴もありますが、相違点も多くあります。下の表に、代表的な近縁種とシチパチの特徴をまとめました。

| 種名 | 頭骨の形 | 卵の配置 |

|---|---|---|

| シチパチ | 幅広 | 円形 |

| オヴィラプトル | 狭い | ランダム |

| コンコラプトル | 中間 | 並列 |

このような比較からも、シチパチが独自の進化を遂げた恐竜であることがわかります。骨格の違いや生態の違いも、今後の研究でさらに明らかになっていくと考えられています。

シチパチの生態と行動

シチパチは、抱卵や子育ての行動が化石で発見されているのが特徴です。その生態や生息していた時代について見ていきましょう。

抱卵や子育ての様子

シチパチの化石の中には、卵を守るようにして発見されるものが多くあります。このことから、シチパチは現代の鳥類のように巣の上でじっとして卵を温めていたと考えられます。

子育てに関しても、親が積極的に卵や孵化した子どもを守る行動をしていた可能性が高いです。このような行動は、これまでの恐竜像を大きく変える発見となりました。巣作りや抱卵の方法は、鳥類と共通点が多いことから、恐竜と鳥類のつながりを感じさせます。

食性や生息環境

シチパチは、雑食性であったと考えられています。くちばしの構造から、植物の種子や果実、小動物や昆虫など、さまざまな食べ物を食べていたことが推測されています。

生息環境は、主に乾燥した砂漠地帯でした。植物が点在する中で、餌を探したり、巣を作ったりして生活していたようです。このような環境でも生き残るために、食性や行動に工夫があったと考えられています。

生きていた時代と分布

シチパチが生きていたのは、約7,000万年前の白亜紀後期です。主に現在のモンゴルなど中央アジアの地域で化石が発見されています。

この時代のゴビ砂漠は、現在よりも温暖で、植物や小動物も多く見られたとされています。シチパチの化石が集中して見つかることから、この地域が彼らの主要な生息地だったことがわかります。

シチパチの研究と最新の発見

シチパチの発見は恐竜研究に大きな影響を与えました。現在もさまざまな標本や研究成果が発表され、恐竜学の発展に貢献しています。

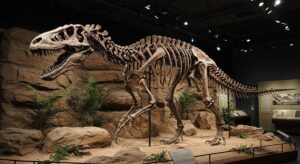

代表的な標本と展示情報

シチパチの代表的な標本は、モンゴルや日本、アメリカの博物館などで展示されています。特に、卵と一緒に発見された母親の化石標本は、多くの来館者の注目を集めています。

日本では、特別展でシチパチの標本が公開されることもあり、恐竜ファンや子どもたちに人気があります。これらの展示では、シチパチの生態や化石発見のストーリーをパネルや模型でわかりやすく紹介しています。

学術的な研究成果

シチパチ関連の研究は、骨の構造や卵の配置、巣作りの方法など多岐にわたっています。なかでも、親が卵を守るという証拠は、恐竜研究で大きな意味を持ちます。

最新の研究では、骨の断面から成長速度や寿命についても分析が進んでいます。また、DNAやタンパク質の痕跡が見つかる可能性についても議論がされており、今後の発見が期待されています。

シチパチが持つ恐竜学上の重要性

シチパチの存在は、恐竜がどのように子育てをしていたのか、そしてどのように鳥類へと進化したのかを考える手がかりになりました。

特に、恐竜が社会的な行動を持っていたことや、親子で協力して生活していた可能性を示す貴重な証拠となっています。シチパチの研究は、恐竜学の新しい扉を開いた例として、多くの研究者からも評価されています。

まとめ:シチパチが伝える恐竜の多様な生きざま

シチパチは、恐竜の中でもとくに子育てや社会性に注目が集まる存在です。その発見や研究を通じて、恐竜たちの多様な生き方や進化の過程が明らかになってきました。

今後もシチパチの新しい発見や研究が進めば、恐竜の進化や生態に関する理解が深まると考えられます。恐竜の世界の奥深さや多様性を伝える存在として、シチパチは今後も多くの人々の関心を集め続けることでしょう。