シノサウロプテリクスの全長や大きさと特徴を徹底解説

シノサウロプテリクスは小型の恐竜で、羽毛に包まれていたことが特徴です。その体の大きさや見た目、どのような特徴があったのかを詳しく解説します。

シノサウロプテリクスの全長と体の大きさ

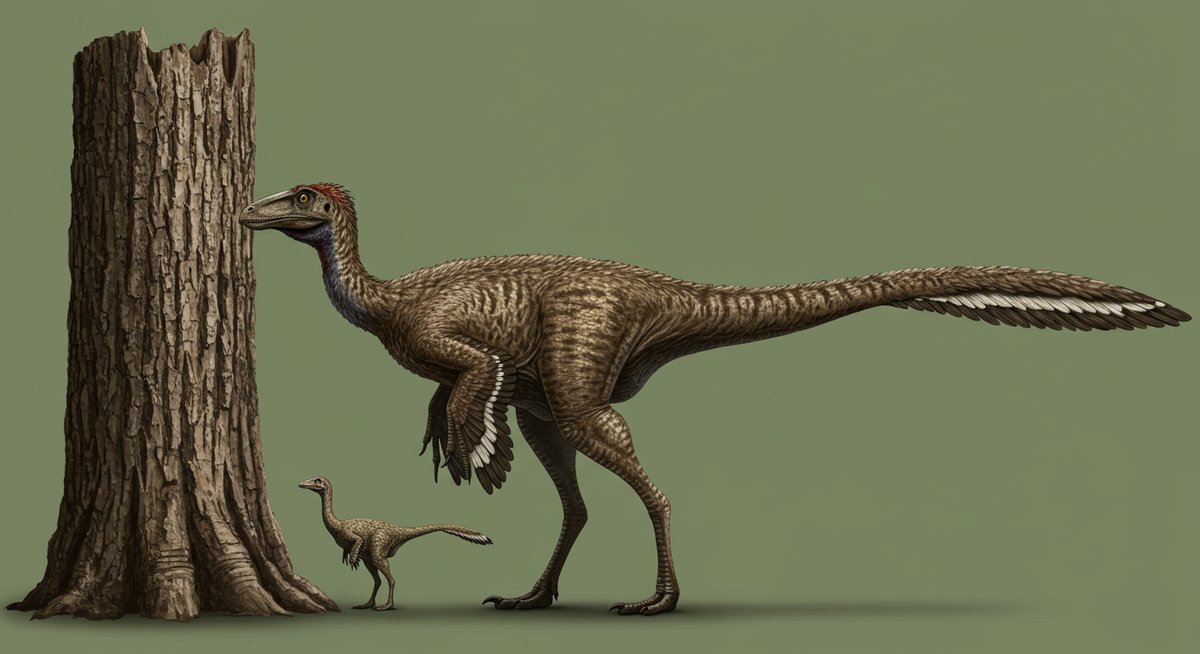

シノサウロプテリクスの全長は、平均して1メートル程度と比較的小型の恐竜でした。頭からしっぽの先までの長さがおよそ1.1メートルほどで、体重はおそらく3キロから5キロと推定されています。

この大きさは犬や猫などの身近な動物と同じくらいです。大型恐竜と比べてかなり小柄ですが、身軽さを活かしてすばやく動き回っていたと考えられています。また、細長いしっぽも特徴的で、バランスを保つ役割があったと考えられています。

体の特徴と骨格構造

シノサウロプテリクスは、細長い体とバランスのよい四肢が目立ちます。前足はやや短く、指は3本で先端には鋭い爪がありました。後ろ足は発達していて、すばやく走ったり飛び跳ねたりするのに適していました。

骨格構造を見ると、頭部はやや細長く、歯は小さく尖っていました。これは小動物や昆虫などを捕まえて食べるのに便利な形です。長い尾は骨が多く連なっていて、敏捷な動きを支えていたと考えられています。

羽毛の有無や色に関する最新研究

シノサウロプテリクスの最大の特徴の一つが羽毛に包まれていたことです。化石からは、体の表面に細かい毛のような構造が多数見つかっています。これは現代の鳥の羽毛とは形が違うものの、保温やディスプレイに使われていたと考えられています。

また、最新の研究では、羽毛の色素細胞の痕跡から、茶色やオレンジ色、そしてしま模様のあった可能性が指摘されています。こうした色彩は、周囲の環境に溶け込むためや仲間同士のコミュニケーションに役立っていたとされます。

生息時代と発見の歴史

シノサウロプテリクスは、今からおよそ1億2500万年前の白亜紀初期に生きていました。その発見は恐竜研究に新たな視点をもたらしました。

発見された場所とその経緯

シノサウロプテリクスが初めて発見されたのは、中国の遼寧省・義県層という地層です。1996年に地元の化石ハンターが発見し、後に中国と国際的な学者チームによって正式に報告されました。

この地域は、当時の湖や森林に化石がよく保存されていることで知られています。シノサウロプテリクスの発見後、同じ場所からは他にも多くの羽毛恐竜が見つかり、「羽毛恐竜の宝庫」として注目されています。

白亜紀初期の環境と生息状況

シノサウロプテリクスが生きていた白亜紀初期は、温暖な気候と多様な生態系が広がっていました。湖や川が点在し、湿地帯や森林が発達していたと考えられています。

この環境では、小型の恐竜や哺乳類、昆虫、魚など多くの生物が共存していました。シノサウロプテリクスは、木々の間をすばやく移動したり、地面を走り回って獲物を探していたと想定されます。生態系の中では、敏捷さと適応力を活かして生き抜いていました。

発見がもたらした科学への影響

シノサウロプテリクスの発見は、「恐竜に羽毛はなかった」という従来の常識を大きく変えました。羽毛恐竜の存在が明らかになったことで、恐竜と鳥類の関係が新たに注目されるようになりました。

また、骨格や羽毛の保存状態が非常に良かったため、進化や生態に関する多くの研究が進みました。シノサウロプテリクスは、恐竜研究の流れを変えた重要な存在として位置づけられています。

シノサウロプテリクスの生態と食性

シノサウロプテリクスはどんな生活をしていたのでしょうか。行動や食べ物、他の恐竜との関わりなど、生態について紹介します。

肉食恐竜としての行動パターン

シノサウロプテリクスは、小型の肉食恐竜として知られています。主な行動パターンは、地面をすばやく移動しつつ、獲物を探すことでした。鋭い嗅覚や視覚を使い、環境に合わせた行動をとっていたと考えられます。

また、体の構造を見ると、追いかけて捕まえるよりも、身を潜めて待ち伏せるスタイルにも適していた可能性があります。周囲の植生や地形を利用して獲物に近づき、一気に捕らえていたのでしょう。

主な捕食対象と食事の方法

シノサウロプテリクスの食事は、小型の哺乳類やトカゲ、昆虫、さらには小魚など、多岐にわたると考えられています。歯の形や顎の大きさから、硬い殻や骨をかみ砕くことは難しく、柔らかい肉や昆虫を丸飲みにしていたと推測されます。

食事の際は、細い前足と鋭い爪を使って獲物を押さえたり、小さな口でかじったりしていました。時には卵や死骸も食べていたとみられ、環境に応じて柔軟に食性を変えていた点が特徴です。

天敵や他の恐竜との関係

シノサウロプテリクスは小型であったため、自身も大きな恐竜や哺乳類の天敵に常に注意を払う必要がありました。特に大型肉食恐竜や、同じ生息地にいた他の小型捕食者とは縄張りや食料を巡って競争していたと考えられます。

また、同じ地域には様々な羽毛恐竜が共存しており、これらと餌場や活動エリアが重なることも多かったようです。状況によっては、集団で行動することもあったかもしれませんが、基本的には単独で生活していたとみられています。

現代科学が明かす新たなシノサウロプテリクス像

シノサウロプテリクスの研究は今も進んでおり、鳥類への進化や色彩、化石分析など、さまざまな新発見が報告されています。

鳥類への進化とのつながり

シノサウロプテリクスは、鳥類と恐竜を結ぶ存在として注目されています。羽毛の構造や骨格の特徴が、現代の鳥と共通している点が多く見つかっています。

特に、羽毛の発達や細い体、軽量な骨などは、のちの鳥類の進化の基礎になったと考えられています。この発見により、恐竜と鳥のつながりがより明確になり、進化の流れを知る上で重要な手がかりとなっています。

色彩パターンの推定とその意義

シノサウロプテリクスの羽毛には、色素細胞の痕跡が保存されていました。これにより、羽毛の色合いや模様を現代科学で推定できるようになり、具体的には茶色やオレンジ色のしま模様があったと考えられています。

この色彩パターンには、身を隠すためや仲間同士の認識、繁殖時のアピールなど、複数の役割があった可能性が高いとされています。色の研究は、恐竜の生活をより具体的に再現する上で大きな意味を持っています。

最新の化石分析と今後の課題

シノサウロプテリクスの化石は保存状態が良好なものが多く、さまざまな分析が行われています。近年は、顕微鏡やCTスキャンを使った詳細な観察により、羽毛や骨の微細な構造まで調べることができます。

しかし、まだ分からないことも多く、たとえば羽毛の機能や、成長に伴う体の変化などは今後の研究課題です。新たな発見によって、さらに生態や進化の謎が解明されることが期待されています。

まとめ:シノサウロプテリクスから広がる恐竜研究の未来

シノサウロプテリクスの発見と研究は、恐竜のイメージを大きく変えるきっかけとなりました。羽毛恐竜や鳥類とのつながり、色彩や生態の多様性など、多くの新しい知見が得られています。

今後もさらなる化石の発見や科学技術の進歩によって、恐竜研究の範囲は広がっていくでしょう。シノサウロプテリクスのような小型恐竜の研究は、私たちが過去の生物や地球の歴史をより深く理解する助けとなっています。