サーベルタイガーとはどんな動物か特徴や進化の歴史を解説

サーベルタイガーは、古代に生きた大型の肉食動物であり、特に大きく発達した牙が特徴的です。ここでは、その名前の意味や進化の過程に触れながら、その魅力に迫ります。

サーベルタイガーの名前の由来と分類

サーベルタイガーの名は、日本語で「剣歯虎」とも訳される通り、刀のように長く伸びた犬歯に由来しています。英語では「Saber-toothed tiger」と呼ばれていますが、実際には現代のトラとは直接の親戚関係はありません。

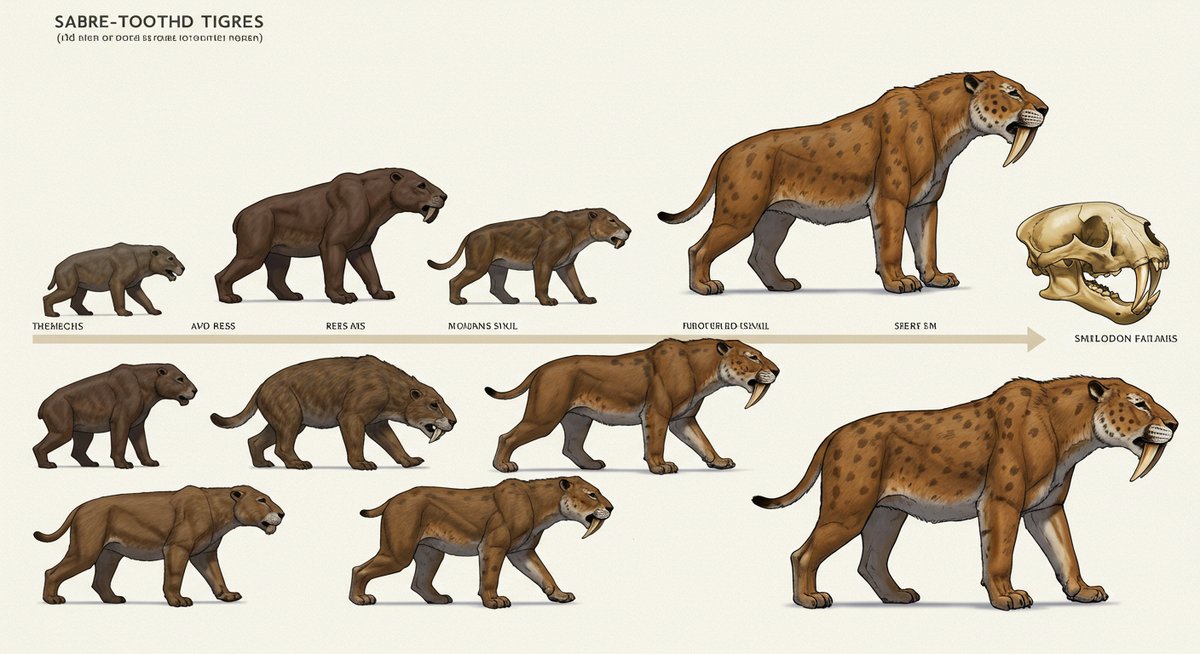

この動物は、ネコ科の中でも「マカイロドゥス亜科」というグループに分類されます。分類上の特徴は、上下の顎に大きく発達した牙を持ち、あごの開閉が大きくできることです。複数の属や種が存在しましたが、中でも「スミロドン」という属が有名です。種ごとの姿や特徴には違いがありますが、どれも大型のネコ科動物だったことは共通しています。

代表的な種スミロドンの特徴

サーベルタイガーの中でも、スミロドンは北米や南米で広く知られた代表的な種です。体長は約1.2メートル、体重は200キログラム近くに達し、現代のライオンやトラと比べても大型の部類に入ります。

最大の特徴は、上あごから突き出た約28センチメートルもの長い犬歯です。この牙は、相手の皮膚や肉を切り裂くのに役立ったと考えられています。また、四肢はがっしりとしており、素早く走るよりも獲物と組み合う力に優れていました。スミロドンは、群れで獲物を追い詰める行動も行っていた可能性があり、社会性を持っていた可能性も指摘されています。

サーベルタイガーの進化と古生物学上の位置づけ

サーベルタイガーは、約2500万年前から1万年前まで生息していたとされています。進化の過程では、陸上の大型哺乳類が多様化した時代に、その独特な牙が発達しました。

古生物学上、サーベルタイガーは「収斂進化(しゅうれんしんか)」の例としても知られます。これは、異なるグループが似た形態を持つように進化する現象です。サーベルタイガーと呼ばれる動物は世界各地で複数現れましたが、必ずしも全てが近い親戚ではありません。こうした進化の歴史は、環境や生態系の変化に動物がどのように適応してきたかを考える貴重な手がかりといえるでしょう。

サーベルタイガーの生態と暮らし生息地や食性の秘密

サーベルタイガーがどのような場所で、どのように暮らしていたのかは、多くの人が関心を持つテーマです。ここでは、生息域や食性、狩りの工夫について見ていきます。

サーベルタイガーの生息域と時代背景

サーベルタイガーは主に北米や南米、ヨーロッパ、アジア、アフリカと広範囲に分布していました。特に氷河期の時代、草原や森林が広がる環境を好んでいたと推測されています。

時代背景を整理すると、サーベルタイガーは新生代の「更新世」と呼ばれる時代に繁栄していました。この時期は気候変動が激しく、大型哺乳類が多く暮らしていました。サーベルタイガーは、マンモスやバイソン、古代の馬など、当時の草食動物を主な獲物としていたと考えられています。地理や気候の変化に合わせて分布を広げ、さまざまな環境に適応していたことがわかります。

狩りの方法と獲物へのアプローチ

サーベルタイガーの狩りは、長い犬歯を活かすための独特な方法だったと考えられています。一気に走って追いかけるよりも、身を潜めて待ち伏せし、獲物が近づいたタイミングで襲いかかるスタイルが主流でした。

この牙は、獲物の首やのど元など急所を狙って攻撃する際に有効でした。また、力強い前脚で相手を押さえつけ、短時間で仕留めることが求められたとされています。現代のネコ科動物と比べて、持久力よりも瞬発力やパワー重視のハンターだった点が特徴です。グループで狩りをした可能性もあり、協力しながら大型の草食動物を倒していたかもしれません。

現代のネコ科動物との違いと比較

サーベルタイガーとライオンやトラなど現代の大型ネコ科動物には、いくつか明確な違いが見られます。わかりやすく表にまとめると次のようになります。

| 特徴 | サーベルタイガー | 現代のライオン・トラ |

|---|---|---|

| 牙の長さ | 非常に長い | 普通の長さ |

| 狩りのスタイル | 待ち伏せ、瞬発力型 | 追跡型、持久力も重視 |

| 四肢の形 | がっしり太い | しなやかで長い |

また、サーベルタイガーは獲物の急所を狙う専門的な牙を持っていたため、肉を切り裂く能力が特に発達していました。この点は、獲物を捕獲する方法や食べ方にも違いを生み出していました。

サーベルタイガー絶滅の理由と生き残り説の真相

サーベルタイガーがなぜ絶滅したのか、そして本当にすべて絶滅したのかについては、今も多くの議論があります。環境の変化や都市伝説、そして最新の研究成果を御紹介します。

氷河期の環境変動と絶滅の要因

サーベルタイガーが絶滅した主な要因は、氷河期の終わりに起こった環境変動だとされています。気温の上昇により、餌となる大型哺乳類が急激に減少したことが直接的な影響を及ぼしました。

加えて、人類による狩猟圧も絶滅の一因と考えられています。獲物の減少により、食料競争が激化し、生存が難しくなったことが推測されます。こうした複数の要素が重なり、サーベルタイガーは徐々に姿を消していったと考えられています。

生き残り説の根拠と都市伝説

サーベルタイガーは完全に絶滅したと考えられていますが、一部では生き残り説や都市伝説も語られています。例えば、南米やアフリカの奥地で「剣歯を持つ謎のネコ科動物」が目撃されたという話が伝わっています。

これらの話は科学的な根拠に乏しく、目撃談や伝承が中心です。大半は大きなネコ科動物との見間違いや、古い化石の発見から生まれた誤解とみなされています。しかし、こうした伝説が絶滅動物への関心を高め、調査や研究のきっかけにもなっています。

最近の化石発見やDNA分析による新知見

近年、サーベルタイガーの新たな化石が発見されることで、その生態や進化についての理解が進んでいます。また、化石から抽出したDNAの分析も試みられるようになっています。

これにより、サーベルタイガーが現代のネコ科動物とは異なる進化の道をたどってきたことがより詳しく分かってきました。DNA分析では、絶滅の時期や生存地域の変化、近縁種との関係について新たな仮説が提案されています。今後も新たな発見が期待されている分野です。

サーベルタイガーが与えたインパクト文化や科学への影響

サーベルタイガーは、その印象的な姿と歴史から、文化や科学のさまざまな分野に影響を与えています。絶滅動物としての意義や、メディアとの関わり、研究現場での活用について紹介します。

絶滅動物としてのサーベルタイガーの存在意義

サーベルタイガーは、絶滅動物の象徴として広く知られています。過去に繁栄した生物がなぜ消えてしまったのかを考えるうえで、サーベルタイガーは重要な例となります。

この存在は、生物多様性や環境保護の大切さを伝える役割も果たしています。サーベルタイガーの絶滅は、自然環境の変化や人間活動が生物に与える影響について、現代の私たちに教訓を与えています。こうした動物の歴史を知ることで、未来の生物保護活動につながる意識が育まれています。

メディアや書籍に登場するサーベルタイガー

サーベルタイガーは、多くの映画やアニメ、図鑑などで取り上げられてきました。巨大な牙や勇猛な姿は物語の中でしばしば強いキャラクターとして描かれています。

たとえば、氷河期を舞台にした映画や、古代の動物をテーマにした子供向けの書籍に登場することで、幅広い世代に親しまれています。こうしたメディアを通じて、多くの人がサーベルタイガーに興味を持ち、自然や科学への関心を深めています。

研究や教育現場での活用と今後の展望

サーベルタイガーは、古生物学や動物学の研究対象としても重要な存在です。骨格や牙の構造を分析することで、哺乳類の進化や生態系の変遷について理解が深まります。

教育現場では、絶滅動物の教材や展示として用いられることが多く、子どもたちが生物の歴史に興味を持つきっかけとなっています。今後は、DNA分析や新技術の導入により、さらに詳細な生態解明が期待されています。これにより、絶滅のメカニズムや動物の進化について新たな知見が得られるでしょう。

まとめ:サーベルタイガーの謎と魅力を現代に伝える

サーベルタイガーは、巨大な牙や力強い体つきで、多くの人の興味を引きつけてきました。その生態や進化、絶滅の理由を知ることは、自然や生物多様性について考える良いきっかけとなります。

過去の生物が姿を消した理由や、それが現代に与える意味を知ることで、私たちは自然との向き合い方を考え直す機会を持つことができます。サーベルタイガーの謎と魅力は、これからも多くの人々に語り継がれていくでしょう。