サーベルタイガーとスミロドンの違いを分かりやすく解説

サーベルタイガーとスミロドンは似ているように思えますが、実は違いや特徴がいくつもあります。それらのポイントを順に解説します。

サーベルタイガーとスミロドンの分類と起源

サーベルタイガーは、長い牙を持つネコ科の動物全体を指す呼び名です。一方、スミロドンはそのサーベルタイガーの中の一つの属名で、最も代表的な種類とされています。

具体的には、サーベルタイガーという言葉は、スミロドン以外にも多くのネコ科動物に使われています。スミロドンは約250万年前から1万年前にかけて、アメリカ大陸に生息していたネコ科の一種で、特徴的な長い上あごの牙で有名です。サーベルタイガーの中には、他にもホモテリウムやメガンテレオンといった属が含まれており、それぞれ生息地や特徴に違いがあります。

体の大きさや外見の特徴の比較

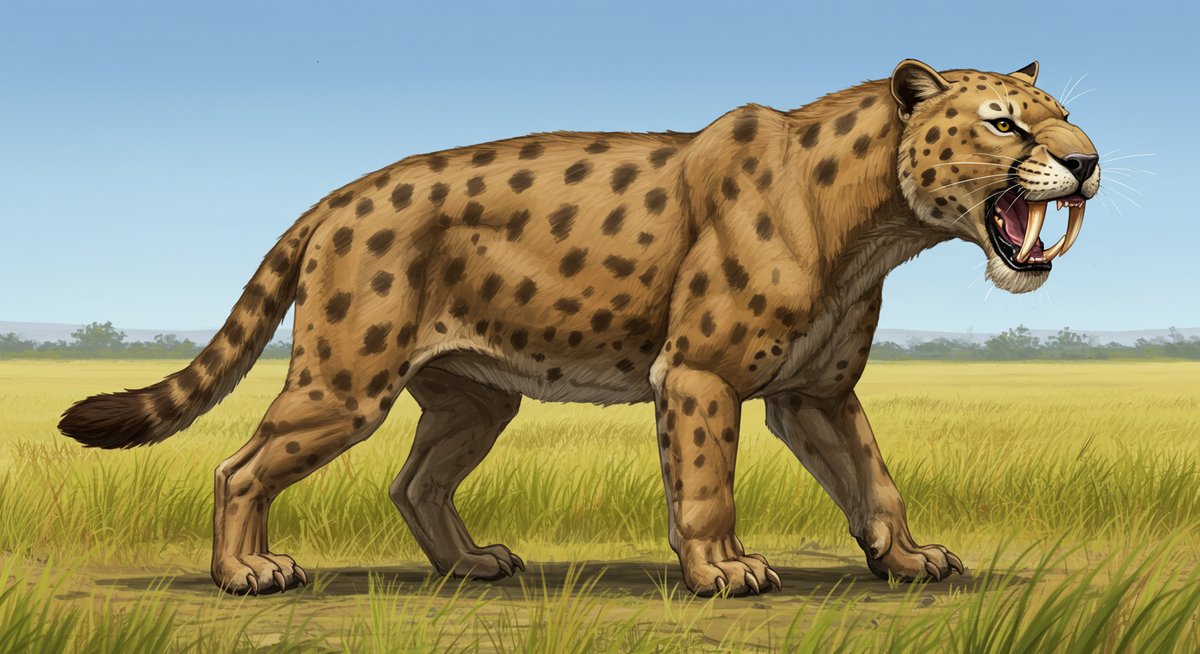

サーベルタイガー全体とスミロドンの体の大きさや外見には違いが見られます。スミロドンはがっしりした体型と短い尾が特徴で、現在のライオンやトラよりもずんぐりした印象です。

サーベルタイガーの中には身体がやや細身の種も存在しました。一方、スミロドンは肩高で1メートルほど、体重は200~400キログラムほどで、特に太い前脚が目立ちます。特徴的な長い犬歯は、上あごから下あごに大きく突き出ていました。体色や模様については化石からは分かりませんが、現代の大型ネコ科動物と似た毛並みだったと考えられています。

生息時期や分布地域の違い

サーベルタイガーという呼称はさまざまな時代、さまざまな地域の動物に適用されています。スミロドンは主に新生代の氷河時代に、北アメリカから南アメリカにかけて広く分布していました。

一方で、サーベルタイガーの仲間はヨーロッパやアジア、アフリカにも存在していました。たとえば、ホモテリウムはヨーロッパからアジア、北アメリカまで分布していたことが分かっています。時期も数百万年前から1万年前までと広く、スミロドンはその中でも比較的新しい時代に生きていた動物です。

スミロドンの特徴と生態系での役割

スミロドンはその巨大な牙とパワフルな体格で知られていますが、実際にはどのような特徴や生態を持ち、どんな役割を果たしていたのでしょうか。

牙の長さや形状とその役割

スミロドンの最大の特徴は、上あごから大きく伸びた長い犬歯です。この牙は30センチ近くにも達し、薄く平たい形状をしていました。

この牙は、獲物の体に深く刺し込むために進化したと考えられています。ただし、骨を砕く力は強くなかったため、柔らかい部分を狙って素早くとどめを刺す役割があったとされています。牙は折れやすかったため、戦いや狩りでむやみに使うものではなく、主に首元やお腹を狙って効率よく獲物を仕留めていたと考えられています。

狩りの方法や食性の特徴

スミロドンは群れで狩りをしていた可能性があります。体の構造から、草原や開けた場所よりも森林や茂みの多い環境で待ち伏せ型の狩りをしていたと考えられています。

また、一般的なネコ科動物のように素早く長距離を追いかけるのではなく、獲物に近づき、一気に飛びかかって捕まえるスタイルだったと見られています。食性は主に大型の哺乳類、たとえばバイソンや若いマンモス、馬などを捕食していたと考えられています。牙で仕留めることができれば、肉だけでなく内臓なども食べていたと推測されています。

スミロドンが生きた時代の生態系

スミロドンが生きていた氷河時代のアメリカ大陸には、多種多様な動物が共存していました。例えばマンモス、ナマケモノ、バイソンや馬などの大型草食動物がたくさん生息していました。

このような豊富な大きな動物がいたため、スミロドンはそれらを主要な獲物としていました。また、同じ時代には他にも巨大な肉食動物や鳥類も存在しており、生態系の中で頂点に立つ捕食者のひとつと考えられています。環境の変化や獲物の減少により、最終的には絶滅しましたが、その時代の生態系では重要な存在でした。

サーベルタイガーの種類と進化の歴史

サーベルタイガーは一種類だけでなく、時代や場所によりさまざまなタイプが生まれました。その多様な進化の過程を紹介します。

サーベルタイガーの主な種類と違い

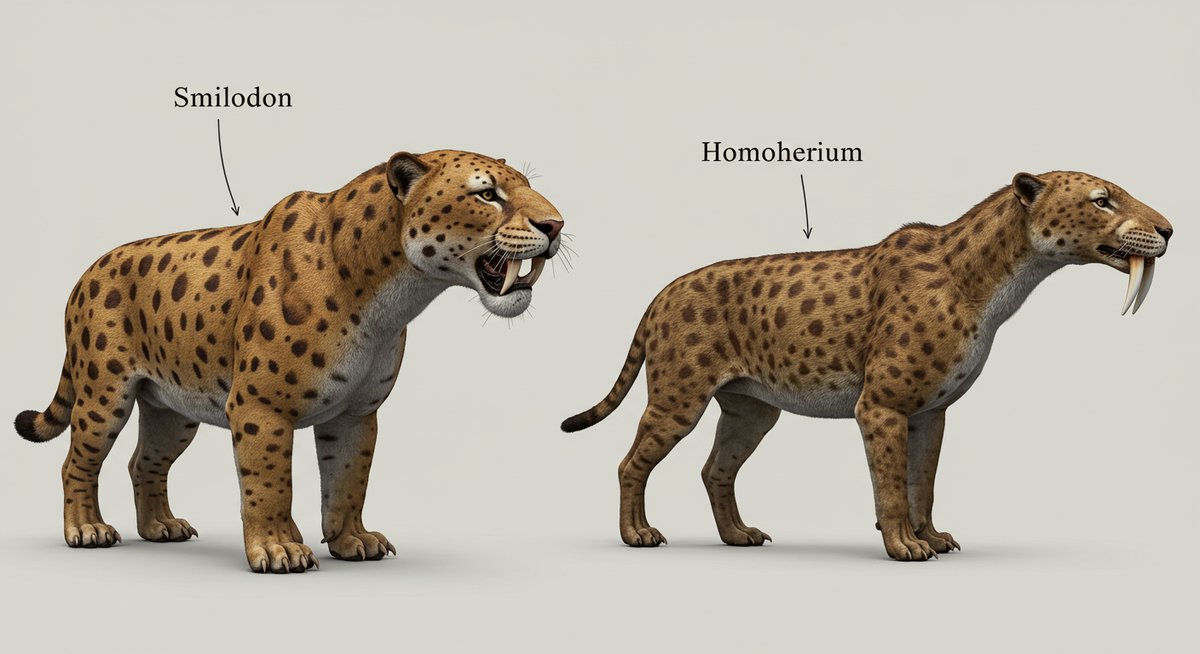

サーベルタイガーには複数の属が含まれます。代表的なものを以下の表でまとめます。

| 属名 | 主な分布地 | 特徴 |

|---|---|---|

| スミロドン | 南北アメリカ | 極めて長い牙 |

| ホモテリウム | 北米・欧州 | 比較的短い牙 |

| メガンテレオン | アフリカ | 中くらいの牙 |

このように、同じサーベルタイガーでも大きさや牙の長さ、分布地域などに違いがあります。特に、スミロドンは牙が非常に長く、がっしりした体型で知られています。

サーベルタイガーの進化過程と絶滅理由

サーベルタイガーはおよそ3,400万年前ごろから進化を始めました。最初は小型で牙も短かったのですが、時代が進むにつれて牙が長くなり、より大型の獲物を狙えるようになりました。

しかし、氷河時代の終わりには、獲物となる大型草食動物が減少したことで生き延びることが難しくなりました。また、気候変動や環境の変化も絶滅の大きな原因とされています。人類の進出も影響を与えた可能性がありますが、明確な理由は今も議論が続いています。

現代のネコ科動物との違い

サーベルタイガーは現代のライオンやトラと同じネコ科ですが、骨格や牙の形が大きく異なります。特に牙は細長く伸び、現代のネコ科には見られない特徴です。

また、体のつくりも違っています。サーベルタイガーは前脚が太く、短い尾やがっしりした体型で、木登りや長距離の追跡は苦手だったと考えられます。現代のライオンやトラは素早く動き、グループでの狩りや高い適応力がありますが、サーベルタイガーは急な突進や待ち伏せに特化していた点が大きな違いです。

スミロドンと現代動物との比較から見える意外な事実

スミロドンは過去の動物ですが、今のライオンやトラと比べると、思いがけない共通点や違いが見えてきます。最新の研究成果も含めて紹介します。

ライオンやトラとの違いと共通点

スミロドンとライオン・トラは同じネコ科に分類されますが、見た目や生活様式に明確な違いがあります。たとえば、スミロドンはとても長い牙を持っていたのに対し、ライオンやトラの牙は短く丈夫です。

一方で、群れを作る社会性や狩りの習性など、似ている部分もあります。最近の研究では、スミロドンもグループで行動していた形跡があり、けがをした仲間を助け合っていた可能性が示唆されています。つまり、外見は違っても、社会的な生き物であった点は共通していました。

近年の化石発見と最新の研究成果

近年、アメリカのタールピット(天然アスファルトの池)から多くのスミロドンの化石が見つかっています。これにより、彼らの生活や健康状態について新しい知見が増えてきました。

例えば、骨の傷からは仲間同士でケアし合う行動があったことや、ケガを負いながらも長期間生き抜いた個体がいたことが分かっています。また、歯や骨の成長線の分析から、幼少期の発育状況や寿命の長さについても新しい発見が続いています。こうした発見は、スミロドンが単なる「牙の動物」ではなく、複雑な社会性や適応力を備えていたことを示しています。

スミロドンとサーベルタイガーの誤解されがちな点

「サーベルタイガー」と「スミロドン」は同じものと誤解されがちですが、実際にはサーベルタイガーが総称、スミロドンがその一部です。

また、映画やイラストでは現代のトラのような模様で描かれることが多いですが、実際の色や模様は分かっていません。さらに、牙を使って戦うイメージが強いですが、実際は狩りの時だけ効果的に使っていた可能性が高いです。こうした誤解を正しく理解することが、古生物の本当の姿を知るためには大切です。

まとめ:サーベルタイガーとスミロドンの違いと古生物の魅力

サーベルタイガーとスミロドンは、よく似ているようで分類や特徴、生きた時代に違いがあります。それぞれの特徴や進化の歴史を知ることで、古生物の多様さや奥深さを感じることができます。

現代の動物たちとは異なる姿や生態を持っていたサーベルタイガーやスミロドンは、私たちに過去の地球の姿を想像させてくれます。化石や最新の研究を通じて、今後も新しい発見が期待される分野です。古生物の世界には、まだまだ多くの魅力が隠されています。