ロドケトゥスの特徴と生態をわかりやすく解説

ロドケトゥスは、太古の海に生息していた生物で、現代のクジラの祖先の一つと考えられています。その特徴や生きていた環境についてご紹介します。

ロドケトゥスとはどんな生き物か

ロドケトゥスは、約4800万年前の中新世に生きていた、古代の水生哺乳類の一種です。現代のクジラやイルカと同じクジラ類に分類されますが、見た目や生活は少し異なっていました。

この生物は全長およそ3メートルほどで、体のつくりは細長く、頭部はやや平たくなっています。足の指には水かきのような膜があり、水中でも効率よく泳ぐことができました。また、陸上でもある程度移動できたと考えられていて、水辺で暮らすことに適応した特徴が見られます。

ロドケトゥスは魚や小さな動物を主に食べていたと推測されています。歯の形や顎の構造から、捕食だけでなく、柔らかい餌も食べていた可能性があります。水陸両方の環境に対応した生き物であったことが、後のクジラ類へと進化する上で重要な役割を果たしました。

発見された化石の概要

ロドケトゥスの化石は、主にパキスタン周辺の地層から見つかっています。最初に発見されたのは1990年代で、ほぼ全身の骨格が保存されていたことが話題となりました。

特に、頭骨や背骨、四肢の骨がはっきり残っていたため、生活様式や泳ぎ方を詳しく調べることができました。これらの化石から、ロドケトゥスが陸上と水中の両方で行動できる生き物だったことが明らかになりました。

また、化石の保存状態が良かったことで、他の古いクジラ類との比較や、現生のクジラとのつながりを探る上でも、貴重な資料となっています。こうした発見が、進化の過程を解き明かす手がかりとなりました。

生息していた時代と環境

ロドケトゥスが暮らしていたのは、今から約4800万年前の中期エオシーンという時代です。当時の地球は温暖で、現在のインドやパキスタン周辺は浅い海や川が広がっていました。

この環境では、海と陸が入り組んでいたため、水の近くで生活する生き物にとっては多様な食物や隠れ場所がありました。ロドケトゥスは、そうした場所で水辺の生態系の一員として暮らしていたと考えられます。

また、当時の気候や地形の変化が、この生物の進化を後押ししたとも言われています。水中生活に適応しつつ、陸上での動きも維持することで、生き残る力を高めていきました。

ロドケトゥスの進化とクジラ類との関係

ロドケトゥスは、陸上の哺乳類から完全な水生動物であるクジラ類へと進化する過程における重要な生き物です。その進化の流れや現代のクジラとの違いについて見てみましょう。

クジラ類の進化の流れの中でのロドケトゥスの位置

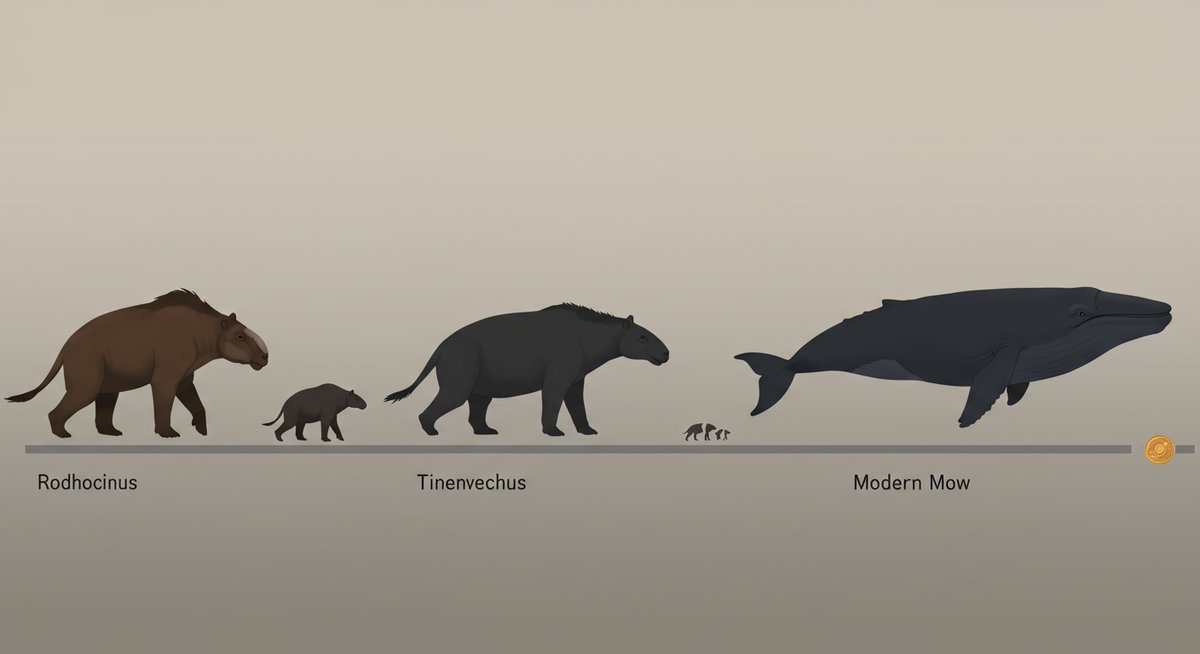

クジラ類の進化は、陸上で暮らしていた哺乳類が徐々に水中生活に適応していく過程でした。ロドケトゥスはその中間段階にあたります。

進化の流れを簡単にまとめると、以下のようになります。

- 陸上哺乳類(メソニクスなど)

- 水辺生活に適応した生物(アンブロケトゥスなど)

- 半水生のロドケトゥス

- 完全な水生生活へと進化したバシロサウルスや現生クジラ

ロドケトゥスは、陸上でも歩ける一方で、水中での移動能力も高めていました。この状態が、後に完全な水生動物へと進化する大きなステップとなりました。

ロドケトゥスと現生クジラとの類似点と相違点

ロドケトゥスと現代のクジラは、どちらも水中生活に適した体を持っていますが、その構造や生活様式には違いがあります。

類似点としては、どちらも流線型の体形や、泳ぐための発達した四肢を持っている点が挙げられます。また、しっかりとした尾の骨を使い、水中を効率よく進むことができました。食生活も魚を主食としていた点で共通しています。

一方で、相違点は数多くあります。ロドケトゥスは、陸上でも自力で歩ける構造の四肢を持っていましたが、現生クジラは完全に水中生活に特化し、後ろ足はほとんど退化しています。また、鼻の位置も異なり、ロドケトゥスは前方に、現生クジラは頭頂部に移動しています。こうした違いが、進化の過程でどのように生じたかを知る手がかりとなっています。

ロドケトゥスと他の古鯨類との比較

ロドケトゥス以外にも、古い時代のクジラ類にはさまざまな種類が存在しました。それぞれの特徴を簡単に比較してみましょう。

| 名前 | 主な特徴 | 生活様式 |

|---|---|---|

| アンブロケトゥス | 四肢が発達し陸上移動が可能 | 水辺と陸上両方 |

| ロドケトゥス | 水かきのある足、水中適応進む | 半水生 |

| バシロサウルス | 体がさらに大型化、尾が発達 | ほぼ完全な水生 |

ロドケトゥスは、アンブロケトゥスよりも水中生活への適応が進んでいましたが、バシロサウルスほど完全な水生動物ではありませんでした。それぞれの特徴を比べることで、クジラ類の進化の流れがより明確に見えてきます。

ロドケトゥスの体の構造と適応

ロドケトゥスは、独特な骨格や体のしくみを持っていたことで知られています。ここでは、頭骨や四肢、尾の特徴、水中や陸上での生活の違いについて解説します。

頭骨や骨格の特徴

ロドケトゥスの頭骨は、流線型でやや平たく、口元が前方に突き出しています。この形は、水中での捕食や泳ぎやすさにつながっています。

また、歯の形が鋭く、魚などの小動物をつかまえるのに適していました。頭骨全体のつくりは、現代のクジラ類よりも、やや原始的な特徴を残しています。

骨格全体を見ると、体幹はしっかりしていて、背骨が柔軟に曲がります。これによって、水中で滑らかに体を動かすことができました。さらに、肋骨や腰の骨の構造から、陸上でもある程度の動きを維持できていたことがわかります。

四肢や尾の構造と水中運動への適応

ロドケトゥスの四肢は、指の間に膜があり、水かきの役割を果たしていました。これによって、パドルのように水をかいて推進力を得ることができました。

前足はやや短く、後ろ足は長めで、両方とも骨がしっかりしていたため、陸上でも体を支えられました。泳ぐときは、足の動きと尾の力強いうねりを組み合わせて前進していました。

尾の骨も発達していて、水中での方向転換や推進に重要な役割を果たしていました。こうした構造の発達により、ロドケトゥスは水中生活により適応していったことがわかります。

陸上と水中での生活様式の違い

ロドケトゥスは、陸上と水中の両方で生活できる能力を持っていましたが、それぞれの場面で行動が異なっていました。

陸上では、しっかりとした四肢を使い、比較的ゆっくりと移動していたと考えられます。水辺に近い場所で休息したり、子育てをしていた可能性もあります。

一方、水中では、泳ぎに特化した体のつくりを活かし、効率よく獲物を追いかけていました。水の中で長く過ごすことはできましたが、完全な水生動物ではなかったため、呼吸や移動のために陸上にも上がっていたことが想像されます。

ロドケトゥス研究の歴史と最新の発見

ロドケトゥスの化石が見つかったことで、クジラ類の進化の謎を解く多くの研究が行われてきました。ここでは、これまでの研究の歴史や最新情報、今後の意義についてご紹介します。

最初の発見から現在までの研究史

ロドケトゥスの化石が初めて発見されたのは1990年代のパキスタンです。それまでクジラ類の進化にはいくつかの謎がありましたが、この発見によって大きな進展がありました。

最初の発見後、全身骨格がよく保存されていたことから、形態や生活様式を詳細に研究できるようになりました。その後も新たな化石が発見され、複数の標本からより正確な情報が得られるようになりました。

こうした継続的な研究によって、ロドケトゥスの進化的位置づけや、水中生活への適応の過程について多くの知見が集まりました。今でも世界各地の研究者が、さらなる発見を目指して調査を続けています。

近年明らかになった新情報

近年の研究では、ロドケトゥスの骨の微細な構造や、内耳の形の分析が進められています。これによって、どの程度水中での生活に適応していたのかがより詳しくわかるようになりました。

また、化石の保存状態が良い標本から、筋肉のつき方や皮膚の構造を推定する研究も進んでいます。これにより、よりリアルな復元図や模型が作られ、一般の人にも分かりやすく紹介されるようになりました。

さらに、他の古鯨類とのDNA解析が進み、ロドケトゥスがどのグループに近いのか、進化上の位置づけが明確になってきています。こうした新しい情報は、進化の歴史をより深く理解する手がかりとなっています。

ロドケトゥス研究が持つ今後の意義

ロドケトゥスの研究は、単に過去の生物を知るだけでなく、進化の仕組みや環境変化に対する生物の適応を考える上で大きな意味を持っています。

クジラ類の進化は、陸から海への大きな環境変化への対応の一例であり、そこには生物の柔軟な適応力が表れています。ロドケトゥスのような中間段階の生物を詳しく調べることで、進化の速度や多様性についても新しい発見が期待できます。

今後の研究では、さらに多くの化石発見や新技術を用いた解析が進むことで、地球上の生命の歴史や多様性について、より深い理解が得られるでしょう。

まとめ:ロドケトゥスが教えてくれる進化の不思議と魅力

ロドケトゥスは、陸と海のあいだで暮らしていた、進化の途中にある貴重な生き物でした。その骨格や生活からは、生物がどのように環境に適応し、変化していったかを知ることができます。

化石の発見や研究の積み重ねによって、今ではロドケトゥスがクジラ類の進化の中でどのような役割を果たしたのか、よりはっきりと理解できるようになりました。これからも新しい発見が、地球の生命の歴史や進化のしくみに光を当ててくれることでしょう。