プシッタコサウルスの全長や大きさ特徴をわかりやすく解説

プシッタコサウルスは、恐竜好きの方にはなじみがある小型の草食恐竜です。その大きさや特徴を、誰にでも理解しやすくまとめてみました。

プシッタコサウルスはどんな恐竜

プシッタコサウルスは、約1億2000万年前の白亜紀前期に生きていた恐竜です。名前は「オウムのようなトカゲ」という意味で、くちばしがオウムに似ていたことが由来です。このくちばしを使って、固い植物や木の実をかみ砕いて食べていたと考えられています。

また、プシッタコサウルスは二足歩行と四足歩行の両方ができたとされており、状況に応じて歩き方を変えていた可能性があります。その姿は、他の大型恐竜とくらべてとても小さく、子どもでもイメージしやすい恐竜の一つです。

全長や体重と成長の過程

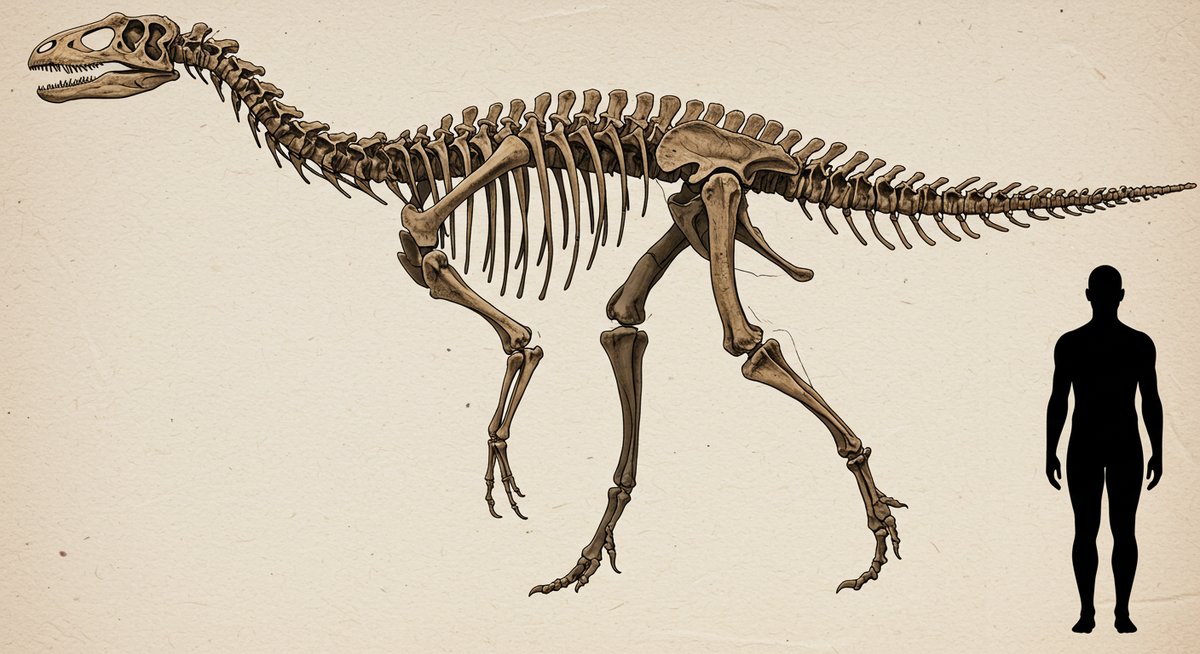

プシッタコサウルスの全長はおおよそ1~2メートルほど、体重は20キログラム前後と推定されています。これは現代の中型犬と同じくらいのサイズです。小型で軽いため、素早く動くことができたと考えられます。

成長の過程にも注目が集まっています。幼体(子ども)の時期は、とくに頭が大きく、体に対して足も比較的長いのが特徴です。成長にともなって体つきがしっかりし、頭のバランスも大人に近い形になっていきます。成長の途中では、食べるものや集団での過ごし方に変化があったとする研究もあります。

体の特徴と見た目のポイント

プシッタコサウルスの最大の特徴は、オウムのくちばしに似た硬い口先です。このくちばしは、固い植物をかみ砕くのに役立っていたと考えられています。さらに、頬の部分にはふくらみがあり、食べ物をためておくこともできたようです。

体全体は細長く、尾も長めでバランスをとっていたとされています。前足は短く、指が4本あり、ものをつかむほどの力はありません。体表には羽毛のような構造があった可能性も指摘されており、現代の鳥類とのつながりも感じられる恐竜です。

生息地や発見された化石から見る生態

プシッタコサウルスがどのような場所で暮らしていたのか、そしてどのような生活をしていたのか、化石の発見例から詳しく見ていきます。

プシッタコサウルスの生息していた地域

プシッタコサウルスの化石は、アジアの東アジア地域、とくに中国やモンゴルで多く見つかっています。これらの地域は、当時は森や湖、川が広がる多様な自然環境がありました。

主な発見地を表でまとめます。

| 地域 | 現在の国名 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 内モンゴル | 中国 | 多数の化石が発見されている |

| ゴビ砂漠 | モンゴル | 恐竜の巣の発見も多い |

こうした場所で、プシッタコサウルスは植物が豊かな環境を利用して生活していたと考えられます。

見つかった化石と巣の発見例

プシッタコサウルスの化石は、骨格がほぼ完全な状態で見つかることが多いのが特徴です。特に、中国の一部地域では、親子で並んでいるような姿の化石も発見されています。これにより、子育てや家族単位での生活があったのではないかと考えられています。

さらに、巣の化石も複数見つかっています。卵とともに複数の幼体が一緒に埋まっていた事例もあり、巣で生活していた期間が長かった可能性が示唆されています。これによって、プシッタコサウルスの生活様式や子育て行動について、科学的な注目が集まっています。

群れや生活スタイルの考察

化石の発見状況から、プシッタコサウルスは単独ではなく、群れで生活していたと考えられています。特に幼体同士が集まっている化石や、複数の個体が一緒に見つかる巣の例が多いです。

群れで行動することには、捕食者(他の動物)から身を守るメリットがあります。また、食べ物を探す際や子どもを育てる際にも、協力し合って生活していた可能性があります。このような行動は、現代の草食動物の群れにも共通する特徴です。

食性や生活習慣に関する最新の研究

プシッタコサウルスは何を食べ、どのように生活していたのでしょうか。最近の研究成果を中心に、食性や生活習慣について解説します。

食べていたものと歯の特徴

プシッタコサウルスは主に植物を食べていた恐竜です。くちばしは硬い植物もかみ砕けるつくりで、木の実や種、葉っぱなどを食べていたと考えられます。歯は小さくてぎざぎざがあり、すりつぶすのに適していました。

また、胃の中から小石(胃石)が見つかることもあります。これは、硬い植物を消化しやすくするために飲み込んでいたもので、現代の鳥やワニにも見られる習性です。こうした特徴から、多様な植物を効率よく食べていたことが分かります。

草食恐竜としての適応進化

プシッタコサウルスは、草食恐竜としてさまざまな体の特徴を発達させてきました。くちばしによる食物のかみ砕きや、頬のふくらみによる食べ物の一時保存は、効率的に餌をとるための工夫です。

また、歯のならびや胃石を使った消化の仕組みも、草食生活に適したものです。進化の過程で、このような特徴が環境にあわせて発達し、より多様な食べ物に対応できるようになったと考えられています。

幼体と成体で異なる生活様式

プシッタコサウルスは、幼体と成体で生活の仕方が異なっていた可能性があります。具体的には、幼体は成体よりも群れで過ごす時間が長かったと考えられています。これは、天敵から身を守るためや、食べ物を効率よく見つけるためだと推測されています。

また、幼体は成体と比べて動きが活発で、成長段階ごとに食べる植物の種類も違っていた可能性があります。このように、成長にあわせて生活や食性が変化する点も、プシッタコサウルスの大きな特徴です。

種類や分類学的位置付けの違い

プシッタコサウルスには複数の種類が存在し、分類学的にも興味深い位置にあります。その多様性や進化の流れについて見ていきます。

プシッタコサウルス属の多様な種

プシッタコサウルス属には、10種類以上の異なる種が認められています。代表的な種は以下の通りです。

| 種名 | 発見地域 | 特徴 |

|---|---|---|

| プシッタコサウルス・モンゴリエンシス | モンゴル | 最も有名な種 |

| プシッタコサウルス・シネンシス | 中国 | 頭骨がやや細長い |

それぞれの種は、生息した地域や体の特徴が少しずつ異なっており、環境による違いが進化に影響を与えたと考えられます。

近縁種や似た恐竜との比較

プシッタコサウルスは、角竜類というグループに属します。角竜類には、トリケラトプスのような大型恐竜も含まれていますが、プシッタコサウルスはその中でも原始的なタイプです。

他の角竜類と比べると、プシッタコサウルスは角がなく、フリル(頭の後ろ側の飾り)も小さい点が特徴です。こうした違いは、角竜類の進化の流れを知るうえで重要なポイントとなっています。

学術的な位置付けと進化の道筋

学術的には、プシッタコサウルスは角竜類の中でも初期に登場したグループに位置付けられています。これは、のちに進化して大型化し、特徴的なフリルや角を持つ恐竜の祖先にあたるためです。

この進化の道筋は、恐竜がどのように多様化し、環境に適応してきたかを知るうえで欠かせません。プシッタコサウルスは、草食恐竜の進化を探る手がかりとして、現在も多くの研究が進められています。

まとめ:プシッタコサウルスの魅力と生態を総合的に紹介

プシッタコサウルスは、その小さな体とオウムのようなくちばし、群れでの生活など、個性豊かな恐竜です。化石からは、家族で過ごしたり、幼体と成体で異なる生活をしたりと、多様な生態が明らかになっています。

また、角竜類の進化の初期段階を知るうえでも重要な存在です。今後も新しい発見や研究が続くことで、さらにその魅力が明らかになっていくでしょう。恐竜時代の生き物の多様性や、自然との関わりに興味がある方にとって、プシッタコサウルスはとても興味深い存在です。