プレシオサウルスは恐竜ではない理由とその特徴

プレシオサウルスは、恐竜とよく混同されがちな古代の生物ですが、実は恐竜とは全く異なるグループに分類されます。ここではその理由や特徴について詳しく解説します。

プレシオサウルスの基本的な特徴

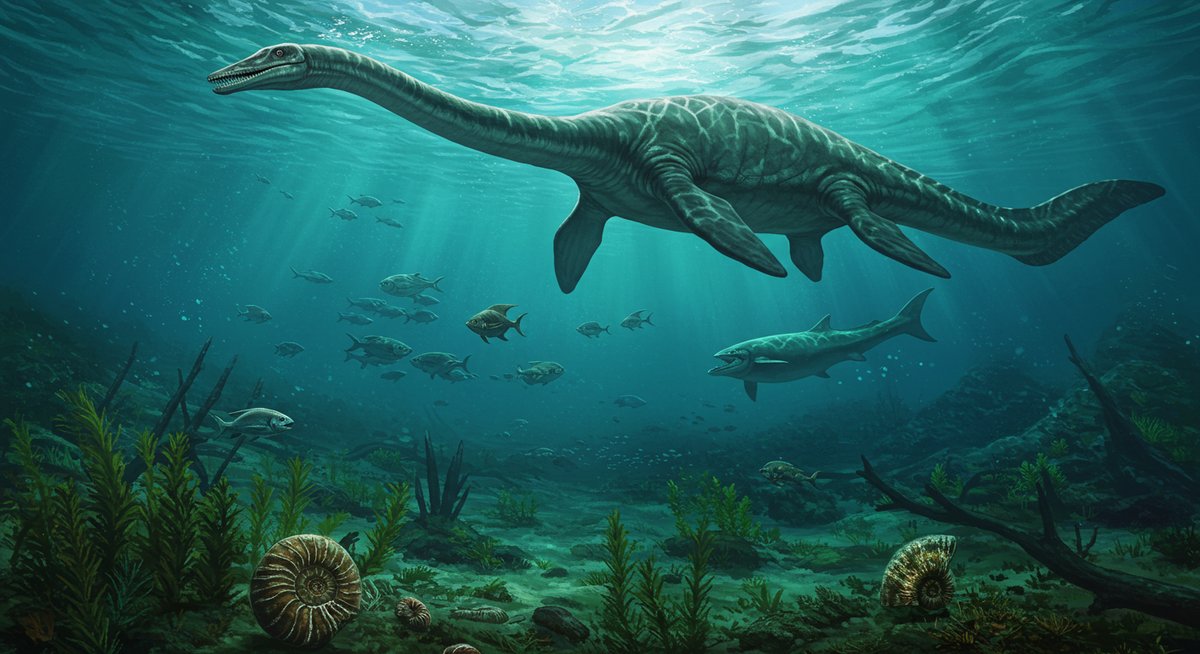

プレシオサウルスは、約2億年前の海に生息していた首の長い爬虫類です。体長はおよそ3~5メートルほどで、特に長い首と小さな頭、そしてオールのような形をした4つの足が特徴的です。これらの足はヒレのようになっており、海中での移動に適しています。

また、プレシオサウルスの胴体は幅広く、しっかりとした骨格を持っていました。現代のウミガメに似た体形ですが、首が極端に長い点が大きな違いです。歯は細くとがっていて、小魚やイカのような柔らかい生き物を食べていたと考えられています。

恐竜と首長竜の違いとは

恐竜と首長竜(プレシオサウルスが属するグループ)は、見た目が似ているため混同されがちですが、分類上は全く違う存在です。恐竜は主に陸上で生活していた爬虫類で、後ろ足で歩くものや四足歩行の種類がありました。

一方、首長竜は完全に水中で暮らしていた爬虫類です。骨の構造や足の作りが異なり、恐竜とは異なる進化の道をたどっています。次のように簡単に比較できます。

| 特徴 | 恐竜 | 首長竜(プレシオサウルス) |

|---|---|---|

| 主な生息地 | 陸上 | 海中 |

| 足の形 | 歩行に適した脚 | オール状のヒレ |

| 首の長さ | 種類によるが短め | 非常に長い |

なぜプレシオサウルスは恐竜と誤解されるのか

プレシオサウルスが恐竜と間違えられる理由の一つは、形や時代背景が似ているためです。古生物のイラストや模型では他の恐竜と一緒に描かれることが多く、子ども向けの図鑑でもまとめて紹介されることがあります。

また、「大昔の巨大な爬虫類=恐竜」というイメージが定着しているため、海で暮らしていた爬虫類も恐竜と考えられてしまいがちです。実際には、恐竜は陸上生物のみを指し、海や空を主な生活の場とする生き物は恐竜には分類されません。そのため、正しい知識を持つことが大切です。

プレシオサウルスの生態や生息時代

プレシオサウルスはどのような時代に生き、どのような生態を持っていたのでしょうか。ここでは、その生息時代や食性、泳ぎの仕組みに注目して解説します。

どの時代に生きていたのか

プレシオサウルスが生きていたのは、主にジュラ紀初期とされています。今からおよそ2億年前から1億7千万年前の間、地球は温暖で、広大な海が広がっていました。この時代には多くの新しい爬虫類が誕生し、海の生態系も大きく変化していきます。

プレシオサウルスはこうした環境のなかで、海の捕食者として生きていました。彼らが生息していた場所は、現在のヨーロッパ周辺が多いですが、ほかの地域からも化石が発見されています。このことから、広く分布していたと考えられています。

プレシオサウルスの食性と捕食スタイル

プレシオサウルスは主に小魚やイカのような柔らかい生物を食べていました。細長い歯と長い首を使い、素早く獲物に近づくことができました。小さな頭は抵抗を少なくし、首をしならせて水中を素早く動かせるため、逃げ足の速い獲物にも対応できたと考えられています。

また、大きな口を素早く開閉して獲物を吸い込むスタイルだった可能性も指摘されています。歯の形状から、硬いものを噛み砕くよりも、滑らかな動きで獲物を捕らえるのが得意だったようです。こうした捕食方法は、現代のある魚や水鳥にも似ています。

海中での移動方法と泳ぎのメカニズム

プレシオサウルスの移動方法は、特徴的な4枚のヒレを使った「飛ぶような泳ぎ」にあります。ヒレを上下左右に動かして前進し、まるで水中を羽ばたくような動きができたとされています。これは現代のウミガメやアザラシの泳ぎ方に少し似ています。

首を自由に動かせることで、獲物を見つけやすく、急な方向転換も可能でした。また、体がやや平らなため、水の中で浮力を保ちやすかったと考えられます。このような体の仕組みが、海での生活に適していたことがわかります。

プレシオサウルスの分類と進化の歴史

プレシオサウルスがどのような生物グループに属し、どのような進化をたどってきたのかを知ることで、その成り立ちや他の海生爬虫類との違いが見えてきます。

首長竜類としての系統的な位置づけ

プレシオサウルスは「首長竜類」という大きなグループに分類されます。首長竜類は、名前のとおり首が長く発達した爬虫類が集まるグループで、他にもエラスモサウルスなどが有名です。恐竜とは別の進化の道をたどり、独自の特徴を持っています。

首長竜類はさらに、首の長さや体の形によって細かく分類されます。プレシオサウルスはそのなかでも、首がやや短めで体が幅広いタイプです。細かい分類によって、海の中での役割や生態が異なっていたこともわかっています。

発見や化石からわかる進化の過程

プレシオサウルスの化石は、19世紀初頭にイギリスで発見されました。以後、世界各地で関連する化石が見つかり、進化の流れや分布の広さが明らかになってきました。化石の発見により、首長竜がどのように多様化し、時代ごとに姿を変えてきたかが少しずつ解明されています。

進化の過程では、首の長さやヒレの形などが時代によって変化していったことが観察できます。たとえば、より首が長い種類や、より大きな体を持つ種類が登場したこともわかっています。こうした違いは、それぞれの環境に合わせて進化した結果と考えられています。

他の古代海生爬虫類との比較

プレシオサウルスと同じ時代には、他にもさまざまな海生爬虫類が生息していました。代表的なものとしては、モササウルスやイクチオサウルスが挙げられます。これらはそれぞれ異なる特徴を持ち、海での役割や生態も異なっていました。

| 生物名 | 特徴 | 食性 |

|---|---|---|

| プレシオサウルス | 長い首とオール状のヒレ | 小魚・イカ類 |

| モササウルス | 大きな顎とワニに似た体形 | 大型魚・他の爬虫類 |

| イクチオサウルス | イルカに似た流線形の体 | 小魚・軟体動物 |

このように、それぞれの体の特徴や得意な捕食方法に違いがあり、多様な生態系を作り上げていました。

プレシオサウルスが与えた影響と現代での人気

プレシオサウルスは、現代でも多くの人々を惹きつける存在です。サブカルチャーや研究、教育の現場など、さまざまな分野でその影響を見ることができます。

サブカルチャーやメディアでの登場例

プレシオサウルスは、映画やアニメ、絵本などでたびたび登場します。有名な恐竜映画や、海の怪獣が登場する作品では、独特な姿が印象的なキャラクターとして描かれています。とくに、首が長く優雅なシルエットは、恐竜や怪獣ファンの間で人気を集めています。

また、ゲームやフィギュアなどのグッズにも多く採用されており、子どもから大人まで親しまれています。このようなメディアでの露出によって、プレシオサウルスの知名度が高まり、「海の恐竜」として親しまれることも多くなっています。

プレシオサウルスの化石と研究の進展

プレシオサウルスの化石は、19世紀から現在にいたるまで数多く発見されています。研究の進展により、骨の構造や生態、成長の過程などが徐々に明らかになってきました。特に近年は、最新の技術を使ったCTスキャンや3D復元によって、より詳しい情報が得られています。

化石の発見地も拡大し、ヨーロッパだけでなく、アメリカやオーストラリアなどでも見つかっています。こうした研究成果は、進化の解明や、当時の海洋環境の理解にも役立っています。

教育や博物館でのプレシオサウルスの役割

プレシオサウルスは、多くの博物館で実物大の模型や化石として展示されています。このような展示は、恐竜や古生物に興味を持つきっかけを与え、子どもたちの学びの場となっています。学校の教材や図鑑にもよく取り上げられ、正しい知識を伝える役割も担っています。

また、体の仕組みや進化の話を通じて、生物多様性や環境問題について考える機会を提供しています。プレシオサウルスの存在が、科学への関心や好奇心を育てる大切なきっかけとなっています。

まとめ:プレシオサウルスと恐竜の違いを知り正しい知識を持とう

プレシオサウルスは、恐竜とは違う海生爬虫類であり、独自の進化を遂げてきた生物です。「恐竜」と一括りにせず、その違いや特徴に目を向けることで、より深い理解が得られます。

メディアや図鑑での紹介がきっかけで興味を持った人も多いかもしれませんが、正しい分類や暮らしぶりを知ることは、自然や生物への関心を広げる第一歩です。ぜひ、プレシオサウルスの魅力を学び、正確な知識を持って楽しんでください。