プレシオサウルスとフタバスズキリュウの違いを分かりやすく解説

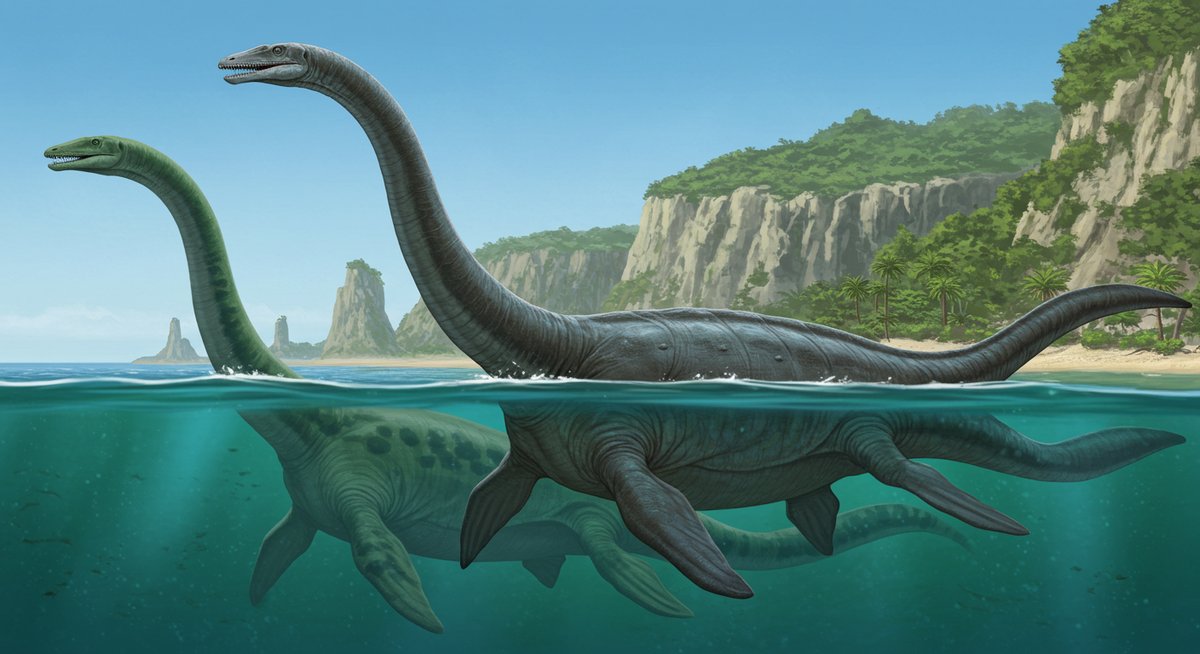

プレシオサウルスとフタバスズキリュウは、どちらも長い首を持つ海の生き物として有名ですが、実際にはさまざまな違いがあります。ここでは、その違いを分かりやすく紹介します。

プレシオサウルスの基本情報

プレシオサウルスは、約2億年前のジュラ紀初期に生きていた海生爬虫類です。体長は3メートルほどで、首が長く、胴体が短いという特徴的な形をしています。プレシオサウルスという名前は「ほぼトカゲ」という意味を持ち、長い首と小さな頭が特徴です。

この生き物は、前後に発達した大きなヒレを使って泳いでいたと考えられています。主に魚やイカのような海の生き物を捕食していました。また、化石はヨーロッパを中心に発見されており、首長竜というグループの代表的な存在です。

フタバスズキリュウの特徴と日本での発見

フタバスズキリュウは、正式には「フタバサウルス・スズキイ」と呼ばれ、白亜紀後期(約8,500万年前)の首長竜です。日本の福島県いわき市で発見され、名前には発見地の「双葉」と、発見者の鈴木直さんの名前が使われています。

フタバスズキリュウは、体長約7メートルとプレシオサウルスよりも大きく、首もかなり長いのが特徴です。また、化石は日本で初めて発見された本格的な首長竜の骨格であり、日本の古生物学にとっても非常に重要な発見となりました。

プレシオサウルスとフタバスズキリュウの形態や生態の違い

プレシオサウルスとフタバスズキリュウは、どちらも首が長くてヒレを持つ海生爬虫類ですが、体の大きさや生活していた時代、地域に違いがあります。

主な違いは以下の表にまとめます。

| 種類 | 時代 | 体長 |

|---|---|---|

| プレシオサウルス | ジュラ紀初期 | 約3m |

| フタバスズキリュウ | 白亜紀後期 | 約7m |

また、フタバスズキリュウはプレシオサウルスの仲間ではなく、より大きな首長竜であるエラスモサウルス類に属します。生息していた場所や捕食する生き物にも違いがありました。

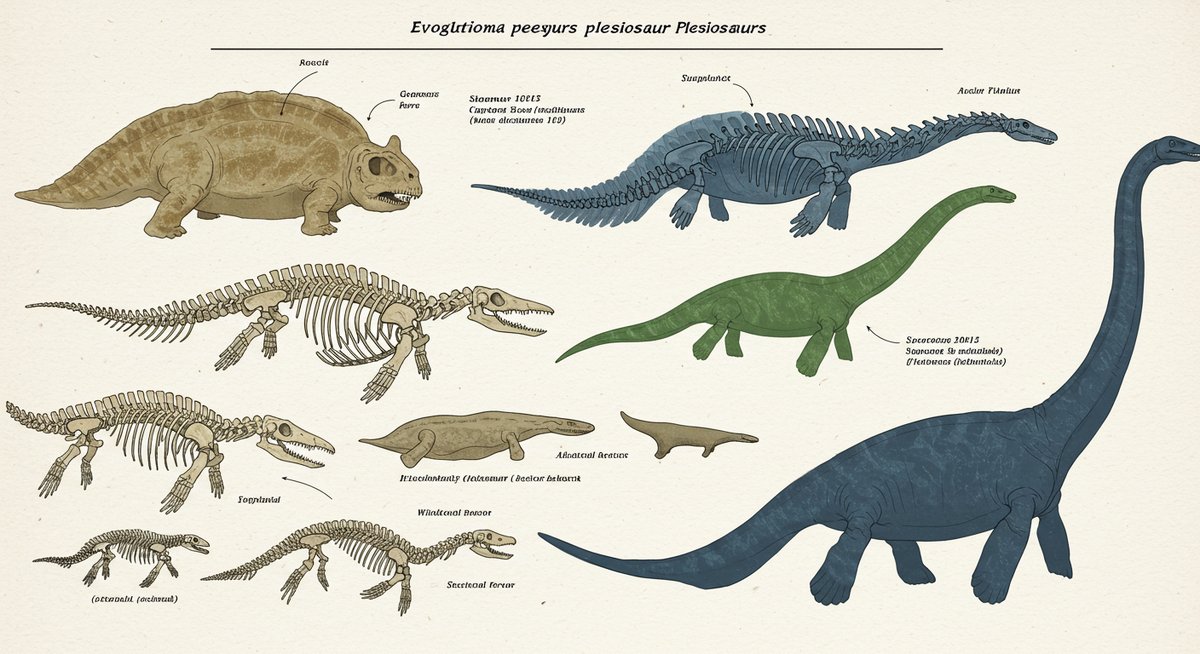

首長竜としての進化と分類

首長竜にはさまざまな種類がおり、進化の過程や分類上の位置によって特徴が大きく異なります。この章では、その進化や分類について詳しく見ていきましょう。

首長竜の系統と進化の歴史

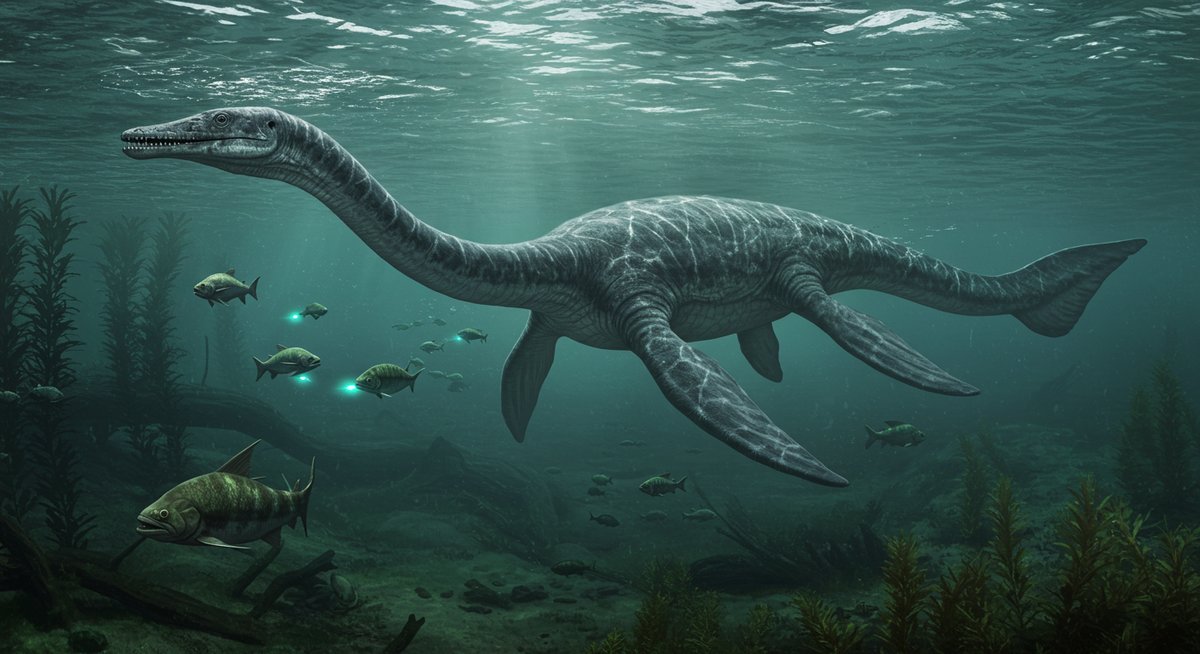

首長竜は、三畳紀の終わりごろから白亜紀の終わりまで、長い時間にわたって海で暮らしていた爬虫類の一種です。最初は短い首の種類もいましたが、時代が進むにつれてさまざまな形へと進化しました。

たとえば、最初期の首長竜は小型で、首もそこまで長くありませんでした。しかし、やがて首が長く発達した種類が現れ、泳ぎ方や捕食方法にも多様性が見られるようになりました。首が長いことで、水中での餌の捕まえ方や逃げ方も独自の進化を遂げたと考えられています。

プレシオサウルスとフタバスズキリュウの分類上の位置付け

プレシオサウルスとフタバスズキリュウはいずれも首長竜ですが、分類上は異なるグループに属します。プレシオサウルスは「プレシオサウルス類」に属し、比較的小柄で首が長いのが特徴です。

一方、フタバスズキリュウは「エラスモサウルス類」という、より大型で首がさらに長いグループに含まれます。このように、同じ首長竜でも属するグループによって体の大きさや形、暮らし方に差が見られます。

他の首長竜との比較で見える特徴

首長竜には他にも多くの種類があります。たとえば、クリプトクリダスやエラスモサウルスなどが有名です。それぞれの特徴を比較すると、首の長さや体の大きさ、泳ぎ方に違いが見えてきます。

| 名前 | 首の長さ | 体の大きさ |

|---|---|---|

| プレシオサウルス | 長い | 小柄 |

| フタバスズキリュウ | さらに長い | 大型 |

| クリプトクリダス | 短め | 中型 |

このように、首長竜といっても多様性があり、それぞれが海の環境に合わせて進化してきました。

日本で発見されたフタバスズキリュウの意義

フタバスズキリュウは日本で見つかった首長竜として知られ、発見には多くのドラマがありました。ここでは、その発見の背景や日本にとっての意義を紹介します。

発見の経緯と発見者のストーリー

フタバスズキリュウの化石は1968年、福島県いわき市の地層で、当時高校生だった鈴木直さんによって偶然発見されました。彼は地元で化石採集を趣味としていたことで知られており、地層から大きな骨を見つけたときも最初は驚いたそうです。

その後、専門家による調査で、それが首長竜の新種であることがわかり、「フタバサウルス・スズキイ」と命名されました。この発見は日本の古生物学にとって大きな意味を持つものとなりました。

日本の地層から見つかった理由

フタバスズキリュウが日本の地層から見つかったのは、当時の日本が海だったことと関係しています。白亜紀の日本列島周辺は陸地が少なく、多くの部分が浅い海に覆われていました。

そのため、海生生物の化石が残りやすい環境だったのです。福島県の地層も当時は海底だったため、首長竜やアンモナイトなど海の生き物の化石が多く見つかっています。

フタバスズキリュウがもたらした日本の古生物学への影響

フタバスズキリュウの発見は、日本で本格的な首長竜の化石が見つかった初めての例であり、日本の古生物学者たちにとって大きな励みとなりました。それまで海外で見つかることが多かった大型の海生爬虫類の化石が、日本でも見つかったことで研究が一気に進みました。

また、この発見をきっかけに多くの人が古生物に関心を持つようになり、教育や博物館活動も活発になりました。今ではフタバスズキリュウは日本の古生物学のシンボルの一つとなっています。

首長竜と恐竜の違いを正しく理解しよう

首長竜と恐竜はよく混同されがちですが、実はまったく別の生き物です。ここでは、その違いや海生爬虫類の多様性について正しい知識を整理します。

首長竜は恐竜とどう違うのか

首長竜は、恐竜とは別のグループに分類される爬虫類です。恐竜は主に陸上で暮らしていたのに対し、首長竜は海で生活していました。

また、恐竜は足が体の真下に伸びているのが特徴ですが、首長竜の場合はヒレのような四肢を持ち、水中を泳ぐのに適した体のつくりをしています。このように、見た目が似ていても生きていた場所や体の構造が異なります。

海生爬虫類の多様性と特徴

海生爬虫類は首長竜だけでなく、いくつかのグループがあります。代表的なものには、首長竜(プレシオサウルス類・エラスモサウルス類)、モササウルス類、魚竜(イクチオサウルス類)などがあります。

それぞれの特徴は次の通りです。

| グループ | 主な特徴 | 生息環境 |

|---|---|---|

| 首長竜 | 長い首とヒレ | 海 |

| モササウルス類 | ワニのような体と大きな口 | 海 |

| 魚竜 | イルカに似た姿 | 海 |

このように、さまざまな海生爬虫類が過去の海で独自の進化を遂げていました。

恐竜図鑑でよくある誤解とその正しい知識

恐竜図鑑では首長竜やモササウルス、魚竜なども「恐竜」とまとめられていることがありますが、これらは恐竜ではありません。恐竜は陸上で暮らしていた生き物だけを指します。

また、首長竜などは恐竜と同じ時代に生きていたため混同されやすいですが、分類上は別のグループです。図鑑や映画などでの表現に惑わされず、正しい知識を身につけることが大切です。

まとめ:プレシオサウルスとフタバスズキリュウの違いと首長竜の魅力

プレシオサウルスとフタバスズキリュウは、どちらも首の長い海生爬虫類として有名ですが、時代や体の大きさ、分類など多くの違いがあります。日本で見つかったフタバスズキリュウは、国内の古生物学に大きな影響を与えた存在です。

首長竜たちは恐竜とは異なる特徴や進化の道筋を持ち、かつての海で多様な暮らしをしていました。これらの生き物について正しく理解し、首長竜の魅力を感じてみてはいかがでしょうか。