首長竜は恐竜ではない理由とその特徴

首長竜は長い首と流線型の体でよく知られていますが、実は恐竜とは異なる生き物です。混同されやすい両者の違いを整理してみましょう。

首長竜と恐竜の違いをわかりやすく解説

首長竜と恐竜は、姿が似ているため同じ生き物だと考えられがちです。しかし、実際には大きく異なる特徴を持っています。首長竜は主に水中で暮らす海の爬虫類であり、恐竜は陸上で生活していた動物です。

また、首長竜の体のつくりにも違いがあります。恐竜は足が体の真下についていて、まっすぐ立つことができました。一方、首長竜の足は体の横についていて、泳ぐのに適したヒレ状になっています。このような違いが、両者を分けるポイントです。

首長竜が恐竜に分類されない科学的根拠

首長竜と恐竜が別のグループに分類される理由は、骨格や進化の特徴にあります。恐竜は「鳥盤類」と「竜盤類」の二つのグループに大きく分かれ、陸上での生活に適応して進化しました。

一方、首長竜は「魚竜類」や「モササウルス類」と同じく、海で暮らす爬虫類の一種です。科学的には「爬虫類」に分類されますが、恐竜とは異なる系統を持っています。骨盤や四肢のつき方、呼吸の仕方など、化石から分かる特徴が明確に違うため、恐竜とは認められていません。

首長竜の生態と進化のポイント

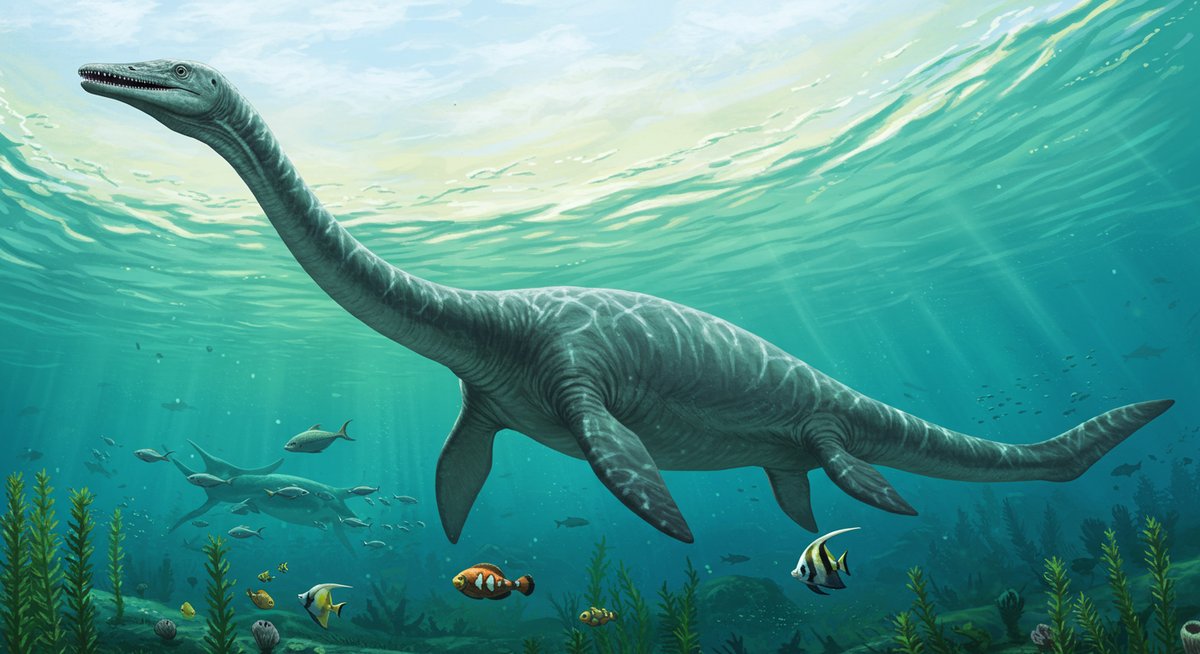

首長竜は、長い首と小さな頭をもち、魚や小動物を捕食していました。水中を泳ぐために、四本のヒレを使って器用に移動できる体の構造をしています。

進化の面では、首長竜は中生代に多様化し、ジュラ紀から白亜紀にかけて様々な種類が生まれました。首の長さや体の大きさ、食べるものなども種類によって異なります。このように、環境や時代に応じて独自の進化を遂げたことが、首長竜の大きな特徴です。

首長竜の代表的な種類とその特徴

首長竜にはさまざまな種類が存在し、それぞれに独特の特徴があります。ここでは特によく知られている3種を見ていきましょう。

プレシオサウルスの特徴と生息時代

プレシオサウルスは首長竜の中でも有名な種類で、約2億年前のジュラ紀初期に生息していました。体長は約3~5メートルほどで、長い首と小さな頭が特徴です。

この首を使って水中で魚やイカなどの小動物を捕えていたと考えられています。また、4枚の大きなヒレを使い、ゆったりと泳ぐ様子が想像されています。体の形や化石の発見場所から、沿岸部や浅い海で生活していた可能性が高いとされます。

エラスモサウルスの大きさと生態

エラスモサウルスは、首長竜の中でも最長クラスの首を持つ種類です。体長はおよそ14メートルにもなり、首だけでその半分を占めることもありました。

この長い首は、水中で獲物に近づくときに体を隠しやすくする役割があったと考えられています。主な食べ物は魚や小型の海棲生物で、ヒレを活かして広い海を泳いでいました。生態の詳細は今も研究が続けられていますが、当時の海の頂点に近い存在だったと推測されています。

クリプトクリダスの発見と研究の歴史

クリプトクリダスは19世紀にイギリスで化石が発見され、首長竜の研究が進むきっかけとなった種類のひとつです。体長は約3メートルと比較的小型で、ジュラ紀後期に生息していました。

発見当時は、その特徴的な骨格が大きな注目を集めました。特に、頑丈な胴体と泳ぎに適したヒレが重要な研究材料となりました。以降も多くの化石が発見され、首長竜全体の進化や生態の解明に役立てられています。

恐竜と同時代に生きた海の爬虫類たち

首長竜のほかにも、中生代の海には多種多様な爬虫類が生きていました。よく比較される生物との違いを整理します。

モササウルスとの違いや関係性

モササウルスと首長竜はどちらも大型の海棲爬虫類ですが、進化の過程や体のつくりが異なります。モササウルスは白亜紀後期に登場し、体がヘビに似た形をしていました。

一方で、首長竜は長い首とヒレを持ち、泳ぎ方も違います。モササウルスは尾びれを使って推進力を得るのに対し、首長竜は四つのヒレで水をかき分けて進みました。生態や捕食方法にも違いがあり、海での役割もそれぞれ異なっていました。

イクチオサウルスと首長竜の比較

イクチオサウルスは、魚に似た体型を持つ海棲爬虫類です。首長竜とは時代や生息環境が重なる部分もありますが、体のつくりはかなり違います。

特に、イクチオサウルスは流線型の体と大きな尾びれで高速で泳ぐことができました。首長竜は長い首を利用して獲物を狙う戦略をとり、泳ぎ方もヒレを生かしたものです。両者は同じ海に生きながらも、それぞれ得意な生き方を選び進化していきました。

古生代から中生代の海棲爬虫類の多様性

古生代から中生代にかけて、海には多様な爬虫類が繁栄しました。首長竜やモササウルス、イクチオサウルスなど、それぞれ違った特徴を持つ生き物たちがいました。

下記のように、代表的な海棲爬虫類には種類ごとに異なる特徴があります。

| 種類 | 特徴 | 主な時代 |

|---|---|---|

| 首長竜 | 長い首・ヒレ四本 | ジュラ~白亜紀 |

| イクチオサウルス | 流線型の体と尾びれ | 三畳~白亜紀 |

| モササウルス | 太い胴体・尾びれ | 白亜紀後期 |

このように、海の爬虫類は時代ごとに進化し、多彩な生態を持っていたことがわかります。

首長竜が生きていた時代の環境と絶滅の謎

首長竜がいた時代の海は、現在とは異なる環境でした。どのような世界だったのか、また絶滅の理由についても探ります。

ジュラ紀と白亜紀の海洋環境

ジュラ紀や白亜紀は、現在よりも温暖で広大な浅い海が広がっていました。この時代の大陸は今とは異なる配置で、多くの部分が海に覆われていました。

首長竜は主にこうした浅い海で暮らしていたため、魚や小動物を捕まえやすい環境だったと考えられます。また、気候が温暖なため、生態系も豊かで多様な生き物が共存していました。これらの環境が首長竜の繁栄を支えていたのです。

首長竜絶滅の有力な仮説

首長竜が絶滅した理由については、いくつかの説があります。最も有力なのは、白亜紀末期に起きた大規模な環境変化です。

この時期には、隕石の衝突や大規模な火山活動が起こり、気候が急激に変動しました。その影響で海の環境が大きく変わり、首長竜を含む多くの海棲生物が生き残れなくなったと考えられています。食物連鎖の崩壊や生息地の変化も、絶滅の一因とされています。

現代に伝わる首長竜の伝説と誤解

首長竜は現代でも「ネッシー」などの伝説に登場し、時々目撃談が話題になることがあります。しかし、科学的な証拠は見つかっていません。

また、恐竜と首長竜が同じグループと誤解されることも多いです。正しい知識を持つことで、古生物についてより深く理解できるようになります。伝説や誤解も、古生物の魅力の一部として親しまれています。

まとめ:首長竜と恐竜の違いを知ることで広がる古生物の世界

首長竜と恐竜は似ているように思われがちですが、実は大きく異なる生き物です。それぞれの進化や生態の特徴を知ることで、古生物の多様な世界が広がります。

首長竜の種類や絶滅の理由、同時代に生きた他の爬虫類との違いを理解することで、過去の地球環境や生物の進化についても興味が湧いてきます。正しい知識をもとに、古代の生き物たちの奥深い歴史を楽しんでみてはいかがでしょうか。