脊椎動物の祖先とされるピカイアとは

ピカイアは、約5億年前のカンブリア紀に生きていた小さな生物で、脊椎動物の祖先と考えられてきました。その特徴や研究の進展について見ていきます。

ピカイアの化石発見とその特徴

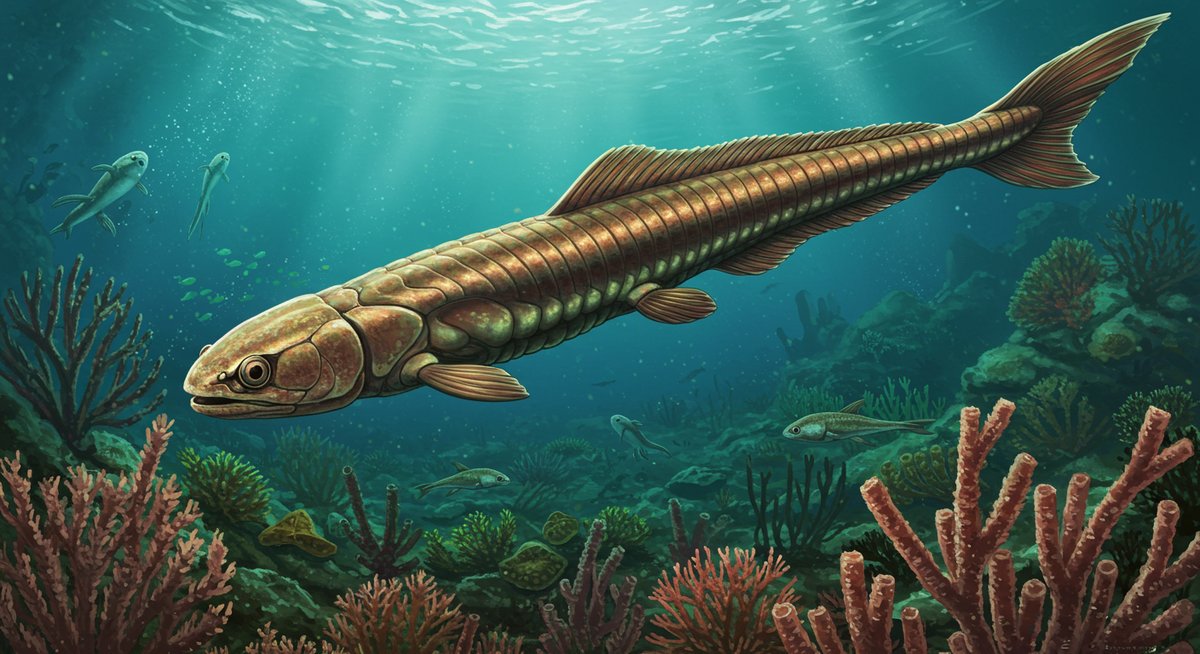

ピカイアの化石はカナダのバージェス頁岩で発見されました。この場所は、カンブリア紀の多様な生物を非常に良好な状態で保存していることで知られています。ピカイアの化石は細長い体を持ち、全長は約5センチ程度でした。体の中心には紐状の構造が見られ、これが後に脊椎動物へと進化した「脊索」だと考えられています。

また、ピカイアには簡単な筋肉のような縞模様も観察され、横に泳ぐことができたと推測されています。頭部と尾部の区別が明瞭ではなく、外見は現代の脊椎動物とは大きく異なります。しかし、当時の他の生物と比べると、シンプルながらも特異な体の構造を持っていたことが分かります。

ピカイアが脊椎動物の祖先と考えられた理由

ピカイアが脊椎動物の祖先と考えられた理由は、体の中心に脊索と呼ばれる棒状の構造があったためです。脊索は、のちに背骨へと進化する重要な組織であり、この特徴が他のカンブリア紀の生物には見られませんでした。

また、体の両側に筋肉が並んでいることから、効率的な泳ぎを実現していたと考えられています。脊椎動物の基本的な骨格の起源につながる特徴を持っていたため、長い間「脊椎動物の祖先」と教科書などでも紹介されてきました。ピカイアは、動物の進化を探るうえで重要なヒントを与えてくれました。

最新研究から見たピカイアの位置づけ

近年の研究では、ピカイアの位置づけについて新たな解釈も出てきています。かつては「脊椎動物の直接の祖先」とされていましたが、より原始的な脊索動物の一種だった可能性も考えられるようになりました。

新しい化石の発見や詳細な分析が進む中で、ピカイアと現代の脊椎動物との違いも明らかになっています。しかし、ピカイアが脊椎動物の進化史において重要な役割を果たしていたことは間違いありません。今後の研究によって、ピカイアの位置づけはさらに変わるかもしれませんが、その存在が進化の謎を解く鍵であることに変わりはありません。

カンブリア紀に登場した多様な生物

カンブリア紀は生物の種類が急激に増えた時代です。この時期には多様な生物が出現し、地球の生態系に大きな変化をもたらしました。

カンブリア紀の生物大爆発とその背景

カンブリア紀の「生物大爆発」とは、およそ5億4千万年前から始まった現象で、多くの新しい動物のグループが一斉に現れたことを指します。この現象は、生物多様性が急激に広がった地球史上の大きな転換点でした。

この背景については、いくつかの仮説があります。たとえば、酸素濃度の増加や海洋環境の変化が、新しい生物の誕生を促したと考えられています。また、外骨格や複雑な体の構造を持つ生物が現れたことによって、生態系の競争や捕食の関係も複雑になりました。結果として、この時代には様々な形や生態を持つ生物たちが次々と現れました。

アノマロカリスやオパビニアなど代表的な生物

カンブリア紀を代表する生物には、アノマロカリスやオパビニアなど特徴的なものが多く存在します。アノマロカリスは、当時の海の中で最も大きな生物の一つで、長い触手と円盤状の口を持っていました。獲物を捕まえるのに適した形だったと考えられています。

一方、オパビニアは五つの目と、長い管状の口を持っていた独特な生き物です。その奇妙な形態は現代の生物にはほとんど見られません。他にも、ハルキゲニアやミスティクティスなど、ユニークな姿を持つ生物が多く発見されています。これらの生物は、カンブリア紀の多様性と進化のスピードを象徴しています。

カンブリア紀の生態系と進化への影響

カンブリア紀の生態系は、さまざまな生物が共存し、複雑な食物連鎖が形成されたことが特徴です。捕食者と被食者の関係の発展により、防御のための硬い殻や新しい運動方法が生まれました。

この時代の生態系の多様化は、その後の動物進化に大きな影響を与えました。多くの動物の体の基本的な構造や、現代の動物にも通じる特徴がこの時期に形作られました。カンブリア紀の生物たちは、陸上生物の進化や現代の生態系形成の土台となったといえます。

脊椎動物の進化の流れと他の祖先候補

ピカイアだけでなく、脊椎動物の起源を探るうえで注目される生物や化石が他にも見つかっています。新たな発見が進化の流れをより深く理解する手がかりとなっています。

澄江動物群の発見と新たな祖先候補

中国の雲南省で発掘された「澄江動物群」は、カンブリア紀初期の生物化石が豊富に見つかる場所です。この地層からは、ピカイア以外にも多くの脊索動物らしき生物が発見され、進化の歴史を見直すきっかけとなっています。

澄江動物群から発見された多様な化石は、脊椎動物の進化が想像以上に複雑であったことを示しています。こうした新たな祖先候補の発見により、ピカイアだけでなく複数の生物が脊椎動物の起源に関わっていた可能性が高まっています。

ミロクンミンギアやハイコウイクティスの重要性

澄江動物群から発見されたミロクンミンギアやハイコウイクティスは、現存する脊椎動物に近い特徴を持つことで注目されています。これらは、顎を持たない魚のような姿をしており、体の中に明確な脊索や筋肉構造が見つかっています。

ミロクンミンギアは世界最古の魚類とも呼ばれ、頭部や内臓の痕跡も化石として残っています。また、ハイコウイクティスも同様に、脊椎動物の基本的な構造を持つ重要な化石です。これらの発見によって、脊椎動物の進化の流れがより具体的に理解できるようになりました。

無脊椎動物の祖先と注目される生物たち

脊椎動物の祖先だけでなく、無脊椎動物の進化にも多くの注目すべき生物が存在します。たとえば、三葉虫や海綿動物はカンブリア紀の代表的な無脊椎動物です。これらは長い進化の歴史のなかで多様な生態を持ち、現代の動物の祖先ともいえます。

【代表的なカンブリア紀の無脊椎動物】

| 種類 | 特徴 | 現代との関係 |

|---|---|---|

| 三葉虫 | 硬い外骨格 | 節足動物と類似 |

| 海綿動物 | 体の穴が多い | 現代の海綿類 |

| ウミユリ | 固定生活 | 棘皮動物の仲間 |

これらの生物は、海の中で多様な役割を果たし、進化の過程でさまざまな生物グループにつながっています。

ピカイアが現代の生物にもたらした影響

ピカイアの特徴や進化の道筋は、現代の多くの生物にも受け継がれています。どのような影響があったのか、具体的に見ていきましょう。

脊索動物としての特徴と現代生物へのつながり

ピカイアは、背中に脊索を持つことで「脊索動物」に分類されます。脊索は、現代の魚や哺乳類など脊椎動物の背骨のもとになる組織です。ピカイアの構造を参考にすると、脊椎動物への進化の第一歩がどのように始まったかが分かります。

現代の脊椎動物は、脊索が骨や軟骨に進化し、より大きな体や複雑な動きを可能にしました。また、脊索動物の仲間には、ホヤやナメクジウオのような現生種も含まれており、ピカイアと同じような特徴を今も持っています。こうしたつながりは、生物の進化を考える上で重要な手がかりとなります。

ピカイアが語る進化の可能性

ピカイアの研究は、「生物の進化は一方向ではなく、さまざまな可能性があった」ことを示しています。たとえば、ピカイアが持っていたシンプルな体の構造は、複雑な脊椎動物へと変化する基盤となりました。

また、カンブリア紀の生物多様性を見ると、多くの進化の道筋があったことが分かります。ピカイアのような生物がどのように生き残り、次世代の生物へと進化していったかは、今後の生物多様性の理解に役立つヒントを与えてくれます。

ピカイアの研究がもたらす未来への示唆

ピカイアをはじめとする古生物の研究は、現代の進化学や生物学においても重要な役割を持っています。進化の過程でどのような特徴が生き残り、どのような生物が現在の多様な動物へとつながったのかを知ることは、生命の歴史全体を理解するうえで欠かせません。

さらに、ピカイアの研究は、絶滅や環境変化にどう対応すべきかという現代の生態系保全にもヒントを与えています。過去の生物から学ぶことで、これからの生物多様性の保護や未来の科学研究にも貢献できるのです。

まとめ:ピカイアと脊椎動物の祖先を巡る進化の物語

ピカイアは、脊椎動物の祖先として長い間注目されてきた生物です。カンブリア紀の多様な生物たちや新たな化石の発見により、脊椎動物の進化の道筋がより複雑で興味深いものであることが分かってきました。

ピカイアやその仲間たちの研究は、地球上の生命進化の歴史や現代生物の成り立ちに大きなヒントを与えています。今後の新たな発見が、私たちの進化への理解をさらに深めてくれることでしょう。