パキケトゥスが絶滅した理由とその背景

パキケトゥスは、約5,000万年前にインドやパキスタン付近に生息していた初期のクジラの祖先です。その絶滅の背景には、さまざまな環境変化や生態系の移り変わりが影響しています。

パキケトゥスの時代に起きた環境変化

パキケトゥスが生きていた時代は、新生代第三紀の初期にあたります。この時期は地球全体の気候が温暖で、豊かな植物や多様な動物が生息していました。しかし時代が進むにつれ、大陸の移動や気候の変化が徐々に進行し、海洋や陸地の環境が大きく変わり始めます。

たとえば、インド亜大陸がユーラシア大陸に衝突したことで、地形や生態系に変化が生じました。また、海退と呼ばれる現象によって海水面が下がり、沿岸部の環境も大きく変化しました。こうした変化は、パキケトゥスの生息地や食物資源、生活条件に強い影響を及ぼしたと考えられています。

競合生物との生存競争と生態的ニッチの変化

環境変化とともに、パキケトゥスの周囲には新たな生物が出現しました。たとえば、より水中生活に適応した初期のクジラ類や他の哺乳類が現れ、食物や生息場所を巡る競争が激しくなりました。

生態的ニッチとは、生物がどのような役割や位置づけで生態系に存在しているかを示す考え方です。パキケトゥスは陸上と水辺の両方で生活していたため、陸上動物と水生動物どちらとも競合する立場にありました。新しい生物が登場したことで、パキケトゥスの生息域や食物獲得の機会が減少し、生き残るのが難しくなったと考えられます。

絶滅に至った主な要因

パキケトゥスが絶滅した理由はいくつか挙げられます。第一に、急激な環境変化による生息地の減少や食物不足です。第二に、水中生活に特化した生物との競争に敗れたことが挙げられます。

また、進化の過程で水中生活へ適応する能力を持つ個体が増え、パキケトゥスのような中間的な形態を持つ生物は次第に淘汰されました。これらの要因が重なり合い、パキケトゥスは地球上から姿を消したと考えられています。

パキケトゥスの特徴と進化の過程

パキケトゥスは、陸上と水辺の両方で生活していた哺乳類で、現代のクジラへと進化する上で重要な役割を担っていました。その特徴と進化の流れを見ていきましょう。

パキケトゥスの身体的な特徴と生活様式

パキケトゥスは、体長およそ1~2メートルほどで、外見は現在のオオカミに似ていました。ただし、骨格には水辺の生活に適応した特徴が見られます。たとえば、足の骨が頑丈で、水中を泳ぐのに適した形をしていました。

また、歯の形状から肉食性であったと推測されていますが、魚や小動物などさまざまな食べ物を食べていた可能性があります。生活場所としては、川辺や湿地帯など陸地と水辺が交わる環境を選んでいました。このような生活様式が、パキケトゥスの進化において重要な役割を果たしたと考えられています。

クジラへの進化におけるパキケトゥスの役割

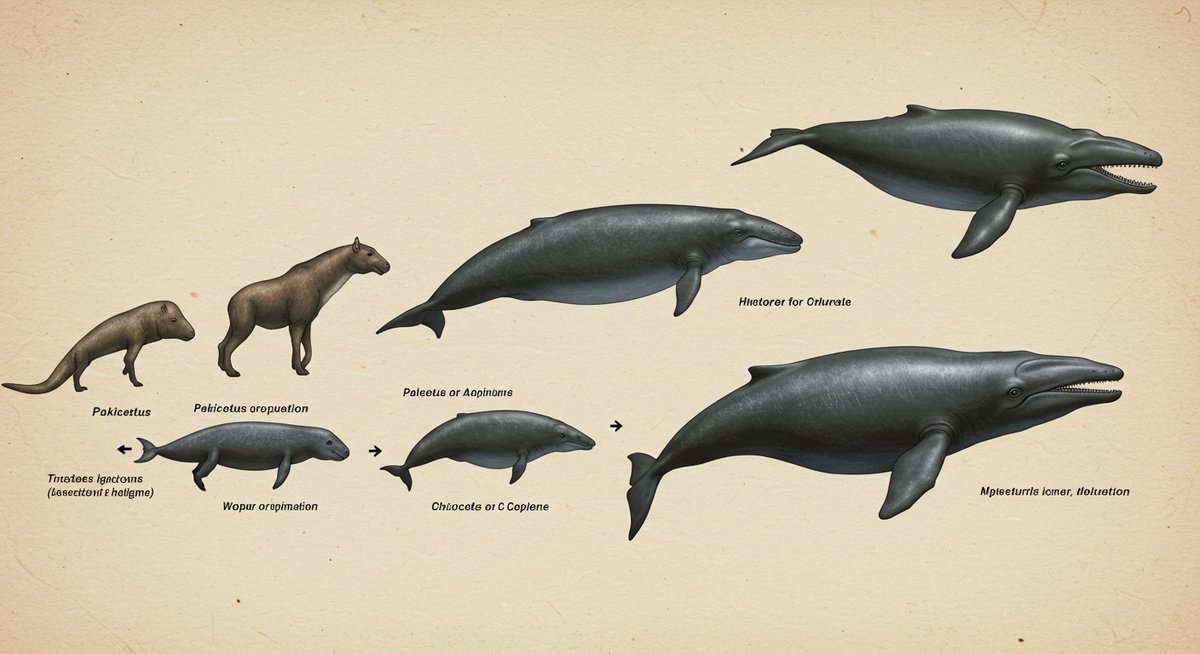

パキケトゥスは、クジラの進化の過程における最初期の段階に位置付けられています。もともとは陸上を歩く哺乳類でしたが、徐々に水中生活へと適応していく過程の中間的な存在でした。

パキケトゥス以降、アンブロケトゥスやバシロサウルスなど、より水中に適応した生物が登場し、最終的に現代のクジラにつながります。パキケトゥスは、陸上から水中へ進化する最初のステップを担った種類であり、哺乳類が多様な環境に進出することを証明する重要な存在です。

陸上から水中へ適応した進化の流れ

パキケトゥスから現代のクジラへ至るまで、どのような進化の流れがあったのでしょうか。初期のパキケトゥスは、まだ陸上での生活能力を強く残していました。しかし、次第に足の形や骨格が変化し、水中での移動や呼吸がしやすくなっていきました。

進化の過程を簡単にまとめると、以下のようになります。

- パキケトゥス:陸上中心だが、水辺も利用

- アンブロケトゥス:水中での活動が得意に

- バシロサウルス:ほとんど水中生活

- 現代のクジラ:完全な水生哺乳類

このような流れで、哺乳類は少しずつ水に適応し、体のつくりや生活様式を変化させていきました。

パキケトゥスの分類と系統に関する最新研究

パキケトゥスはどのような生物グループに属し、クジラや他の生物とどのような関係を持っているのでしょうか。最新の研究をもとに解説します。

哺乳類としての分類と古鯨類との関係

パキケトゥスは哺乳類の中でも、「古鯨類」と呼ばれるグループに分類されます。古鯨類は、クジラの祖先にあたる生物たちを総称したものです。

かつてはクジラの祖先がカバに近いとされていましたが、近年の遺伝子研究や化石の発見によって、パキケトゥスなどの古鯨類がクジラの直接の祖先であることが明らかになっています。これにより、パキケトゥスの位置づけは哺乳類の進化を考えるうえで非常に重要になっています。

発見された化石から見た系統樹

パキケトゥスの系統関係は、多くの化石発見をもとに明らかになってきました。たとえば、頭骨や歯、足の骨などが発見され、それらを比較することで進化の道筋が推定されています。

簡単な系統関係を表にまとめると、以下のようになります。

| 種類名 | 生活場所 | 関連性 |

|---|---|---|

| パキケトゥス | 陸上・水辺 | クジラの祖先 |

| アンブロケトゥス | 水辺・水中 | 進化の中間段階 |

| 現代のクジラ | 水中 | 古鯨類の末裔 |

このように、化石をもとにした研究によって、パキケトゥスが現代のクジラにつながる進化の道すじがはっきりしてきています。

研究史と新たな発見の動向

パキケトゥスに関する研究は、最初の化石発見から始まり、時代ごとに新しい知見が加わってきました。1980年代にインドやパキスタンで発見された骨が、パキケトゥスの研究を大きく前進させました。

最近では、DNA解析やより詳細な骨格の比較研究が進み、クジラの進化過程がさらに明確になっています。また新たな化石発見によって、進化の過程や生態について新しい仮説が登場しています。今後も新発見や技術の進歩によって、より深い理解が進むと期待されています。

パキケトゥスと古生物学が教えてくれること

パキケトゥスの研究を通じて、私たちは絶滅した動物から多くの教訓を得ています。過去の生物や進化の歴史を知ることは、現代や未来への理解にも役立ちます。

絶滅動物研究の重要性

絶滅した動物の研究は、地球上の生物多様性や進化の仕組みを理解する上で重要です。過去にどのような生物が存在し、なぜ絶滅したのかを知ることで、環境や生態系の変動に対する知識が深まります。

また、絶滅の原因や進化の道筋を知ることは、現在の生態系を守る上でも参考になります。パキケトゥスの絶滅から学ぶことは、現代生物の保護や将来の環境問題に対しても大切なヒントを与えています。

他の絶滅生物との比較から学ぶこと

パキケトゥス以外にも、さまざまな絶滅生物が地球上に存在しました。たとえば、恐竜やマンモス、サーベルタイガーなどです。これらの生物とパキケトゥスを比較することで、絶滅の共通点や進化の多様性を理解できます。

絶滅の原因には環境変化、競争、病気などが挙げられますが、それぞれの生物がどのようにして絶滅へと至ったのかを比べることで、自然界の変化に対する生物の適応力や限界について考えるきっかけとなります。

現代生物への示唆と環境保護への影響

パキケトゥスが絶滅した背景には、環境変化や生態系の変動など多くの要因がありました。現代も地球温暖化や生態系のバランス崩壊が問題となっており、絶滅動物の研究は現代社会に多くの示唆を与えています。

たとえば、生物多様性の維持や環境保護の大切さなど、過去の教訓を生かすことが求められています。パキケトゥスなどの研究を通じて、私たちは現代の生態系や未来の地球環境について、より深く考えることができるようになります。

まとめ:パキケトゥスの絶滅から考える進化と地球環境の変化

パキケトゥスの絶滅や進化の歴史は、地球の環境や生態系の変化が生物に与える影響を知る上で貴重な手がかりとなります。過去の事例を学ぶことで、現代の環境問題や生物多様性保全の重要性を理解することができます。

今後も古生物の研究や発見を通して、私たちは進化の神秘や自然の変化に対する理解をさらに深めていくことが求められます。パキケトゥスの物語は、未来の環境保護や地球の持続可能性について考えるきっかけとなるでしょう。