パキケトゥスとはどんな生物か基本情報と特徴を徹底解説

パキケトゥスは、古代の哺乳類でありながらクジラの祖先とされている動物です。その特徴や生態について詳しく見ていきましょう。

パキケトゥスの起源と発見の歴史

パキケトゥスの化石は、20世紀後半にパキスタンで初めて発見されました。当時は未知の哺乳類として注目を集め、科学者たちはその独特な骨格から、水陸両方の生活に適応していたことを推測しました。

その後の研究で、パキケトゥスがクジラの祖先にあたる可能性があることが明らかになりました。発見当初は小型の陸生動物と考えられていましたが、頭骨や歯の特徴が現生クジラと共通している点が次第に注目され始めました。この発見は、哺乳類の進化に新たな理解をもたらしました。

体の構造と生態の特徴

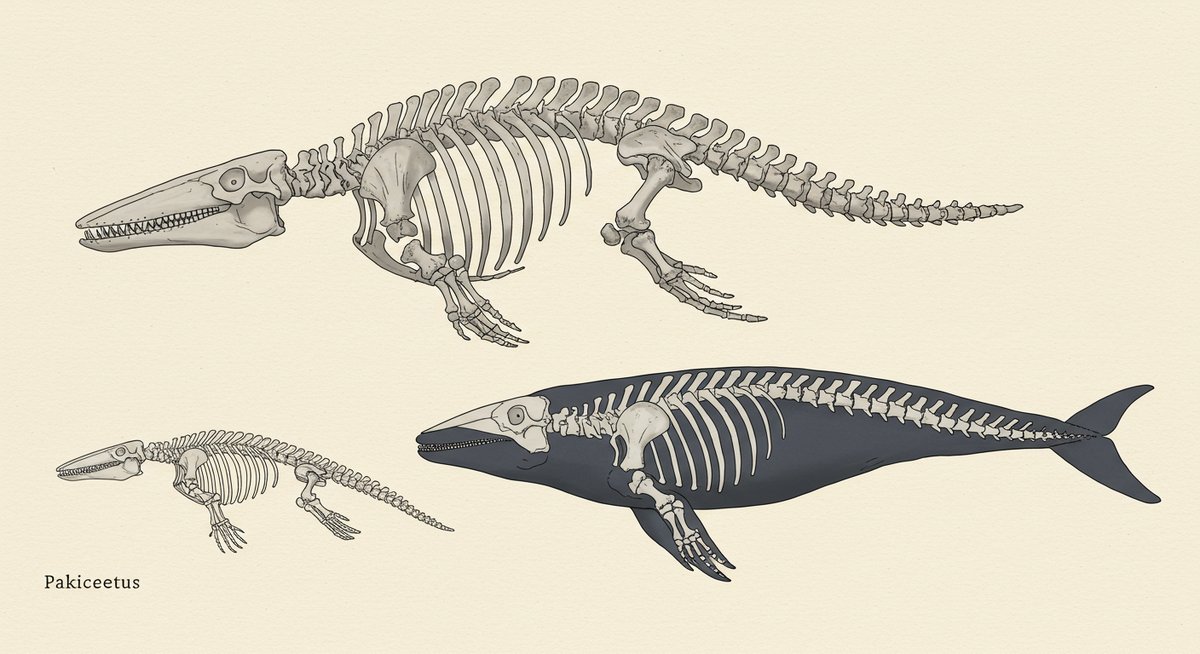

パキケトゥスは、おおよそ犬ほどの大きさで、細長い体と四肢を持っていました。外見は現代のクジラとは大きく異なり、しっかりした脚で陸上を移動できた点が特徴です。また、頭部は長く、歯はとがっており、魚や小型の動物を食べていたと考えられています。

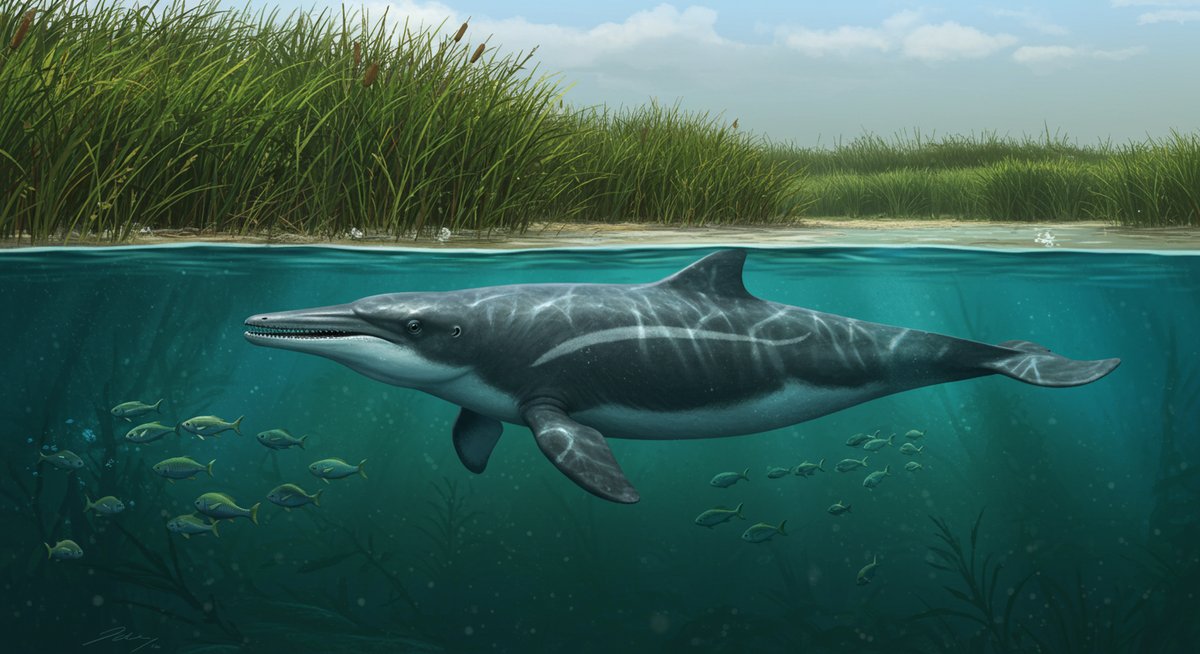

生態の面では、水辺での生活にも適応していたとされます。耳の骨の構造が水中で音を聞き取りやすい形に進化し始めていたことから、パキケトゥスは川や湖の周辺で過ごし、陸と水を行き来する生態を持っていたと推測されています。

生息していた時代と分布地域

パキケトゥスは、約5000万年前の始新世と呼ばれる時代に生息していました。この時代は、恐竜が絶滅し、哺乳類や鳥類が多様化し始めた時期にあたります。

主な生息地は、現在のパキスタンやインド北部にあたる地域とされています。これらは当時、浅い海や川が多く存在していた場所でした。パキケトゥスがこのような水辺環境で生息していたことは、その進化の過程に大きな影響を与えたと考えられています。

クジラの祖先パキケトゥスが示した進化の道筋

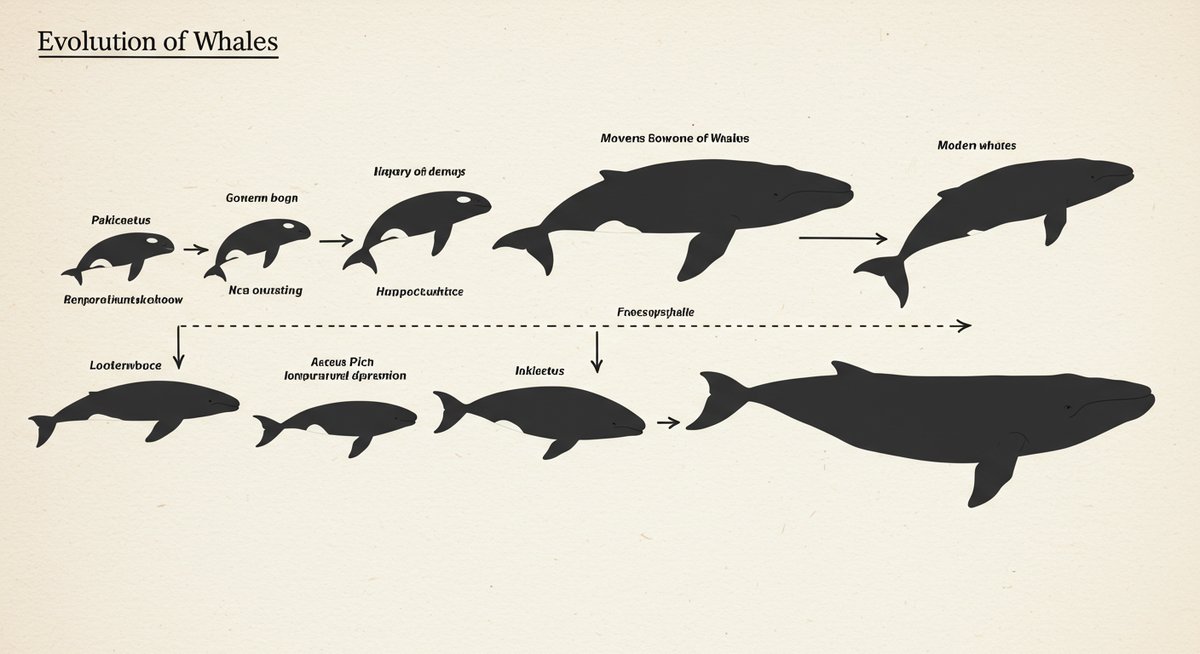

パキケトゥスは、陸上動物から水中生活へと移行する進化の過程を知るうえで重要な存在です。ここからは、クジラへと続く進化の道筋について解説します。

パキケトゥスと現生クジラの意外なつながり

見た目は大きく異なるものの、パキケトゥスと現生クジラには共通点があります。具体的には、耳の骨の構造や歯の形が類似しており、これが両者の親戚関係を示しています。

また、DNAや化石の研究から、パキケトゥスはクジラの祖先であることが強く示唆されています。以下の表は、両者の特徴を簡単に比較したものです。

| 特徴 | パキケトゥス | 現生クジラ |

|---|---|---|

| 移動方法 | 陸上・水中 | 主に水中 |

| 耳の構造 | 水中聴覚適応の兆候 | 完全に水中適応 |

| 歯の形 | とがった歯 | 種類により異なる |

このようなつながりが、クジラの進化の過程を考える手がかりとなっています。

陸上から水中生活への適応の過程

パキケトゥスは、もともと陸上生活に適した体を持っていましたが、徐々に水辺での生活にも適応していきました。特に、四肢の骨格や耳の構造がその証拠とされています。

この進化の過程では、陸上での移動能力を保ちつつ、同時に水中での泳ぎやすさも高めていきました。やがて、後の世代ではさらに脚が短くなり、尾や背中の筋肉が発達し、完全な水中生活へと進化していったと考えられています。この一連の変化が、クジラ特有の体型や生態へとつながったのです。

パキケトゥスが属する哺乳類の分類と系統

パキケトゥスは、哺乳類の中でも「偶蹄類(ぐうているい)」と呼ばれるグループに近い存在です。偶蹄類とは、牛や鹿、カバなど、ひづめを持つ動物たちの仲間です。

かつてクジラは魚に近いと考えられていましたが、現在の研究では偶蹄類と密接な関係にあることが分かっています。特に、カバに最も近い親戚とされており、パキケトゥスの発見はその証拠の一つとなっています。進化の系統を知るうえで、パキケトゥスは極めて重要な位置を占めているのです。

パキケトゥスから読み解く古生物学の最新研究

パキケトゥスの研究は、古生物学がどのように進化の謎を解き明かしているかを示す好例です。ここでは、化石の発見や比較研究、DNA解析など、最新の知見を取り上げます。

パキケトゥスの化石発見とその意義

パキケトゥスの化石は、パキスタンの地層で多数見つかっています。化石には、頭骨や四肢の骨、歯などが含まれ、詳細な復元が可能となっています。

この化石の発見は、哺乳類の進化を考えるうえで大きな意味を持ちます。特に、クジラがどのように陸上から水中へと進化していったかを具体的に示す証拠となったことで、世界中の研究者から注目を集めました。

類似種との比較から見える違い

パキケトゥスと同じ時代、似たような特徴を持つ生物がいくつか存在していました。代表的なものに「アンブロケトゥス」や「プロトケトゥス」などが挙げられます。

これらの生物と比べると、パキケトゥスは陸上生活の特徴がより色濃く残っている点が特徴です。例えば、アンブロケトゥスはさらに水中生活に適応しており、パキケトゥスよりも泳ぎが得意だったと考えられています。このような比較によって、進化の過程をより細かく理解することができます。

DNA解析が明らかにした進化の証拠

近年では、化石だけでなくDNAの研究も進んでいます。現在のクジラやカバのDNAを調べた結果、両者が遠い親戚関係にあることが判明しました。

パキケトゥス自体のDNAは残っていませんが、現生動物との遺伝的な比較により、哺乳類の進化の道筋がより明確になりました。特に、骨の発達や歯の形などが遺伝的にどのように変化してきたかが分かるようになり、進化の証拠として大きな手がかりとなっています。

パキケトゥスに関するよくある疑問と豆知識

パキケトゥスには、一般的なイメージと実際の姿に違いがあったり、恐竜との関係が誤解されていたりします。ここでは、よくある疑問や豆知識を紹介します。

一般的なイメージと実際の姿のギャップ

パキケトゥスと聞くと、クジラの祖先ということで大きな動物を想像する方も多いかもしれません。しかし、実際には体長1〜2メートル程度で、犬に近い大きさでした。

また、姿もクジラというよりは、細長い体にしっかりした脚を持つ陸上動物に近かったのです。こうしたギャップを知ることで、進化の多様性のおもしろさが伝わります。

パキケトゥスと恐竜との違い

パキケトゥスと恐竜は、しばしば混同されがちです。しかし、両者には大きな違いがあります。

- パキケトゥス:哺乳類、5000万年前に生息、クジラの祖先

- 恐竜:爬虫類の一種、約2億〜6600万年前に生息、多様な種類が存在

このように、分類や生息時代、進化系統が大きく異なります。パキケトゥスは恐竜絶滅後の時代に登場した哺乳類であり、直接の関係はありません。

現代に伝わるパキケトゥスの文化的影響

パキケトゥスは、進化のドラマを物語る存在として、書籍やドキュメンタリー番組などでたびたび取り上げられています。また、博物館の展示や子供向けの図鑑にも登場し、多くの人に「クジラの祖先」として親しまれています。

こうした文化的な影響を通じて、パキケトゥスは古生物学や進化の大切さを伝える役割を担っています。知ることで、自然の歴史や生物の多様性への関心が高まるきっかけとなっています。

まとめ:パキケトゥスが語るクジラ進化の壮大な物語

パキケトゥスは、陸上から水中への進化を果たした哺乳類の中でも特に重要な存在です。その発見や研究は、クジラの祖先としての道筋を明らかにし、哺乳類の進化に新たな視点をもたらしました。

今後もパキケトゥスの研究は進み、より多くの進化の謎が解き明かされていくことでしょう。その壮大な物語は、私たち人間にとっても生命の歴史と多様性を考える大きなヒントとなります。