モササウルスの生き残り説とその真相を探る

モササウルスは太古の海を支配した大型爬虫類ですが、現代でもその存在を信じる声がたびたび聞かれます。生き残り説の背景や真相に迫ります。

世界各地で報告されるモササウルスの目撃情報

モササウルスの生存説は、世界各地での未確認生物の目撃情報に支えられています。特に、広大な湖や深い海で「巨大な謎の生物が現れた」という報告が散見されます。これらの目撃例は、時に写真や動画として公開されることもありますが、その多くが不鮮明なものです。

一部の地域では、地元住民や漁師が長い胴体と大きなあごを持つ生き物を見たと語っています。しかし、科学的な調査や証拠が十分に揃っていないため、目撃情報の信憑性については慎重な意見が多いです。現代まで生き残っているという確証が得られていないことから、謎めいた話として語り継がれています。

日本で語られる未確認生物とモササウルスの関係

日本でも、未確認生物が話題になることがあります。たとえば、北海道のクッシーや、琵琶湖のイッシーといった「湖の怪物」とされる存在が、モササウルスと結び付けられることがあります。これらの生物については、目撃談がたびたび報道され、モササウルスの生き残りではないかと考える人もいます。

一方で、実際に発見された証拠は非常に少なく、ほとんどが噂や伝承の域を出ていません。専門家の多くは、未確認生物とされるものが誤認や既知の生物である可能性を指摘しています。モササウルスが現代の日本の湖で生きているという確実な根拠は見つかっていません。

モササウルスの生存説が生まれた理由とその根拠

モササウルスの生存説が生まれた背景には、人々の好奇心や憧れが大きく影響しています。絶滅したはずの巨大生物が今もどこかで生きているという想像は、多くの人にとって魅力的です。また、科学的な発見や新種の発見がときどき報道されることも、生存説を後押ししています。

根拠として挙げられるのは、主に目撃情報や未確認生物の存在ですが、これらは信頼性が高いとは言えません。近年では、海洋探査技術の進歩により、深海に未知の生物がいる可能性も指摘されています。しかし、モササウルスそのものが現存しているという証拠は見つかっていません。

モササウルスが絶滅した原因と当時の環境

モササウルスはなぜ絶滅してしまったのでしょうか。絶滅の背景には、地球規模の大きな変化が関わっています。

白亜紀末の大絶滅で何が起きたのか

モササウルスが生きていた時代、約6600万年前の白亜紀末には、地球上で大きな絶滅が起こりました。この時期は「白亜紀末の大量絶滅」と呼ばれ、恐竜をはじめ多くの生物が姿を消しました。主な原因のひとつとして、小惑星の衝突が挙げられています。

この衝突によって巨大なエネルギーが発生し、地表には厚い雲が広がりました。その影響で太陽光が遮られ、気温が大きく下がったと考えられています。これにより、地上や海の生態系が大きく変化し、多くの生物が生き残れなくなりました。

モササウルスの生態から見る絶滅の背景

モササウルスは海で暮らしていた生物ですが、その生態にも絶滅の要因がありました。主に魚や他の海生生物を食べていたため、食物連鎖の上位に位置していました。しかし、絶滅期には獲物となる生き物も減少し、十分な食料を確保できなくなったと考えられています。

また、モササウルスのような大型の生物は、体を維持するために多くのエネルギーが必要です。環境の変化によって食糧が減ったことで、生き残るのが難しくなりました。こうした複数の要因が重なり、モササウルスも絶滅せざるを得なかったのです。

海洋環境の変化と大型海生爬虫類への影響

白亜紀末の環境変化は、海洋にも大きな影響をもたらしました。海水温度の低下や海流の変化によって、海の生態系が乱れました。これにより、小型の生物だけでなく、モササウルスのような大型海生爬虫類も生息環境を失いました。

このような環境の変動は、単に寒くなるだけでなく、酸素量の低下や海水の成分変化にもつながります。その結果、さまざまな海洋生物が絶滅し、モササウルスもその波に呑まれたと考えられています。

モササウルスの特徴と進化の歴史

モササウルスは、その独特な体のつくりや進化の過程でも注目されています。どのような特徴があり、どのように進化してきたのでしょうか。

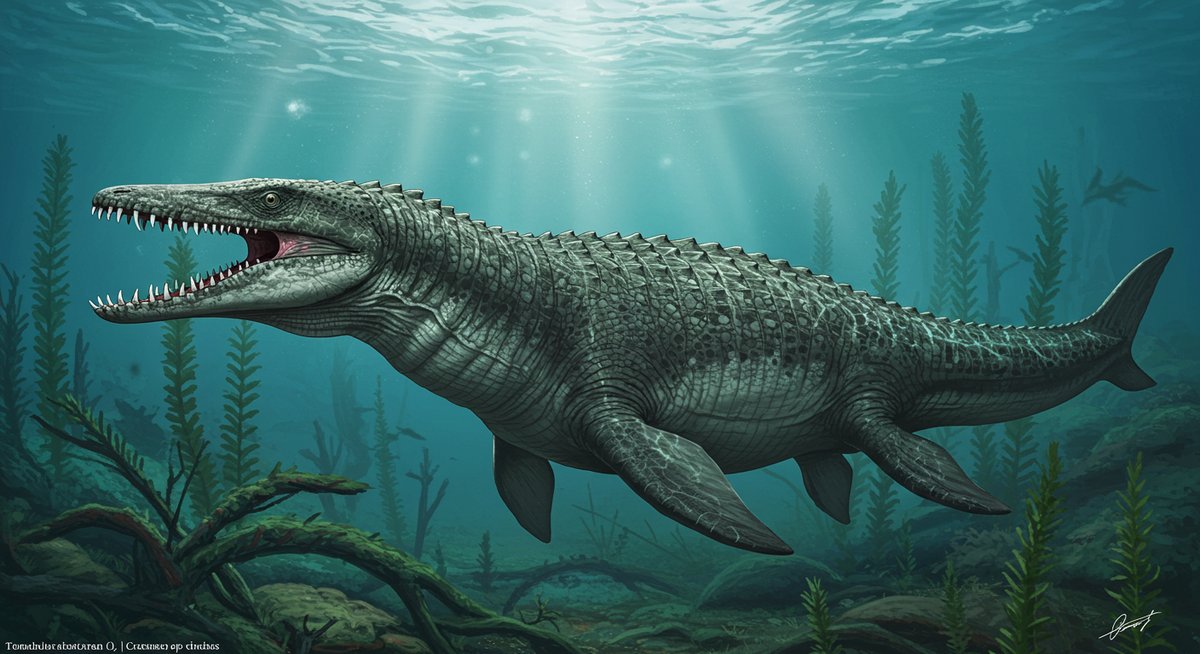

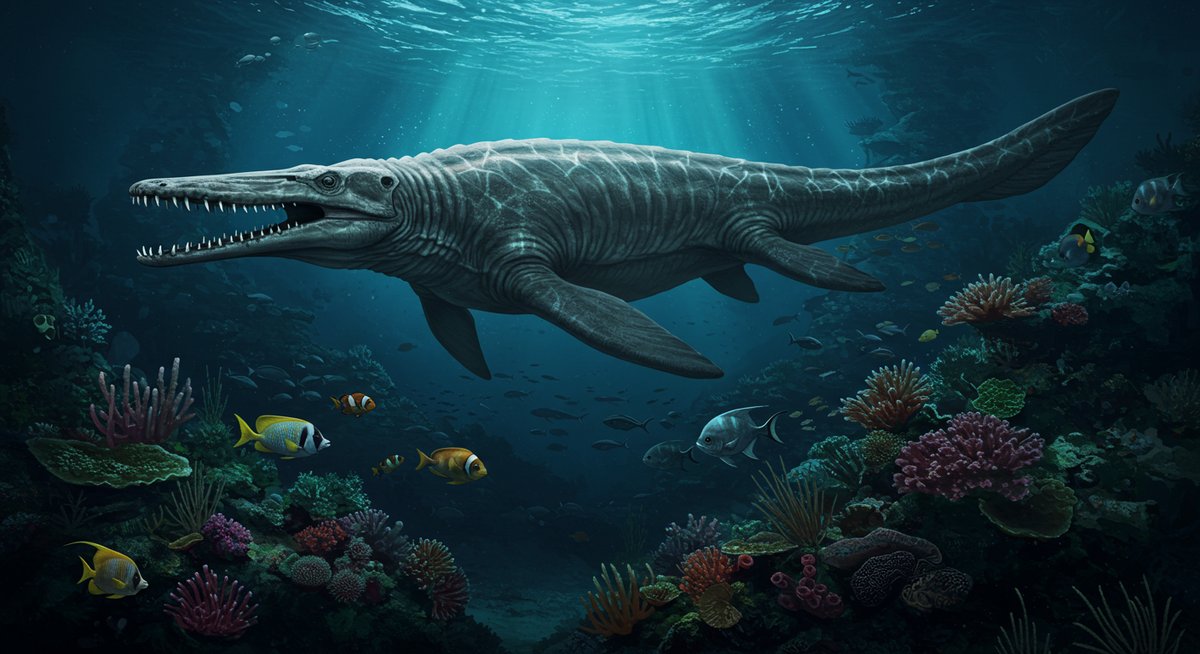

巨大な体と強力なあごの構造

モササウルスは、全長10メートルを超える個体もいたとされる大型海生爬虫類です。細長い胴体と、太く強い尾が特徴的で、海中を素早く泳ぐことに適した体型をしています。また、上下に大きく開くあごには鋭い歯が並び、硬い甲殻を持つ生物も噛み砕くことができました。

あごの構造は特に発達しており、獲物をしっかりと捕らえる力がありました。表に簡単な特徴をまとめます。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 体の大きさ | 最大で15メートル以上 |

| あごの力 | 非常に強い |

| 歯の形 | 鋭くてとがっている |

狩りの方法と食性に見る生態的な強さ

モササウルスは、海の中でも高い捕食者でした。その主な食べ物は魚類や、イカ、時には他の海生爬虫類も含まれていたと考えられています。鋭い歯と強力なあごを活かし、獲物に素早く襲いかかることができました。

また、泳ぐスピードも速く、尾びれを使って効率的に推進力を得ていました。このような生態から、モササウルスは当時の海で優れた捕食者として君臨していたことがうかがえます。食性の幅広さも、進化の過程で獲得した重要な特徴でした。

モササウルスの化石発見と分類の変遷

モササウルスの化石は、18世紀末にヨーロッパで初めて発見されました。その後、世界各地でさまざまな種類の化石が見つかり、学術的な研究が進みました。最初は恐竜と誤解されていましたが、現在は爬虫類の一種と分類されています。

分類の歴史を振り返ると、最初の発見から現在までに、研究が大きく進歩したことが分かります。標本の数も増え、骨格や歯の形状から複数の属や種に分けられるようになりました。こうした発見によって、モササウルスの生態や進化の道筋も明らかになってきています。

モササウルスは現代に子孫を残しているのか

今もモササウルスの子孫が生きているのでは、と考える人もいます。現生生物との関係や科学的な見解を探ってみましょう。

モササウルスと現生爬虫類との系統関係

モササウルスは、現代のどの動物と近い関係にあるのでしょうか。分類上、モササウルスは「有鱗目(ゆうりんもく)」に属し、トカゲやヘビの仲間とされています。しかし、現代のトカゲやヘビとは大きく姿が異なります。

進化の過程で、海での生活に適応するため多くの特徴が変化しました。現存する爬虫類の中で、モササウルスと直接つながる子孫は確認されていませんが、遠い親戚と考えられるグループがいることは分かっています。

子孫とされる生物の候補と科学的見解

一部では、ウミヘビや一部の大型トカゲがモササウルスの子孫ではないかと考えられることがあります。しかし、遺伝子レベルや化石の比較によって、直接的な子孫ではないことが明らかになっています。

科学的には、モササウルスの系統は白亜紀末の絶滅とともに途絶えたとされています。陸上や海中で生きている現代の爬虫類は、モササウルスとは別の進化の道を歩んできた生物です。したがって、現在生きている生物の中に、モササウルスの直接的な子孫はいないというのが一般的な見解です。

フィクションや都市伝説に見るモササウルスの影響

モササウルスは、映画や小説、都市伝説の中でたびたび取り上げられています。とくに人気映画シリーズで大きなモササウルスが登場する場面は、多くの人の印象に残っています。

また、未確認生物の伝説や古代生物が現代に甦るストーリーにもよく登場します。こうしたフィクションは、モササウルスの姿や生態を現実以上にダイナミックに表現することで、現代でもその存在が語り継がれるきっかけとなっています。

まとめ:モササウルスの謎と現代に残るロマン

モササウルスは、化石や伝説、フィクションなど様々な形で今も人々の想像力をかき立てています。絶滅の理由や生き残り説など、謎が多く残されています。

現代でも多くの研究や議論が続いており、モササウルスの存在は科学だけでなく、ロマンの対象として語り継がれています。過去の生物たちの物語を知ることで、今の自然や生命への興味もより深まるでしょう。