モササウルスの大きさや特徴を分かりやすく解説

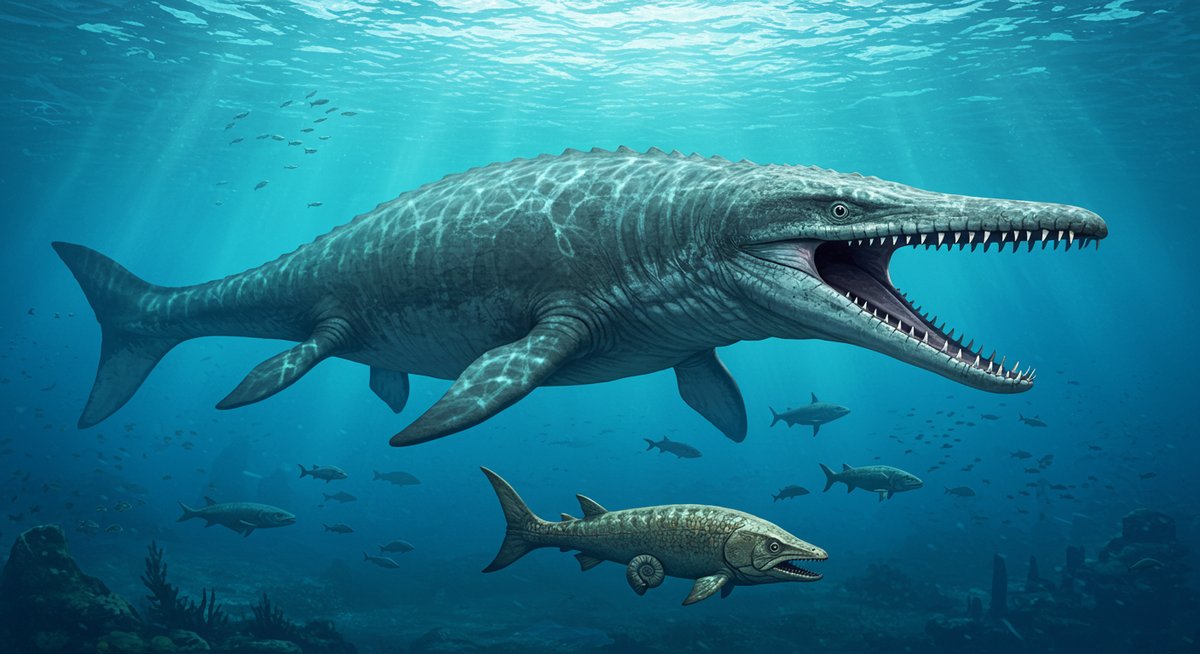

モササウルスは、白亜紀後期の海に生きていた大型のは虫類です。その迫力ある大きさや体の特徴について、具体的に見ていきましょう。

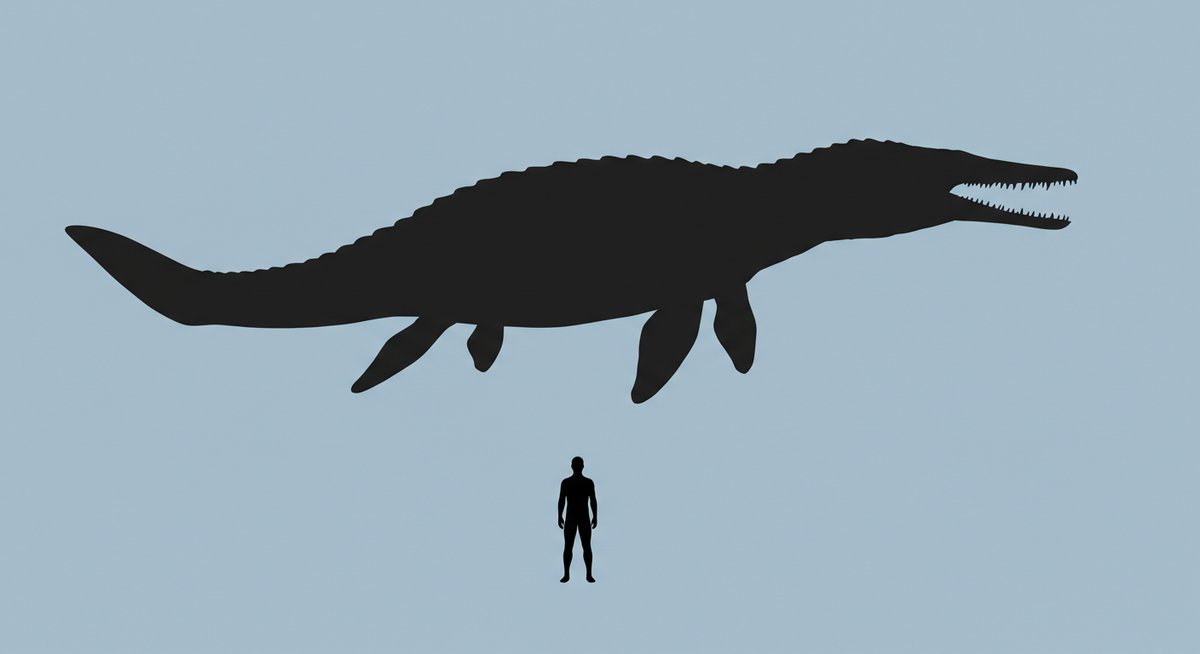

モササウルスの大きさを他の生物と比較

モササウルスの体長は、およそ13メートルほどに達していたとされています。これは現代の大型サメであるホオジロザメや、同じ時代の海にいた魚竜類と比べても非常に大きい部類に入ります。体重は軽く10トンを超えることもあり、海の中では堂々たる存在でした。

比較のため、主な生物の大きさを以下の表にまとめます。

| 生物名 | 体長(およそ) | 特徴 |

|---|---|---|

| モササウルス | 13メートル | 大型は虫類 |

| ホオジロザメ | 6メートル | 現代の大型サメ |

| シャチ | 8メートル | 現代の海洋哺乳類 |

特に、その大きな体は他の生物と比べても際立っています。巨大な口や筋肉質の体は、海の捕食者としての役割にふさわしいものでした。

モササウルスの体の特徴と進化のポイント

モササウルスは長い胴体と太く力強い尾を持ち、泳ぐために発達したヒレのような手足が特徴です。この体の形は、現代のイルカやサメに似ている部分もありますが、よりは虫類らしい骨格をしています。

進化の過程で、モササウルスは陸上のトカゲから水中生活へと適応していきました。手足がヒレ状になり、体全体が水中を効率的に進むための姿に変化しました。また、鼻孔の位置が頭の先端にあり、素早く息継ぎができるのも特徴の一つです。このような進化により、モササウルスは太古の海で生き残ることができました。

モササウルスの名前の意味と由来

モササウルスという名前は、発見された場所と生物の特徴に由来しています。最初の化石が発見されたのは、オランダのマース川沿いの地域でした。ラテン語で川を意味する「Mosa」と、トカゲを意味する「saurus」を組み合わせて「モササウルス」と名付けられました。

この名称は、発見当時の学者が「川のトカゲ」として命名したことに由来しています。その後、研究が進むにつれてモササウルスが実際には海に生息していたことが分かりましたが、名前はそのまま使われています。このように、発見地や当時の時代背景が名前にも反映されています。

モササウルスが生きていた時代と生息環境

モササウルスが生きていたのは白亜紀後期で、今とはまったく異なる海の環境でした。その時代背景や生息地について見ていきます。

白亜紀後期の海洋環境とモササウルスの適応

白亜紀後期の地球は、現在よりも温暖でした。海の水温も高く、多くの地域が浅い海に覆われていました。この時代は、多様な海洋生物が繁栄していた時期でもあります。

モササウルスは、この温暖で多様な海洋環境にうまく適応しました。前述のように体が流線型で、泳ぐのに適したヒレや大きな尾が発達していました。また、硬い殻を持った貝や海に住む他のは虫類とも共存していました。こうした環境で、モササウルスは海の上位に位置する生物となりました。

モササウルスが生息していた地域と分布

モササウルスの化石は、ヨーロッパだけでなく、北アメリカやアフリカ、南アメリカなど、さまざまな大陸で見つかっています。これは、当時の地球が現在とは異なる大陸配置だったことや、広い範囲で海が広がっていたことを意味します。

特に有名な発見地は次の通りです。

- オランダ(マース川周辺)

- アメリカ(カンザス州など)

- モロッコなど北アフリカ

このように、モササウルスは白亜紀後期の広大な海域で生息していたことが分かります。

モササウルスの化石発見の歴史

モササウルスの化石が初めて発見されたのは18世紀のオランダです。マース川沿いの石灰岩採掘場で、大きな頭骨が見つかりました。当初はその正体が分からず、さまざまな推測がなされましたが、後の研究で海に住んでいた巨大なは虫類であることが判明しました。

19世紀以降、世界各地でモササウルスやその仲間の化石が相次いで発見され、進化や生態についての理解が深まりました。こうした発見の積み重ねが、今日のモササウルス像につながっています。

モササウルスの生態と食性

太古の海でどのような生活を送り、どんなものを食べていたのか。モササウルスの生態や食性について見ていきます。

モササウルスは何を食べていたのか

モササウルスは肉食性で、当時の海に生息していた魚類やイカ、さらに他の小型のは虫類など、さまざまな生き物を食べていました。頑丈なあごと鋭い歯は、硬い甲羅や骨を持つ獲物も噛み砕くことができたと考えられています。

また、胃の内容物として当時の貝類やサメの骨が見つかった例もあり、食べ物の幅広さもうかがえます。状況に応じて、手に入る獲物を柔軟に選んでいたと考えられています。

モササウルスの狩りの方法と知性

モササウルスは泳ぎが得意で、素早く獲物に近づくことができました。流線型の体と太い尾により、短い距離で一気に加速して獲物を捕まえることができたと考えられています。

また、前方に位置した目で立体的にものを見る能力も持っていたため、距離感をつかみやすかったと推測されています。このことから、狩りの際には周囲の状況をよく見極め、効果的に獲物を捕らえていた可能性が高いです。知能そのものは現代の哺乳類ほど高くはなかったとされていますが、環境に適した行動ができていたことは確かです。

モササウルスの天敵や他の海洋生物との関係

モササウルスは海の上位に位置する生き物でしたが、完全に脅かす存在がいなかったわけではありません。たとえば、同じ時代の別の大型は虫類や、時には巨大なサメが、若い個体や弱った個体を狙うこともあったと考えられています。

また、モササウルス同士で縄張り争いをすることもあったでしょう。当時の海洋生物との関係は決して単純ではなく、時に捕食者であり、時に競争者という複雑なつながりがありました。生態系の中で、強さと生存戦略が必要だったことが分かります。

モササウルスの絶滅と現代への影響

モササウルスは白亜紀の終わりとともに姿を消しました。絶滅の理由やその後の影響について見ていきましょう。

モササウルスが絶滅した理由

モササウルスが絶滅した主な理由は、白亜紀末の大きな環境変化です。最も有名なのは巨大隕石の衝突で、これによって急激な気候変動と生態系の崩壊が引き起こされました。

この急激な変化により、多くの海洋生物が生き残れず、モササウルスもその例にもれませんでした。食物連鎖の崩壊や環境の変化が重なり、長く繁栄していた彼らも絶滅に追い込まれたとされています。

モササウルスの絶滅が海洋生態系に与えた影響

モササウルスのような大型捕食者が絶滅したことで、海の生態系は大きく変わりました。上位の捕食者がいなくなると、中型や小型の生物が増えるなど、食物連鎖に変化が現れます。

また、絶滅後には新しいグループの生物が台頭しました。代表的なのは哺乳類や鳥類の仲間です。こうした変化は、現代の海洋生態系が形作られる大きなきっかけになりました。

モササウルスの化石から分かる現代の学び

モササウルスの化石は、現代の生物学や地球の歴史を知る上で大切な資料となっています。骨の形や歯の構造からは、過去の生態系や食性、進化の過程など多くのことが分かります。

また、環境変化によって絶滅した経緯からは、現代の生物多様性や環境問題について考える手がかりも得られます。過去の大型生物の姿を知ることで、地球の変化や生物の適応について学べるのです。

まとめ:モササウルスが示す太古の海の壮大な物語

モササウルスは、太古の海を象徴する大型のは虫類として、現代の私たちにも多くのことを教えてくれます。その進化や絶滅の歴史は、地球の変化と生物の適応力を考える上で非常に重要です。

彼らの化石を通じて、今後も過去の出来事や自然の仕組みについて学び続けることができるでしょう。モササウルスの物語は、地球の長い歴史と生物の営みを知るきっかけとなります。