モササウルスの呼吸方法と水中生活の特徴

太古の海を支配していたモササウルスは、現代人にも人気のある大型海生爬虫類です。その呼吸方法や水中生活の特徴を見ていきましょう。

モササウルスはどのように呼吸していたか

モササウルスは魚のようにエラで呼吸していたわけではなく、人間と同じく肺で呼吸していました。水中で生活していても、酸素を取り込むためには定期的に水面まで浮上して空気を吸う必要があったのです。

そのため、長時間潜水が得意でしたが、ずっと水中にいることはできませんでした。鼻の穴は頭の先にあったと考えられており、これによって浮上した際、頭を大きく水面から出さなくても呼吸ができる構造になっていました。呼吸のたびに体力を消耗しない工夫が見られる点も特徴的です。

肺呼吸と水中での生活の両立

肺呼吸を持ちながら水中で生きるには、特別な適応が求められました。モササウルスは、息を止めて潜る時間が長く、効率よく酸素を体内に取り込むための肺の構造を持っていたと推測されています。

また、浮上の頻度を減らすために、活動の合間には休息をとり、エネルギー消費を抑える行動も行っていました。現代のクジラやイルカと同じように、呼吸のタイミングを調整する能力が発達していたと考えられています。水中での高速な動きと肺呼吸の両立は、まさに進化の成果といえるでしょう。

モササウルスと現代の海洋生物との呼吸の違い

モササウルスの呼吸方法は、現代の海洋哺乳類と似ている部分もありますが、異なる点も多くあります。たとえば、クジラやイルカも肺で呼吸しますが、彼らは胎生であり、体温を一定に保つ哺乳類です。一方で、モササウルスは卵生または卵胎生で、変温動物だったと考えられています。

また、魚類やサメのようにエラで呼吸する生き物とは根本的に違います。呼吸のしくみの違いを簡単にまとめると、以下のようになります。

| 生物の種類 | 呼吸方法 | 水中での生活 |

|---|---|---|

| モササウルス | 肺呼吸 | 定期的に浮上必要 |

| クジラ・イルカ | 肺呼吸 | 定期的に浮上必要 |

| 魚・サメ | エラ呼吸 | 常に水中生活 |

モササウルスの体の特徴と進化の歴史

モササウルスの体のつくりや進化の過程を知ることで、どのようにして海の環境に適応したのかがよくわかります。

骨格や体の構造の特徴

モササウルスは流線型の体をもち、海の中を素早く移動できる体型が特徴的です。前肢と後肢はヒレ状になっていて、泳ぐことに特化していました。

骨の構造を見ると、陸上の爬虫類と比べて手足の骨が短く、幅広くなっており、推進力を生み出しやすい形です。また、尾の先端は長く平たい形をしていて、これを使って左右に体をうねらせながら泳ぎました。歯は鋭く、強い顎も大きな特徴です。これらの特徴が合わさり、効率的に獲物を捕らえることができました。

モササウルスの進化と他の海棲爬虫類との関係

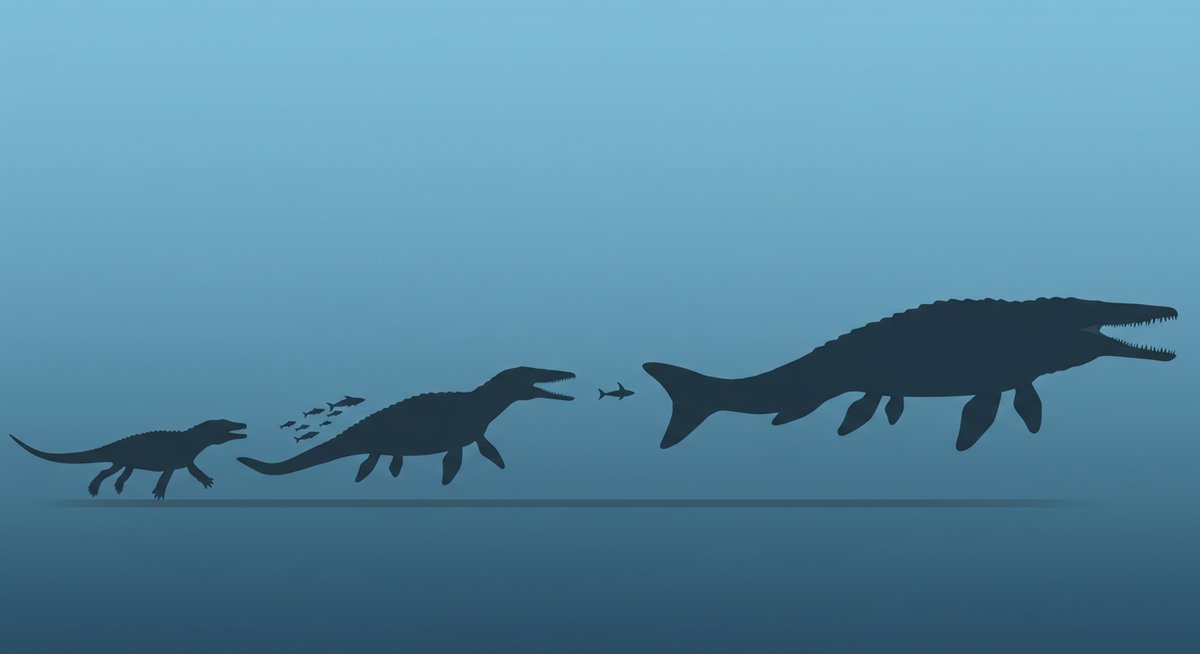

モササウルスはもともと陸上で暮らしていた爬虫類の仲間から進化してきました。やがて水中生活に適応し、現在知られているような姿になったのです。

同じ時代の海には、ほかにも首長竜や魚竜といった大型の海棲爬虫類が生息していました。これらと比べると、モササウルスは体や骨格の構造、狩りの方法が異なります。たとえば、首長竜は長い首で小魚を狙うのが得意でしたが、モササウルスは力強い顎と鋭い歯で大きな獲物を捕らえるのが特徴的でした。

古代の海洋環境とモササウルスの適応

白亜紀の海は温暖で、多種多様な生物が存在していました。モササウルスはその中で生き抜くため、捕食者としての能力を高めていきました。

海の中で効率よく泳ぐための体型や、さまざまな獲物に対応できる歯の構造など、環境に合わせて進化した点が多く見られます。また、広い海域を移動できる能力もそなえており、獲物が減った場所から別の地域へと移動する柔軟な適応力も持っていました。このように、変化し続ける海の環境にうまく対応することで、モササウルスは長い間、海の中で繁栄を続けてきたのです。

モササウルスの生態と食性

モササウルスがどのような生態をもち、海の中で何を食べていたのか、その役割や狩りの方法を詳しく見てみましょう。

海洋の捕食者としての役割

モササウルスは海の中で上位の捕食者として生態系のバランスを保つ重要な役割を担っていました。主に魚や他の小型海棲爬虫類、時には自分と同じくらいの大きさの生物まで獲物にしていました。

このような強い捕食者がいることで、海の生態系は一定の秩序が保たれました。獲物となる生物の数が増えすぎることを防いだり、弱った個体を狙うことで、健康な個体が生き残りやすい環境が作られていました。

主な獲物と狩りの方法

モササウルスが食べていた主な獲物は、魚類、イカやタコなどの軟体動物、小型の海棲爬虫類などでした。また、運がよければ、海鳥やカメなどの生き物を捕まえることもありました。

狩りの方法としては、鋭い歯と顎を使って一気に獲物を捕まえ、丸のみすることが多かったようです。泳ぐスピードと持久力を活かし、素早く獲物に近づいて仕留めていました。ときには他の捕食者とエサを奪い合う場面もあったでしょう。主な獲物をまとめると、次の通りです。

| 獲物の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 魚類 | 数が多く主食 |

| 軟体動物 | 食べやすい |

| 他の爬虫類 | 大きな個体も対象 |

モササウルスの生息域と分布

モササウルスの化石は、世界各地の白亜紀後期の地層から見つかっています。現在のヨーロッパ、北アメリカ、アフリカなどの海で広く生息していました。

特定の地域にとどまらず、広い範囲を移動していたと考えられています。これは、食料を求めて季節ごとに移動する能力があったためです。さまざまな地域で発見される化石からも、モササウルスが当時の海洋で広く活躍していたことが分かります。

モササウルスの絶滅と現代への影響

モササウルスがなぜ絶滅したのか、その歴史や発見、そして現代に残した影響についてまとめます。

絶滅した理由とその背景

モササウルスは白亜紀の終わりごろ、恐竜と同じ時期に絶滅しました。その主な理由は、地球規模の環境変化にありました。

たとえば巨大隕石の衝突による気候の急激な変化、食糧不足、海の温度や塩分の変化などが挙げられます。これらの要因が重なり、モササウルスだけでなく多くの大型生物が絶滅することとなりました。

モササウルス研究の歴史と発見

モササウルスの存在が初めて世に知られたのは18世紀末のオランダでの化石発見がきっかけです。この発見が恐竜や古生物学の発展につながったとも言われています。

その後も世界中でさまざまな種類のモササウルス化石が見つかり、研究が進められてきました。発見当初は巨大なワニではないかと考えられていましたが、現在では独自の進化を遂げた海生爬虫類として分類されています。

モササウルスが現代の生物学に与えた影響

モササウルスの研究は、現代の生物学や進化の理解にも大きな役割を果たしています。たとえば、陸上動物が水中環境にどのように適応したのかを知る手がかりになります。

また、絶滅した生物から現在の動物たちがどのように発展してきたのかを考察するうえでも、モササウルスの存在は重要です。進化のプロセスや環境変化への適応、絶滅のメカニズムなど、現代の多くの研究テーマに影響を与えています。

まとめ:モササウルスの呼吸と生態から読み解く海の覇者の実像

モササウルスは肺で呼吸しながらも水中生活に適応し、独自の進化を遂げた海生爬虫類です。その体の特徴や生態、進化の歴史を知ることで、太古の海のダイナミックな世界をより深く知ることができます。

絶滅を迎えた理由や現代に残した影響までを含めて学ぶことで、生命の多様性や進化の奥深さを実感できるでしょう。モササウルスを通じて、過去から現在への生命のつながりについても考えてみてはいかがでしょうか。