海の恐竜とは何か特徴と生態をわかりやすく解説

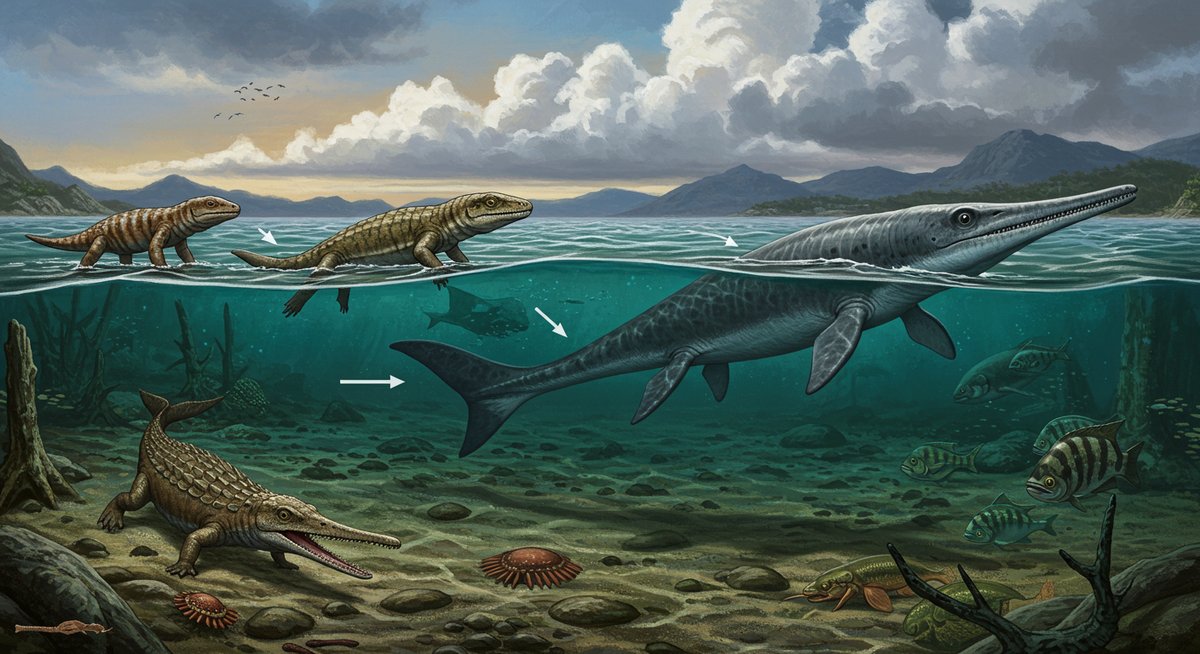

海の恐竜と呼ばれる生き物は、実は「恐竜」ではなく、恐竜と同じ時代に海にすんでいた大型の爬虫類です。彼らの体や生き方にはさまざまな特徴があり、今も多くの人に愛されています。

代表的な海の恐竜とその見た目

代表的な海の恐竜といえば、モササウルス、プレシオサウルス、イクチオサウルスなどがよく知られています。これらはそれぞれ異なる姿と特徴を持っていました。

たとえば、モササウルスはワニのような体型で、大きなあごと鋭い歯が特徴です。プレシオサウルスは長い首と小さな頭、短く幅広いひれを持ち、まるで水中を優雅に泳ぐアザラシのようでした。イクチオサウルスは魚に似た流線型の体を持ち、背びれや尾びれも発達していました。下表で代表的な3種の外見をまとめています。

| 名称 | 主な特徴 | 体の形 |

|---|---|---|

| モササウルス | 大きなあごと鋭い歯 | ワニに似ている |

| プレシオサウルス | 長い首・小さな頭 | アザラシ型 |

| イクチオサウルス | 流線型の体・ひれ | 魚に似ている |

海の恐竜が生きていた時代と環境

海の恐竜と呼ばれる生き物が生きていたのは、主に中生代と呼ばれる時代です。中生代はおよそ2億5千万年前から6600万年前にあたり、恐竜が陸を支配していた時代に重なります。

当時の地球は今よりも温暖で、海も広く浅い場所が多くありました。浅い海は海の恐竜たちにとって、獲物を見つけたり隠れたりするのに適した場所でした。また、当時は魚やイカの仲間なども豊富に生息しており、それらを主なエサとしていました。このような豊かな環境が、さまざまな海の恐竜たちの進化を促しました。

恐竜と海棲爬虫類の違い

実は、海の恐竜と呼ばれている生き物の多くは「海棲爬虫類」というグループで、陸上の恐竜とは異なる種類です。恐竜は陸地で生活し、足の骨の作りや歩き方に特徴がありますが、海棲爬虫類は水中生活に特化した体の仕組みを持っています。

たとえば、プレシオサウルスやイクチオサウルスはひれ状の手足や流線型の体を持ち、泳ぐのに適した構造でした。一方、陸上の恐竜はしっかりした脚で歩き回っていました。また、呼吸方法や卵の産み方も異なります。このように、見た目が似ているようでも、恐竜と海棲爬虫類には大きな違いがあるのです。

有名な海の恐竜たち種類と特徴

海の恐竜にはさまざまな種類がありますが、特に有名なものには個性的な進化や生態が見られます。ここでは、人気の高い3種の特徴を詳しくご紹介します。

モササウルスの特徴と生態

モササウルスは白亜紀後期の海に生息していた大型の海生爬虫類です。体長は10メートルを超えることも珍しくなく、当時の海では最大級の生物でした。その姿はワニやオオトカゲに似ており、がっしりとした体と強力な尾ひれで素早く泳ぐことができました。

また、モササウルスは大きく開く口と鋭い歯を持ち、魚や他の海生爬虫類を捕食していました。現代のサメのように海の頂点に立つ捕食者として、さまざまな生き物と競い合いながら生き抜いていました。

プレシオサウルスの体型と泳ぎ方

プレシオサウルスは、長い首と小さな頭、がっしりとした胴体が特徴の海棲爬虫類です。体長は3〜5メートルほどで、首だけで体の半分近くを占めているものもいました。

泳ぎ方にも特徴があり、4本のひれ状の手足を上下に動かして進む「水中飛行」のようなスタイルでした。この泳ぎ方は、現代のウミガメの動きとよく似ています。長い首を使って、水中の獲物をつかまえるのに便利だったと考えられています。

イクチオサウルスの進化の歴史

イクチオサウルスは、見た目が魚やイルカにそっくりですが、実際は爬虫類です。三畳紀後期からジュラ紀にかけて生息し、体長は2〜3メートルほどでした。イクチオサウルスは、水中生活に特化した体型へと進化し、流線型の体と大きなひれ、そして背びれや尾びれを持っていました。

進化の過程では、陸上での生活から次第に海に適応していきました。泳ぎが得意になり、魚やイカなどの素早い獲物を追いかけて捕食するようになりました。イクチオサウルスのような生物の登場は、海の生態系に大きな変化をもたらしました。

海の恐竜の食性と捕食スタイル

海の恐竜たちはどのようなものを食べ、どのようにして獲物をとらえていたのでしょうか。ここでは、彼らの食性や狩りの方法の違いについて解説します。

海の恐竜が食べていた主なエサ

海の恐竜たちは、その体の大きさや口の形によって食べるものが異なりました。ほとんどの種は魚を主食としていましたが、ウミガメやイカの仲間、小型の海棲爬虫類などを食べていた種類もいます。

代表的な海の恐竜とエサの例を簡単にまとめます。

| 種類 | 主なエサ |

|---|---|

| モササウルス | 魚、イカ、小型爬虫類 |

| プレシオサウルス | 魚、イカ |

| イクチオサウルス | 小魚、イカ |

このように、当時の海にはいろいろなサイズや種類のエサが豊富に存在していたことが分かります。

狩りや捕食の方法の違い

海の恐竜たちは、それぞれ異なる方法で獲物を捕まえていました。たとえば、モササウルスは強力なあごと歯を使って獲物をしっかりかみ砕き、素早く仕留めていました。また、大きな体を生かして力強く泳ぎ、逃げる獲物を追い詰めていたと考えられます。

プレシオサウルスは長い首を使って、岩陰や海藻に隠れている小魚やイカを器用につかまえていました。イクチオサウルスは、流線型の体を活かしてすばやく泳ぎ、群れで獲物を追い込むこともあったようです。こうした違いは、それぞれの生態や住んでいた環境に由来しています。

天敵や生存競争の実態

海の恐竜たちは、捕食者であると同時に他の大型生物との生存競争にさらされていました。モササウルスのような大型種も、時には他のモササウルスや同時代のサメ類と争うことがありました。

また、小型の海棲爬虫類は、モササウルスや大きなサメ、あるいは同じ海棲爬虫類から狙われることもありました。食べ物をめぐる競争や、敵から逃れる工夫が、それぞれの体の進化や行動の違いにつながっていったのです。

海の恐竜から学ぶ進化と絶滅の理由

海の恐竜たちはなぜ進化し、そしてなぜ絶滅したのでしょうか。その理由や現代に残る影響について考えてみましょう。

海の恐竜が進化した背景

海の恐竜たちは、もともと陸上で生活していた爬虫類が徐々に海に適応していったと考えられています。陸上では食べ物や生息場所が限られていたため、新しい環境を求めて海に進出したグループが進化を遂げました。

海での暮らしは、泳ぎや呼吸、エサのとり方など、さまざまな変化を必要としました。ひれ状の手足や流線型の体は、こうした環境に合わせて発達したものです。この進化の過程をたどることで、生き物が変化にどう適応してきたのかが分かります。

絶滅の原因とその影響

海の恐竜たちは、約6600万年前に起こった大きな環境変化で絶滅しました。大きな隕石の衝突や火山活動などによる気候の急激な変化が、海の生態系にも深刻な影響を与えたと考えられています。

この絶滅によって、それまで海の頂点にいた生物たちが消え、現代のサメや大型魚類、クジラなどが新たな主役となっていきました。絶滅は悲しい出来事ですが、その後の生態系の変化にも大きくつながっています。

現代に残る海の生物とのつながり

海の恐竜たちが絶滅した後も、彼らの特徴を受け継いだ生物が現代の海に生きています。たとえば、イルカやクジラは、陸上の哺乳類から海に進出した例で、流線型の体や泳ぎ方など、海の恐竜と似た特徴があります。

また、ウミガメやサメも、遠い昔の海生爬虫類と同じような生活スタイルを持っています。現代の生き物を観察することで、進化の歴史や生き残りの知恵を学ぶことができます。

まとめ:海の恐竜の魅力と現代へのメッセージ

海の恐竜たちは、その不思議な姿や多様な生態で多くの人を魅了し続けています。彼らの歴史や進化を知ることで、自然界の仕組みや命のつながりの大切さに気付かされます。

絶滅した生き物たちの物語は、今を生きる私たちにも大切な教訓を残しています。変化に適応し、多様な生き方を選ぶことの大切さや、自然と共に生きる知恵を、未来に伝えていきたいものです。