マメンチサウルスの基本情報と特徴を分かりやすく解説

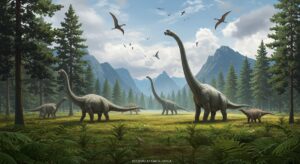

マメンチサウルスは長い首で知られる大型の草食恐竜です。生息時代や特徴など、まずは基本的な情報から分かりやすく説明します。

マメンチサウルスの生息時代と発見された場所

マメンチサウルスはおよそ1億6千万年前、ジュラ紀後期に地球上で生きていました。当時は、恐竜が多様化した時代であり、マメンチサウルスもその一員として大陸を歩いていました。

化石の発見地として最も有名なのは中国の四川省です。1972年に初めて発見されて以来、主に中国西部や周辺地域でいくつかの化石が報告されています。中国の豊富な恐竜発掘地の中でも、特にマメンチサウルスの化石は保存状態の良いものが見つかっている点が特長です。

首が非常に長い恐竜として注目される理由

マメンチサウルスが注目される最大の理由は、その非常に長い首です。この首の長さは全長の半分近くを占めることもあり、他の恐竜と比べても際立っています。

首が長いことで、高い木の葉や枝など、地上にいる他の草食恐竜が届かない場所の植物を食べることができました。この特徴のおかげで、食べ物の競争がゆるやかになり、共存しやすかったと考えられています。長い首の骨が一本一本つながっている様子は、化石からもはっきりと確認できます。

マメンチサウルスの体の大きさや形の特徴

マメンチサウルスは全長20メートル前後と、現代の大型動物と比べても圧倒的な大きさを誇りました。特に頭から尾の先までがしなやかに伸びているのが特徴です。

体のつくりは、分厚い胴体と太い四本脚、そして細長い尾が目立ちます。首の長さばかりが注目されがちですが、胴体には大きな肺や胃が収まっていて、たくさんの植物を効率よく消化できたと考えられています。体重は推定で15トン以上にもなり、一頭の存在感は圧倒的だったでしょう。

マメンチサウルスの進化と分類学的な位置付け

マメンチサウルスは恐竜の中でも竜脚類というグループに属しています。ここでは、分類や進化の流れ、他の恐竜との違いについて見ていきます。

どのようなグループの恐竜に分類されるか

マメンチサウルスは、竜脚類(りゅうきゃくるい)と呼ばれる草食恐竜の仲間です。竜脚類は長い首と尾、四本の柱のような脚を持つ大型恐竜グループで、世界中で多くの化石が見つかっています。

竜脚類はサウロポッド類とも呼ばれ、代表的なものにはアパトサウルスやブラキオサウルスなどがいます。マメンチサウルスはその中でも、特に首が長い種類として区別されます。この特徴から、独自の進化を遂げたグループであることが分かります。

他の竜脚類との違いや共通点

竜脚類には多くの種類が存在しますが、マメンチサウルスはいくつかの点で特徴的です。特に首の骨の数が多いことや、その長さが際立っています。

■マメンチサウルスと他の竜脚類の比較(例)

| 恐竜名 | 首の長さ | 首の骨の数 |

|---|---|---|

| マメンチサウルス | 非常に長い | 19本程度 |

| アパトサウルス | 比較的短い | 15本前後 |

| ブラキオサウルス | 中程度~やや長い | 13本前後 |

また、共通点としては、いずれも草食で大型、太い脚と長い尾を持つことが挙げられます。ただし、首の動かし方や食べられる植物の高さなどに違いがあったと考えられています。

マメンチサウルスの種とそのバリエーション

マメンチサウルスにはいくつかの種が知られています。最初に発見された「マメンチサウルス・ホッチェンシス」をはじめ、後にいくつかの新しい種も見つかりました。

これらの種ごとに首の長さや体の大きさ、骨の形状などに違いが見られます。ただし、どの種も首が非常に長いという基本的な特徴は共通しています。それぞれの種は発見場所や時代の違いによって細かく分けられ、今後の研究で新たなバリエーションが見つかる可能性もあります。

マメンチサウルスの発掘史と研究の歩み

マメンチサウルスの化石がどのように発見され、どのように研究されてきたのかを紹介します。発掘のエピソードや最新の研究動向にも触れていきます。

最初の化石発見とそのエピソード

マメンチサウルスの化石が初めて発見されたのは1972年、中国四川省の建設現場でした。労働者たちがダム工事中に地中から大きな骨を見つけたことがきっかけです。

この発見は中国国内で大きな話題となり、すぐに専門の研究者チームが調査を開始しました。首の骨が連なって出土したことから、当時の研究者たちも驚きを隠せなかったと言われています。この発見がきっかけで、周辺地域でも恐竜化石の調査が盛んになりました。

主要な標本と化石が発見された地域

主なマメンチサウルスの化石は中国の四川省や雲南省などで見つかっています。これらの地域は、恐竜時代の地層が厚く残っていることで知られています。

特に四川省で見つかった標本は、首から尾までほぼ全身の骨格が揃っているため、全体像を復元するうえで非常に重要な資料となりました。雲南省など他の地域で見つかった化石も、種の違いや成長段階を調べるための貴重な手がかりとなっています。

最新の研究から分かってきた新事実

近年の研究によって、マメンチサウルスの首の構造や生態について新たな事実が明らかになってきました。たとえば、首の骨の内部にはたくさんの空洞があり、体重を軽くする工夫があったことが分かっています。

また、3D技術を用いた復元や、コンピュータによる動きのシミュレーションから、首の可動範囲や姿勢についても新しい説が登場しています。これらの研究成果は、今後さらにマメンチサウルスの生活の様子を詳しく理解するうえで役立つと考えられます。

マメンチサウルスの生態と生活していた環境

マメンチサウルスはどのような食べ物を食べ、どんな環境で暮らしていたのか、また他の恐竜との関係についても詳しく見ていきます。

食性や食べていた植物の種類

マメンチサウルスは草食性で、主に背の高い植物を食べていたと考えられています。長い首を活かして、高い木の葉や枝に届くことができました。

当時の環境にはシダ植物や針葉樹(まつやすぎなど)が多く、それらが主な食料だったと考えられます。首を上下左右に動かして広範囲の植物を食べることで、効率よく栄養を取っていたのでしょう。歯は大きくはなく、柔らかい葉や枝をむしり取るのに適した形をしていました。

ジュラ紀の環境とマメンチサウルスの適応

マメンチサウルスが生きていたジュラ紀後期の中国は、温暖で湿った気候が広がっていました。川や湖が点在し、シダや針葉樹の森が広がる環境でした。

このような場所では、食べ物となる植物が豊富に生い茂っていました。マメンチサウルスはその長い首で、他の恐竜が届かない場所の植物を食べることで生き残りやすかったと考えられています。大きな体と太い脚は、ぬかるんだ地面でも安定して歩くことを可能にしていました。

捕食者や他の恐竜との関係性

マメンチサウルスは体が大きくて厚い皮膚を持っていたため、成長した個体は肉食恐竜に狙われることが少なかったと考えられています。しかし、小さな子どもや弱った個体は、当時の肉食恐竜に襲われる危険がありました。

同じ地域には、アロサウルスなどの肉食恐竜や、他の大型草食恐竜が一緒に生きていました。マメンチサウルスは長い首を活かし、他の草食恐竜と食べ物の取り合いを避けて共存していたと考えられています。お互いに異なる高さの植物を食べることで、自然のバランスが保たれていたのでしょう。

まとめ:マメンチサウルスの魅力と今後の研究への期待

マメンチサウルスは、その圧倒的な長い首と大きな体で多くの人を惹きつけてきました。発掘や研究を通じて、進化や生態について多くのことが分かってきています。

近年では新しい研究手法によって、さらに多くの疑問が解き明かされつつあります。今後も発見や研究が進むことで、マメンチサウルスの生態や進化の秘密がさらに明らかになることが期待されています。