生きた化石とは何かその定義と特徴

生きた化石とは、はるか昔の姿をほとんど変えずに現代まで生き残っている生物のことを指します。この概念は、恐竜や絶滅動物とは異なるユニークな存在です。

生きた化石と呼ばれる理由と歴史的背景

生きた化石と呼ばれる生物は、古い時代からほとんど姿を変えずに現在も生きていることが特徴です。この名称の由来は、19世紀の自然科学者チャールズ・ダーウィンによるものです。彼は、シーラカンスのように長い進化の歴史を持ち、なおかつ現代でも発見される生き物に「生きた化石」という表現を用いました。

これらの生物は、化石としてしか存在しないと思われていた形態のまま現在も生息しています。その発見は、進化や地球の歴史を考える上で大きな驚きと関心を呼びました。特に、19世紀から20世紀にかけての発見は、科学の世界に大きな影響を与えています。

生きた化石の進化と生存戦略

生きた化石の多くは、周囲の環境がほとんど変わらない場所に住んでいるため、姿や構造を大きく変える必要がありませんでした。このような生物は「環境適応型」と呼ばれることもあり、進化が非常にゆっくりと進む傾向があります。

また、生きた化石は、捕食者が少ない、競争相手がいない、安定した環境が維持されているといった状況に適応しています。その結果、長期間にわたりほとんど変わらずに生存できました。現代の科学調査でも、こうした生存戦略は生物がどのようにして生き残るかを考えるヒントになっています。

現代まで生き残った生物に共通する特徴

生きた化石と呼ばれる生物にはいくつかの共通した特徴があります。まず、生活環境が特殊で安定していることがあげられます。たとえば、深海や孤立した島、湿地などです。

また、外敵が少なく、食物連鎖の中で独自の位置を占めている場合が多いです。さらに、繁殖方法や成長の仕組みが単純であったり、変化が少ないことも特徴です。これらの共通点から、生きた化石は他の生物と比べて環境に大きく左右されない生命力を持っているといえます。

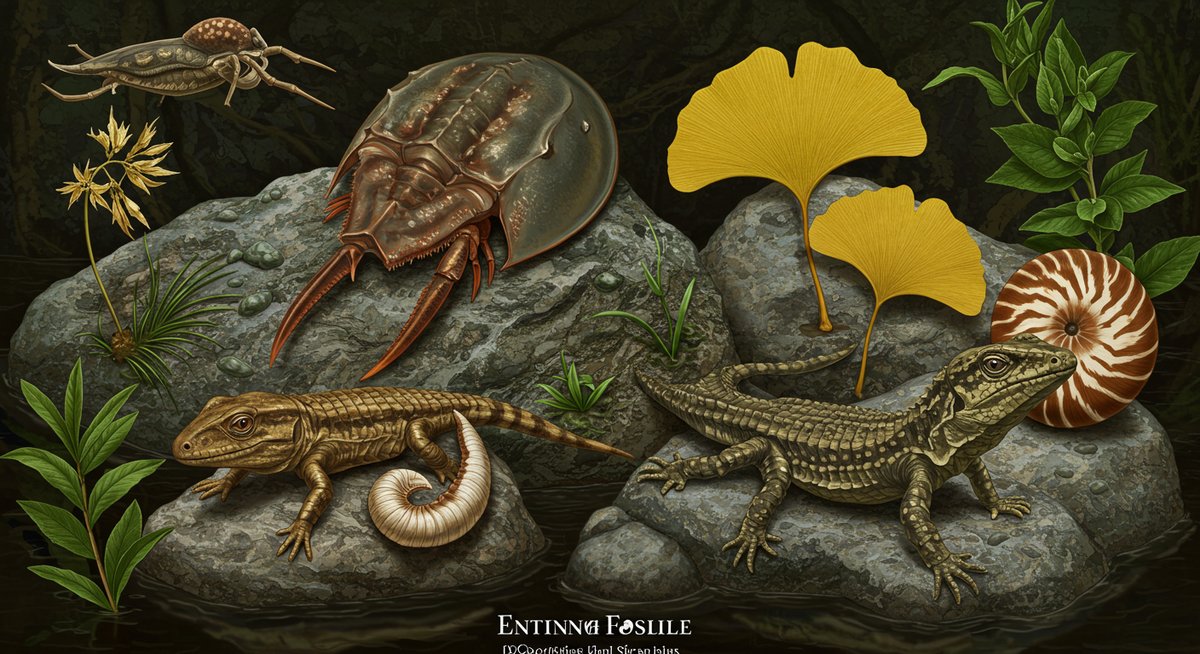

生きた化石一覧で知る代表的な生物

生きた化石と呼ばれる生物には、動物と植物の両方で興味深い種が多く存在します。ここでは代表的な種類や特徴について紹介します。

動物界の生きた化石主要種

動物界の生きた化石には、現代まで姿をほとんど変えずに生息している種がいくつかあります。代表的なものは以下の通りです。

・シーラカンス:およそ4億年前から形を変えず、深海で発見されました。絶滅したと考えられていましたが、20世紀に生きた個体が見つかりました。

・カブトガニ:3億年以上前とほぼ同じ姿を維持し、浅い海に生息しています。殻の形が特徴的です。

・オウムガイ:巻貝の殻を持ち、古代から変わらぬ姿で生きています。海底の岩場に生息しています。

これらの動物は、他の生物が進化する中で、変化の少ない場所にとどまることで長い間生き延びてきました。動物界の生きた化石は、進化の多様性や環境適応力について多くのことを教えてくれます。

植物に見られる生きた化石の例

植物にも生きた化石と呼ばれるものがあります。有名な種をいくつか挙げます。

・イチョウ:見た目や葉の形が恐竜時代とほとんど変わらず、都市部でもよく見られます。

・ソテツ:日本や世界各地の暖かい地域に分布し、古代的な形態を保っています。

・メタセコイア:かつては絶滅したと考えられていましたが、中国で現存が確認されました。

これらの植物は厳しい環境に強く、成長がゆっくりである点も共通しています。人々の身近に存在することも多く、自然の変化や歴史を肌で感じることができる存在です。

世界各地で発見される生きた化石の分布

生きた化石は世界中の様々な場所で発見されていますが、その多くは限られた地域に生息しています。主な分布は以下の通りです。

| 生物名 | 地域 | 特徴 |

|---|---|---|

| シーラカンス | インド洋・インドネシア | 深海に生息 |

| カブトガニ | 東アジア・北米沿岸 | 浅い海の干潟 |

| イチョウ | 中国・日本ほか | 都市・山地にも |

このように、特定の環境や気候条件が生きた化石の生息には重要です。また、環境の変化が少ない場所ほど生きた化石が見つかる傾向があります。

生きた化石が生息する環境とその保全

生きた化石の多くは特殊な環境に生息しており、環境の変化がその存続に大きな影響を与えます。そのため、保全や多様性の維持には特別な配慮が必要です。

生きた化石が好む自然環境の特徴

生きた化石が好む自然環境にはいくつかの共通点があります。まず、外部からの影響が少なく、安定した気候や水質が保たれている点です。たとえば、深海や孤立した湖、古代から変わらない森などが挙げられます。

また、こうした環境は人間の生活圏から離れていることも多く、自然のバランスが崩れにくいです。そのため生きた化石は、干渉の少ない場所で長い年月をかけて生き延びてきました。

生息環境の変化と絶滅リスク

近年、人間による環境破壊や気候変動が生きた化石の生息地に大きな影響を与えています。たとえば、海の埋め立てや森林伐採、水質悪化などは、生きた化石にとって重大な脅威です。

また、外来種の流入や乱獲も絶滅リスクを高めます。このため、これらの生物が今後も生き残るためには、それぞれの生息地を守る活動が不可欠となっています。

保全活動と生物多様性の重要性

生きた化石の保全活動は、環境全体のバランスを守る意味でも重要です。保全には、生息地の保護、繁殖プログラム、環境教育などさまざまな取り組みがあります。

生物多様性が保たれることで、生きた化石だけでなく、他の生物の生存にも好影響を与えることが期待されます。地域住民や研究者、行政などが協力し、持続的な保全活動を続けることが求められています。

生きた化石の研究が明かす進化の謎

生きた化石の研究は、生命や進化に関する新しい発見につながることが多く、科学的にも大きな意味を持っています。その最新の成果や今後の展望について見ていきます。

遺伝子解析から判明した進化の過程

近年の科学技術の進歩により、生きた化石の遺伝子を詳しく調べることができるようになりました。これによって、進化のスピードや過程、他の生物との関係などが明らかになってきています。

たとえば、シーラカンスの遺伝子解析では、他の魚類や両生類との違いが詳細にわかるようになりました。これにより、進化の過程でどのような変化が起きたのか、どの部分が大きく変わらなかったのかを理解する手がかりが得られています。

生きた化石が持つ科学的価値

生きた化石は、長い進化の歴史をほとんど変わらずに生き抜いてきたため、現代の生物と古代生物をつなぐ貴重な存在です。そのため、分類学や進化学、環境学など多くの分野で重要な研究対象となっています。

また、生きた化石の研究を通じて、環境変化に対する生物の適応や生存戦略についての知見も深まっています。これは、現代の生態系や生物多様性の維持にも役立つ知識です。

未来に向けた生きた化石研究の展望

今後の研究では、さらに詳細な遺伝子解析や生態調査が進むと考えられています。それにより、生きた化石の進化だけでなく、地球環境の変化が生物に与える影響もより詳しく理解できるようになるでしょう。

また、保全技術の進歩や国際的な協力によって、生きた化石の存在を次世代につなぐための取り組みも進んでいます。過去と現在、そして未来をつなぐ存在としての意義は、今後も増していくと考えられます。

まとめ:生きた化石から考える生命の歴史と今後

生きた化石は、太古の地球から現代までつながる壮大な生命の歴史を伝えてくれます。その存在からは、進化の仕組みや環境適応の大切さ、そして自然の多様性を守る意義を知ることができます。

今後も生きた化石の研究や保全活動は、人類と自然が共存する道を考える上で重要です。私たちの身の回りにある生命の歴史に目を向け、それぞれができる小さな行動から自然を守っていくことが求められています。