恐竜の背びれや骨板の名前とその特徴について解説

恐竜の背中には、目立つ背びれや骨板がある種類が知られています。これらの構造にはさまざまな名前や特徴があり、恐竜ごとに異なる役割を持っていると考えられています。

恐竜の背中にある構造の呼び名と種類

恐竜の背中の構造には、主に「背びれ」と「骨板」という名前が用いられます。背びれは、背骨の突起が長く伸びて皮膚を持ち上げたものです。一方、骨板は皮膚の中に埋まった平たい骨の板状構造を指します。どちらも見た目には目立つ特徴ですが、形や作りは異なります。

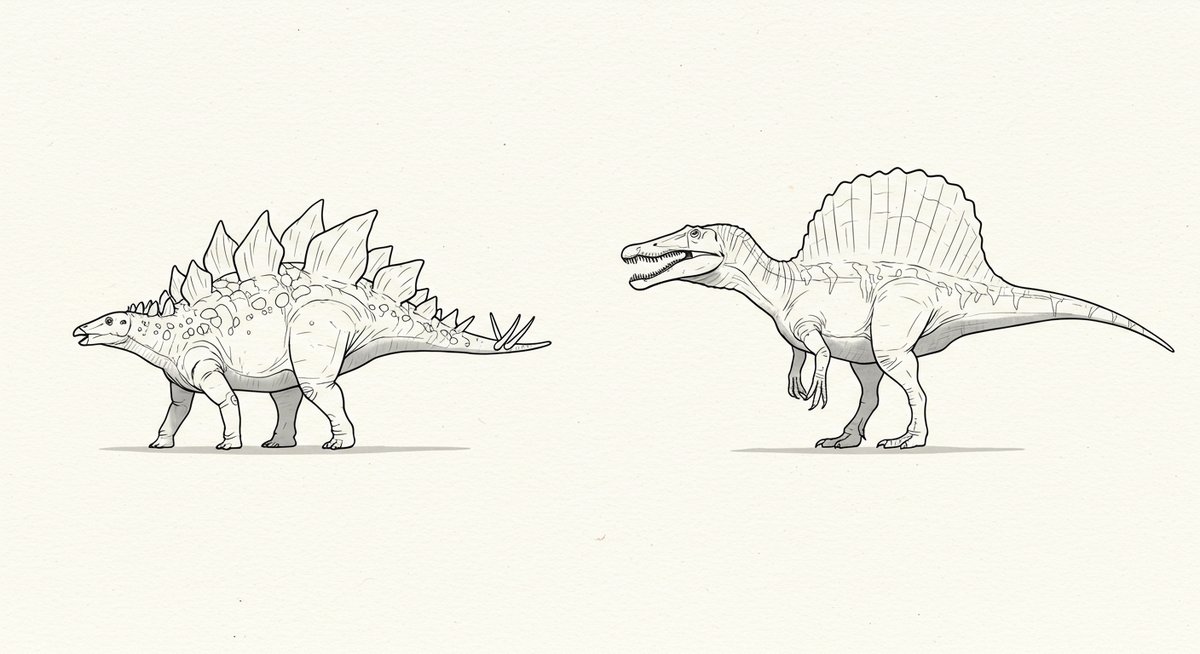

背びれは「スピノサウルス」や「ディメトロドン」などで見られ、長い突起が規則的に並んでいます。骨板は「ステゴサウルス」や「アンキロサウルス」といった恐竜に多く、左右に分かれて配置されることが多いです。このような構造の違いにより、見た目や機能にもバリエーションが生まれました。

| 構造名 | 主な恐竜 | 特徴 |

|---|---|---|

| 背びれ | スピノサウルス | 細長い突起 |

| 骨板 | ステゴサウルス | 平たい板状 |

背びれや骨板はどの恐竜に見られるか

背びれや骨板が発達している恐竜には、いくつか代表的な種類があります。たとえば、スピノサウルスは背中に大きな背びれが特徴で、骨の突起が帆のように並んでいました。

骨板が発達した恐竜としては、ステゴサウルスが有名です。ステゴサウルスは、背中に複数の平たい骨板が左右交互に並び、その独特の姿が知られています。また、アンキロサウルスのように、体表を厚い骨板で覆い、鎧のような構造を持つ恐竜も存在します。これらの構造は、恐竜によって形や配置が異なり、分類や特徴を理解する手がかりとなっています。

背びれや骨板の特徴と違い

背びれは、背骨の突起が長く伸びてできる構造で、主に細長く高い形をしています。一方で、骨板は皮膚の下に埋まる分厚い板状の骨が正体で、平たく幅広い形が一般的です。

背びれは帆のような見た目が特徴で、恐竜のシルエットを大きく変えます。これに対し、骨板は背中や尻尾に並び、種類によっては防御の役割が強くなります。大きさや形、配置の違いがそれぞれの特徴となり、恐竜がどのような環境でどのように生きていたのかを考えるポイントにもなっています。

ステゴサウルスの背中の骨板の役割や進化の理由

ステゴサウルスの背中に並ぶ骨板は、恐竜の姿を象徴する特徴的な構造です。これらの骨板には、どのような役割や進化の背景があるのでしょうか。

ステゴサウルスの骨板の構造と名称

ステゴサウルスの骨板は「背中の板」とも呼ばれ、背中から尾にかけて左右交互に並ぶ厚い骨の板です。それぞれの骨板は扇形や三角形をしており、化石からは17枚ほどが確認されています。

骨板は本来の骨とは異なり、皮膚の内部でできる「皮骨」と呼ばれる種類の骨です。大きさにはバリエーションがあり、最も大きなものでは高さ60センチを超えるものもあります。骨板には血管が多く通っていた痕跡も見つかっており、表面がざらついている点も特徴です。

骨板の主な役割と有力な説

ステゴサウルスの骨板の役割については、いくつかの説が提案されています。まず有力なのは、天敵から身を守るための防御や威嚇の役割です。大きく目立つ骨板は、体を大きく見せることで外敵を遠ざける役割があった可能性があります。

もうひとつは、骨板に多くの血管が通っていたことから、体温調節に関与したと考えられる説です。骨板で熱を発散させたり、日光を集めて体を温めたりする効果があったとも推測されています。そのほか、仲間へのアピールや繁殖期のディスプレイにも役立っていたと考える研究者もいます。

骨板が進化した背景と考えられる理由

骨板が進化した背景には、さまざまな要因が考えられています。まず、外敵との関係が深いという説があります。多くの大型肉食恐竜が存在した時代、目立つ骨板を持つことで捕食者に対して威圧感を与えたとされます。

また、骨板の進化は繁殖や社会的な役割とも関連している可能性があります。仲間や異性に自分の存在を示すため、骨板を目立たせることが有利だったとも考えられます。こうした複数の理由が組み合わさり、ステゴサウルスの特徴的な骨板が形成されたと考えられています。

恐竜の背びれや骨板が持つ生態的な意味

恐竜の背びれや骨板にはさまざまな機能がありました。それぞれの生態や生活に合わせて、特有の役割を持っていたと考えられています。

体温調節やディスプレイとしての機能

背びれや骨板は、体温を調整する働きがあったと考えられています。たとえば、骨板には多くの血管が通っており、外部の熱を受け取ったり、逆に熱を放出したりすることで、体温を保つ役割があった可能性があります。

また、大きな背びれや骨板は、仲間や異性へのアピールにも使われていたと考えられています。日の光を浴びて鮮やかに見えることで、繁殖期に目立ったり、集団の中で存在感を示したりするディスプレイ(見せるための構造)としての機能も重要視されています。

外敵への防御や威嚇の役割

背びれや骨板には、防御や威嚇の役割も考えられています。骨板が並んでいることで、肉食恐竜などの外敵から身を守る盾のような働きをしたと推測されています。

さらに、背中に大きな構造があることで、体を実際よりも大きく見せ、外敵を遠ざける効果も期待できたでしょう。このような特徴は、とくにステゴサウルスやアンキロサウルスなど、攻撃を避ける必要があった恐竜で発達したと考えられています。

繁殖やコミュニケーションでの重要性

背びれや骨板は、恐竜同士のコミュニケーションや繁殖の際にも活躍していたとされています。たとえば、骨板の大きさや模様が個体ごとに違っており、それが仲間同士の識別や、オスがメスにアピールする手段となっていた可能性があります。

また、集団行動をする恐竜では、背中の構造が遠くからでも目立つため、群れの中で位置を把握しやすくなったとも考えられています。このように、背びれや骨板は単に体を守るだけでなく、恐竜同士の関係を築くためにも重要な役割を果たしていたと推測されています。

背びれや骨板を持つ他の恐竜と現生生物との比較

恐竜の背びれや骨板は、他の恐竜や現代の生き物にも似たような構造が見られます。これらを比較することで、進化や生態の多様性が分かります。

スピノサウルスなど他の恐竜の背びれの特徴

スピノサウルスは、恐竜の中でも特に大きな背びれを持つ種類として知られています。背骨の突起が長く伸び、その間を皮膚が張って大きな帆のような形を作っていました。

この背びれについては、体温調節や仲間へのアピール、また水辺でのバランスを取るためなど、さまざまな役割が考えられています。スピノサウルス以外にも、ディメトロドンなどの古代の爬虫類も背びれを持っており、異なるグループで似た構造が進化したことが分かります。

現代の動物に見られる類似構造との共通点

現在の動物にも、恐竜の背びれや骨板に似た構造を持つ例があります。たとえば、ワニの背中には骨の板(皮骨)が並び、防御や体温調節に役立っています。

また、イグアナや一部のトカゲには背中にひだ状の突起があり、ディスプレイや体温調節に使っていることがあります。これらの共通点から、背びれや骨板が持つ生態的な意味は、時代を超えて共通している部分があると考えられます。

化石から分かる背びれや骨板の多様性

化石の研究によって、背びれや骨板の形や大きさには多くのバリエーションがあったことが分かっています。恐竜だけでなく、古代の両生類や爬虫類にも背びれや骨板の化石が残されています。

その多様性は、生活する場所や時代、敵や仲間との関係によって変化してきたことを示しています。化石を比較することで、どのような役割が重視されていたのか、進化の過程をより深く知ることができます。

まとめ:恐竜の背びれや骨板の名前と役割を知ることで広がる古生物の世界

恐竜の背びれや骨板は、見た目のインパクトだけでなく、その役割や進化の背景を知ることで、古生物の多様な世界がより身近になります。恐竜ごとに異なる構造や機能を理解することで、彼らの生きた時代や環境、行動までも想像できるようになります。

これらの特徴を学ぶことで、現代の生物とのつながりや、進化の面白さも感じられます。恐竜の背びれや骨板をきっかけに、古生物の奥深い世界に触れてみるのも興味深い体験となるでしょう。