亀みたいな恐竜の特徴とその正体を解説

恐竜や古代生物の中には、現代のカメにそっくりな姿を持つ種類がいます。これらの生物には、どのような特徴や違いがあるのでしょうか。

亀のような姿を持つ恐竜や古代生物の例

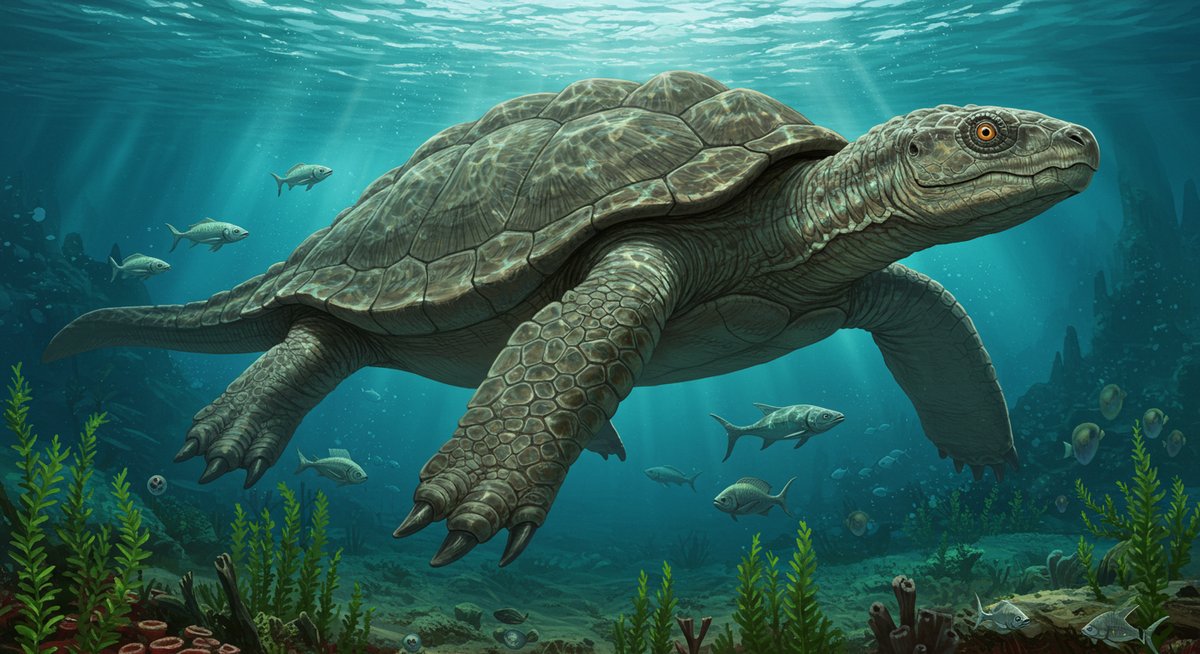

恐竜や古代生物の中には、まるでカメのような外見を持つ種類が存在しました。代表的なのはアーケロンやプロトステガといった大型の海ガメです。彼らは分厚い甲羅と平たい体を持ち、水中で生活していました。これらの生物は恐竜と同じ時代に生きていましたが、分類上は爬虫類の仲間で、厳密には恐竜ではありません。

また、アンキロサウルスやノドサウルスのように、背中に硬い装甲を持つ恐竜もカメに似ているといわれることがあります。ただし、彼らは陸上で生活し、甲羅は骨と皮膚でできた装甲板でした。一方で、海ガメ類は流線型の体で泳ぎに適した体つきをしています。このように、カメに似た特徴を持つ生物は、実はさまざまなグループに分かれています。

アーケロンが注目される理由

アーケロンは約8000万年前の白亜紀後期に生息していた巨大な海ガメで、現代のカメと比べても圧倒的な大きさを誇りました。その全長は最大で4メートル以上、体重は2トンを超えるとも推定されます。このスケールの大きさが、多くの人々の興味を引きつけています。

さらに、アーケロンは甲羅の形が独特で、現代のウミガメよりも骨格がしっかりしていました。化石が良好な状態で発見されていることから、姿や生態についての研究も進んでいます。大きくて個性的な姿は、博物館の展示や図鑑・イラストなどでも注目されるポイントです。

テリジノサウルスとカメの誤解

テリジノサウルスは、長い爪と大きな体を持つ恐竜で、時々カメに似ていると誤解されることがあります。しかし、テリジノサウルスは爬虫類ですが、カメや海ガメとは大きく異なります。彼らは二足歩行で歩き、本来はカメのような甲羅を持っていません。

テリジノサウルスの長い前肢や大きな爪が、カメの前足や甲羅の印象と重なることで、混同されることがあります。しかし、実際には食性や骨格構造も異なり、陸上生活の適応も違います。このように「カメのような恐竜」といっても、見た目や特徴が似ているだけで、分類や生き方は大きく異なります。

アーケロンの生態と化石から分かること

アーケロンの化石は、彼らの生態や生活環境を知るための重要な手がかりとなっています。ここでは、どんな特徴や暮らしぶりが分かってきているのかを詳しく見ていきます。

アーケロンの大きさや形態の特徴

アーケロンは、史上最大級のカメとして知られています。その全長は約4メートルを超えるとされ、現代のウミガメと比べてもはるかに大きな体を持っていました。甲羅の形は楕円形で、骨格がしっかりしているのが特徴です。

また、アーケロンの前足はひれ状に進化していて、水中を効率よく泳ぐことができました。頭部は比較的小さく、口元には角質のくちばしがありました。これは、海藻や軟体動物をかじるのに適した構造と考えられています。このような特徴から、アーケロンは海で長距離を移動しながら暮らしていたと推測されています。

発見された地域と時代背景

アーケロンの化石は、主に北アメリカ大陸の内陸部で見つかっています。特にアメリカ合衆国のサウスダコタ州やカンザス州での発見例が有名です。これらの場所は、かつて「西部内陸海路」と呼ばれる大きな内海が広がっていた地域でした。

アーケロンが生きていた白亜紀後期は、海の生物が多様化していた時代でもあります。海の中には多くの爬虫類や魚類、アンモナイトなどが生息し、アーケロンもその一員として広い海を回遊していたと考えられます。化石の発見は、内陸部がかつて海だった証拠にもなっています。

食性や生存環境の考察

アーケロンは、口先が鋭くとがったくちばしを持っていたため、柔らかい海藻やイカ、クラゲなどの軟体動物を主に食べていたと考えられています。歯はなく、くちばしで食べ物を切り取るような食べ方をしていた可能性が高いです。

また、アーケロンが生息していた白亜紀の海は、暖かく豊富な生物が暮らしていました。大きな体と頑丈な甲羅は、当時の大型捕食者から身を守るのに役立ったといわれています。泳ぎが得意で、広い範囲を移動できたことも、生存のポイントでした。

他にも存在したカメに似た古代生物

恐竜時代には、アーケロン以外にもカメに似た生物が多数存在していました。ここでは、いろいろな古代のカメ型生物について紹介します。

恐竜時代の海ガメとその進化

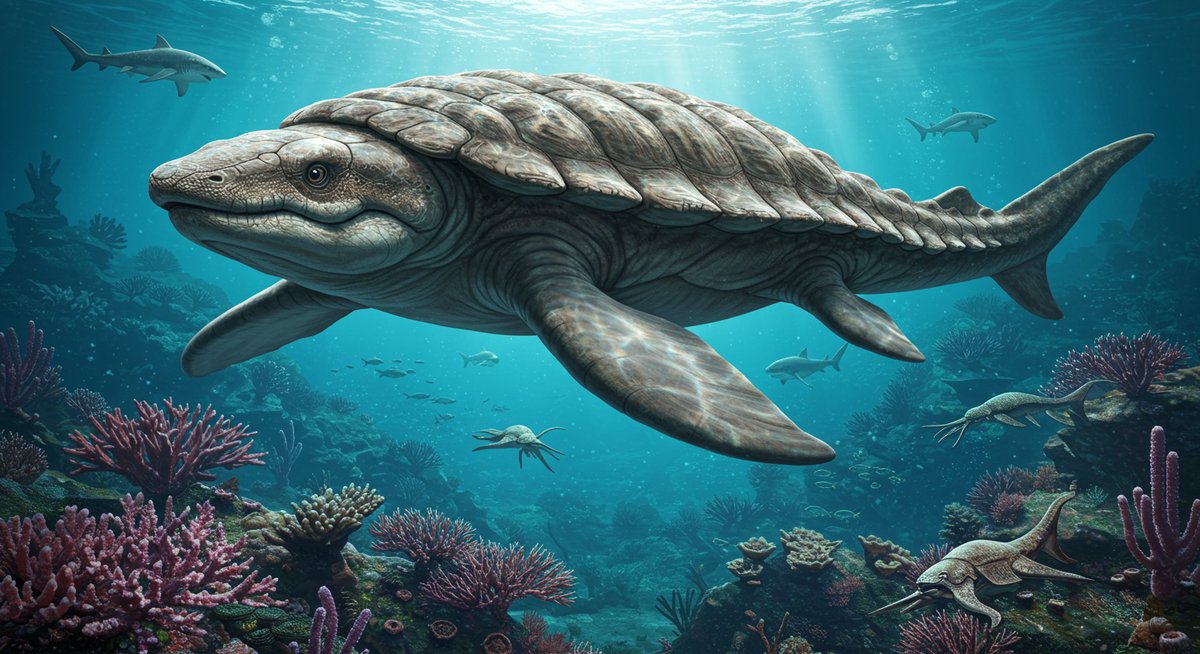

恐竜時代の海ガメには、アーケロンやプロトステガのほかにも、多くの種類がいました。これらは、元々陸上で暮らしていたカメの祖先が、徐々に水中生活に適応して進化したものです。手足がオール状になり、体が平たくなることで、流れの速い海でも泳ぎやすくなりました。

進化の過程で、甲羅の形や大きさも多様化しました。海ガメの祖先は小型で分厚い甲羅を持っていましたが、徐々に大型化し、薄くて軽い甲羅や、流線型の体へと進化していきました。これにより、広い海を長い距離移動することができるようになったのです。

アノマロカリスやプロトステガなどの比較

カメに似た古代生物の中でも、プロトステガはアーケロンと近縁の大型海ガメです。プロトステガはアーケロンよりやや小型で、体長は約3メートルほどとされています。どちらも甲羅が大きく、ひれ状の手足を持っている点で共通しています。

一方で、アノマロカリスはカンブリア紀に生息していた全く異なる海生生物です。アノマロカリスは節足動物に近いグループで、体は柔らかく、口の周りに触手がありました。カメとは分類が異なりますが、独特の泳ぎ方や姿が古代生物の多様性を示しています。

| 生物名 | 主な特徴 | 生息時代 |

|---|---|---|

| アーケロン | 最大級の海ガメ、厚い甲羅 | 白亜紀後期 |

| プロトステガ | やや小型の海ガメ | 白亜紀後期 |

| アノマロカリス | 柔軟な体、触手 | カンブリア紀 |

現代のカメとの違いと共通点

古代のカメ型生物と現代のカメには、いくつかの共通点と違いがあります。共通点としては、どちらも甲羅を持ち、主に爬虫類に分類されること、また水中での移動に適した形態を備えている点が挙げられます。特に、ひれ状の手足は海ガメ類に共通する特徴です。

違いとしては、古代のカメは現在よりもはるかに巨大だったことや、甲羅の構造や骨格が異なることが挙げられます。また、現代のカメは種類によって陸上生活や水辺生活に適応していますが、アーケロンなど古代の海ガメは完全な海洋生物でした。進化の過程でそれぞれの生態や特徴が変化していったことが、比較してわかります。

研究史と現代における人気の理由

アーケロンをはじめとした古代のカメ型生物は、発見当初から多くの人々の関心を集めてきました。現代でも多くのメディアや展示で取り上げられています。

アーケロン発見の経緯と記載論文

アーケロンは19世紀末にアメリカで発見されました。最初の標本はサウスダコタ州で見つかり、1895年に公式に記載されました。その後も追加の化石が発見され、研究が進められています。この発見は、白亜紀の海洋生態系を知るうえで重要な手がかりとなりました。

最初にアーケロンを記載した論文では、骨格の特徴や大きさ、甲羅の形状などが詳細に説明されています。こうした研究成果が積み重なったことで、アーケロンの生態や進化についての理解が深まりました。今でも発掘や研究が続けられており、新たな発見が期待されています。

切手やイラストで見るアーケロンの魅力

アーケロンは、その迫力ある姿と歴史的価値から、切手やイラストなどでもたびたび題材に選ばれています。化石の復元イラストや、博物館の図録に描かれる大きな甲羅の姿は、多くの人の目を引きます。

また、アーケロンをモチーフにしたグッズやキャラクターデザインも人気があります。子ども向けの図鑑や絵本でも、大きな海ガメとして取り上げられることが多く、ビジュアルのインパクトは現代でも健在です。こうした媒体を通して、アーケロンの魅力が多くの人に伝えられています。

ゲームや博物館での再現と教育的価値

近年では、ゲームや博物館の展示でアーケロンがリアルに再現されることが増えています。恐竜や古代生物を題材にしたゲームでは、巨大な海ガメとして登場し、プレイヤーがその大きさや生態を体感できるようになっています。

また、博物館では実物大の模型や化石のレプリカが展示され、来館者に古代の海洋生物の世界を身近に感じさせています。こうした展示は、こどもたちや一般の来場者にとって、科学や地球の歴史を学ぶきっかけとなる教育的な価値を持っています。

まとめ:亀のような恐竜と古代生物の魅力と謎

恐竜時代には、カメに似たさまざまな生物が存在しました。アーケロンのような巨大な海ガメや、装甲を持つ恐竜たちは、今も多くの人々の興味を引きつけています。

彼らの姿や生態は、化石や研究によって少しずつ明らかになってきましたが、まだ分からないことも多く残されています。こうした謎が、古代生物の世界をさらに魅力的なものにしています。現代のカメと比べることで進化の道筋が見え、自然や生き物について考えるきっかけにもなります。