フタバサウルスの基本情報と発見の歴史

フタバサウルスは、日本で発見された首長竜として知られています。その発見は日本の古生物学に新たな歴史を刻みました。

フタバサウルスが発見された場所と時代

フタバサウルスは、福島県いわき市の双葉(ふたば)町付近で発見されたことで有名です。1980年代、この地域に位置する白亜紀後期の地層から、化石の一部が見つかりました。日本では珍しい大型の海生爬虫類の発見だったため、当時の新聞やニュースでも大きく取り上げられました。

発見された時代はおよそ8500万年前と考えられています。この時期の日本付近は、現在のような島国ではなく、温暖な浅い海が広がっていました。フタバサウルスの化石が見つかったことは、日本にも多様な古代生物が生息していた証拠となっています。

フタバサウルスの学名と命名の由来

フタバサウルスの学名は「フタバサウルス・スズキイ(Futabasaurus suzukii)」です。この名前には2つの意味が込められています。まず、発見された地名「双葉町(ふたばまち)」から「フタバサウルス」という属名が付けられました。また、種小名「スズキイ」は、最初に化石を発見した鈴木直さんへの敬意を表しています。

学名はラテン語表記が世界共通で使われており、「サウルス」は「トカゲ」や「爬虫類」を意味します。日本で見つかった首長竜が学名に日本語の地名を含むことは、国内の古生物学研究においても特別な存在となっています。

発見が与えた日本の古生物学への影響

フタバサウルスの発見は、日本の古生物学界に新たな発見の可能性を示しました。これまで日本では恐竜や大型海生爬虫類の化石は少なかったため、この化石の登場は国内外の研究者からも大きな注目を集めました。

その後、日本全国での恐竜や古代生物の調査が活発になり、関連する化石発掘や研究が進みました。フタバサウルスの発見をきっかけに、子どもたちや一般の人々の古生物への関心も高まり、博物館などでの展示や解説が充実するきっかけとなりました。

フタバサウルスの特徴と生態

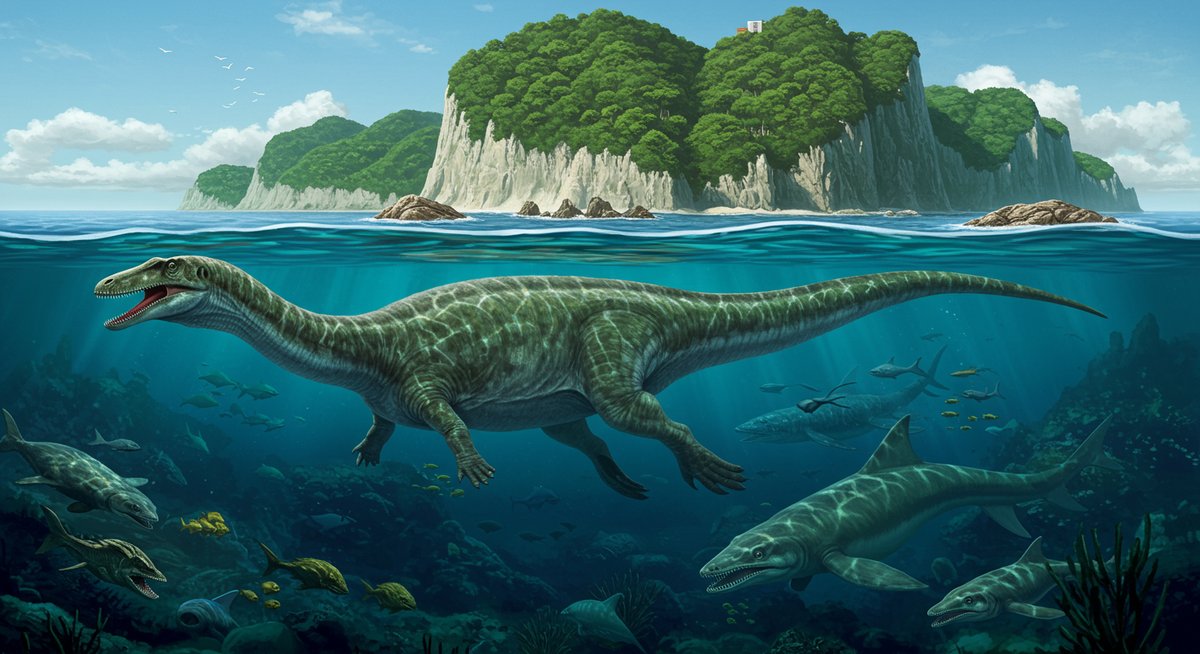

フタバサウルスは長い首と流線型の体を持った海生生物です。首長竜の仲間として、どのような特徴や生態があったのでしょうか。

首長竜としての体の特徴

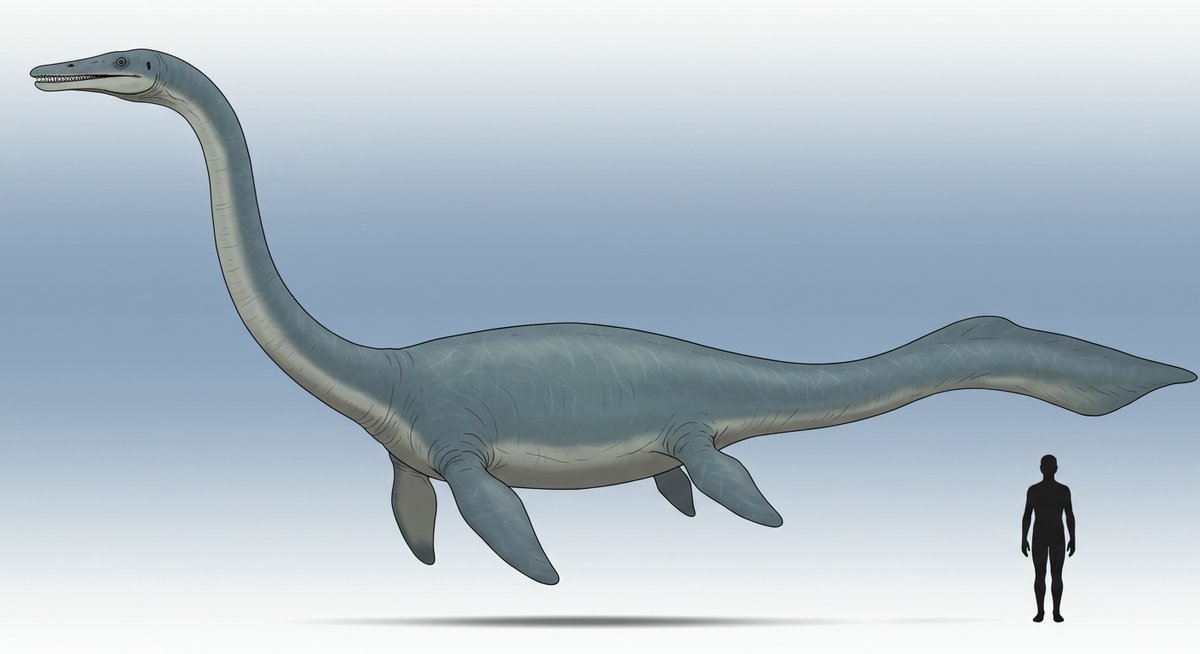

フタバサウルスは、約7メートル前後の全長があったと推定されています。体は流線型で、泳ぎやすい形になっています。特徴的なのは非常に長い首で、これにはたくさんの骨が連なっていました。同じく長い尾と、ヒレのように変化した手足を持っています。

首長竜とは、首が長く、主に水中で生活していた生物の総称です。フタバサウルスもその例に漏れず、首を使って広い範囲にエサを探しに行ったと考えられています。また、ヒレ状の四肢は効率よく水中を移動するのに役立ちました。こうした特徴が、現代の海生爬虫類や魚類とは異なる魅力を持っています。

生息していた環境と食性

フタバサウルスが生きていた時代、日本付近は浅く温かい海でした。こうした環境では、多くの魚や小型の海生動物が暮らしていました。フタバサウルスも海中で暮らし、主に魚やイカの仲間などを食べていたと考えられています。

長い首は、水中で広い範囲の獲物を捕らえるのに適していました。首を大きく動かしながら、ヒレを使って静かに獲物に近づいたと考えられています。また、顎の形からも細長い魚などを捕るのが得意だったことがわかります。

他の首長竜との違いと独自性

フタバサウルスは首長竜の中でも、日本で発見された点が大きな特徴です。世界的に見ても首長竜は多くの種類がいますが、地元で見つかったフタバサウルスは、日本の研究者にとって特別な存在となっています。

また、化石から分かる身体の特徴にも細かな違いがあります。例えば、首の骨の形やヒレの大きさ、顎の作りなどが他の首長竜とはわずかに異なります。こうした違いを比べることで、フタバサウルスがどのように進化してきたかを知る手がかりになっています。

フタバサウルスと関連する化石や標本

フタバサウルスの化石は日本各地の博物館で保存・展示されています。これらの標本は、研究や教育、一般公開などさまざまな形で活用されています。

主な化石の発掘と保存場所

フタバサウルスの主要な化石は、最初に発見された福島県いわき市の周辺で発掘されています。もっとも有名なのは、鈴木直さんが発見した骨格の一部です。その後、追加の発掘調査によって、首やヒレ、背骨などの重要な部分も見つかりました。

これらの化石は、現在、国立科学博物館(東京)などで保存・展示されています。いわき市石炭・化石館「ほるる」でもレプリカや解説が充実しているため、多くの人が見学に訪れています。

有名な切手やグッズに使われた例

フタバサウルスは、その独特の姿と日本発の恐竜として、さまざまなグッズや記念切手のデザインに採用されてきました。たとえば、郵便局から発行された恐竜シリーズ切手には、フタバサウルスが美しいイラストで描かれています。

他にも、博物館で販売されているキーホルダーやフィギュア、ぬいぐるみなどのグッズとしても人気があります。これらは子どもたちだけでなく、大人のコレクターからも注目されています。下記は主なグッズ例です。

| 種類 | 特徴 | 購入場所 |

|---|---|---|

| 記念切手 | カラフルなイラスト | 郵便局・ネット通販 |

| フィギュア | 精密な造形 | 博物館ショップ |

| ぬいぐるみ | 柔らかな素材 | 博物館・おもちゃ店 |

3Dモデルやプラスチックモデルによる再現

近年では、フタバサウルスの3Dモデルやプラスチック製モデルが制作されています。これらの模型は、博物館の展示や教育現場で使われるだけでなく、家庭向けの教材としても普及しています。

3Dモデルは、実際の化石データをもとに復元されており、体の動きや筋肉のつき方まで詳細に再現されています。また、プラスチック製の組み立て模型は、子どもたちが楽しみながらフタバサウルスの体の仕組みを学べるよう工夫されています。

フタバサウルスにまつわる豆知識と現代への影響

フタバサウルスには、命名にまつわるエピソードや、博物館・教育現場での活用など、さまざまなトピックがあります。現代社会との関わりも多岐にわたっています。

名前の由来やエピソード

フタバサウルスの名前には、発見地「双葉町」と発見者の鈴木直さんへの敬意が込められています。こうした命名の裏話は、化石発見のドラマを感じさせます。

また、鈴木さんが趣味の化石採集で見つけたことも、多くの人に夢を与えています。専門家ではなく、一般の人による発見が研究のきっかけとなった事例として、現在も語り継がれています。

教育や博物館での活用例

フタバサウルスは、日本各地の博物館や学校の授業で積極的に取り上げられます。実物大の模型展示や、復元イラスト、映像資料などを通して、子どもたちに古生物や進化の歴史を伝えています。

また、発見のストーリーや、なぜ日本で首長竜が見つかったのかといった話は、地域の歴史や地層の学びとも結びついています。教育現場での活用は、理科だけでなく社会科や総合学習のテーマにも広がっています。

メディアやポップカルチャーとの関わり

フタバサウルスは、テレビ番組やドキュメンタリー、児童書、マンガなどさまざまなメディアで紹介されています。特に国内の恐竜特集や古生物番組には、高い頻度で登場しています。

また、キャラクター化された姿が絵本やアニメに登場することもあり、親しみやすさが人気の理由となっています。これによって、幅広い世代にフタバサウルスの存在が知られるようになりました。

まとめ:フタバサウルスの魅力と現代に伝わる価値

フタバサウルスは、日本で発見された希少な首長竜として、多くの人々に感動を与えました。その存在は、古代生物への関心や科学の楽しさを身近に感じさせてくれます。

学校教育や博物館展示を通じて、次世代にもその魅力や価値が伝えられています。今後も新たな研究や発見を通じて、フタバサウルスの物語が広がっていくことが期待されています。