化石をテーマにした小学生向け自由研究の始め方

化石をテーマにした自由研究は、自然や歴史への興味を広げるきっかけになります。まずは化石について基本を知ることから始めてみましょう。

化石とはどんなものかを知ろう

化石とは、むかし生きていた動植物の体や足あとなどが、長い年月をかけて石になったものです。恐竜の骨だけでなく、貝や葉っぱ、昆虫などさまざまな生き物の痕跡も化石になります。

たとえば、砂浜や川岸で見かける小さな貝の形が残った石も、実は化石の一種です。化石には動物のほねや歯がそのまま石に残ったものと、植物などの跡が型のように残ったものがあります。こうした化石によって、過去にどんな生物がどのような環境で暮らしていたかを知る手がかりが得られます。

身近な場所にも化石のヒントが隠れていることが多いので、日ごろから石や土に目を向けてみるのもおすすめです。

自由研究に化石を選ぶメリット

化石を自由研究のテーマに選ぶことで、理科だけでなく地理や歴史への関心も広がります。化石は実物を手に取って観察することができるため、調べ学習と実体験を組み合わせやすい点が特徴です。

一方で、化石は学校や家の近くでも見つかることがあり、専門的な機材がなくても取り組めます。また、化石の形や種類を調べることで、観察力や記録力も自然に身につきます。自分だけの発見ができるので、達成感も得やすいでしょう。

化石をきっかけに、地球の歴史や生物の進化に興味が持てるようになるのも大きな魅力です。

小学生でもできる化石の調べ方

小学生が化石を調べるときは、まず身近な場所で石を観察することから始めてみましょう。川原や公園などで、小さな貝や葉っぱの跡がついた石を探すのも楽しみのひとつです。

見つけた石は、スケッチをしたり、写真を撮ったりして記録を取ると、あとで比べて調べやすくなります。博物館や図鑑を利用して、どのような化石なのかを調べるのもおすすめです。もし本物の化石が手に入らなくても、写真や資料を使って観察結果をまとめる方法もあります。

化石の種類や名前、見つけた場所などをノートに分かりやすくまとめることで、自分だけの発見ノートが作れます。

自由研究で化石を調べる方法とおすすめテーマ

化石を調べる自由研究では、実際に探してみる、観察・記録を工夫する、種類や特徴を調べてまとめるなど、さまざまな方法があります。

身近な場所で化石を探してみよう

化石は、遠い場所や特別な場所だけでなく、意外と身近なところでも見つけられることがあります。たとえば川の中の小石や、道路工事で掘り起こされた土の中にも、昔の生き物の形が残っていることがあります。

家の近くで化石を探すときは、安全に注意しながら、次のポイントに気をつけてみましょう。

- 川原や公園の石をよく観察する

- 砂利道や花壇の土にも目を向けてみる

- 石を割るときは必ず大人と一緒に行う

見つけた石に特徴があれば、家に持ち帰ってじっくり観察しましょう。わずかな形や模様でも、昔の生き物の痕跡かもしれません。

化石の観察や記録の仕方を工夫する

化石の観察や記録をするときは、ただ見るだけでなく、さまざまな角度から考えることが大切です。たとえば、化石の大きさや形、色や模様をしっかり観察し、スケッチや写真で記録すると分かりやすくなります。

観察のポイントを表でまとめると、次のようになります。

| 観察ポイント | 記録方法 | 工夫例 |

|---|---|---|

| 大きさ | 定規で測る | 比較写真を撮る |

| 形や模様 | スケッチや写真 | 拡大鏡を使う |

| 色の変化 | 色鉛筆で記録 | 実物と比べる |

このように観察記録を工夫すると、あとから見返したときに違いが分かりやすくなり、発表の資料作りにも活かせます。

化石の種類や特徴を調べてまとめる

調べた化石について、どんな種類があるのかや特徴をまとめてみましょう。図鑑やインターネットを使うと、写真付きで分かりやすく調べられます。

たとえば、よく見つかる化石には次のようなものがあります。

- アンモナイト(巻貝のような形)

- 三葉虫(昆虫のような姿)

- サメの歯(ギザギザした歯)

それぞれの化石の特徴や、どんな時代に生きていたのかも調べてみましょう。まとめるときは、イラストや表を使うと見やすくなります。自分だけの発見や疑問も一緒に書き加えると、より楽しい自由研究になります。

化石発掘体験や博物館を活用した研究アイデア

化石を実際に探したり、博物館で展示を見たりすることで、より深い学びが得られます。体験や見学を活用した自由研究もおすすめです。

化石発掘体験イベントに参加してみる

全国には、親子で参加できる化石発掘体験のイベントが各地で開かれています。こうしたイベントでは、専門のスタッフが掘り方を教えてくれるため、初めてでも安心して楽しめます。

実際に自分の手で化石を掘り出す体験は、教科書や図鑑だけでは感じられない発見や驚きがあります。発掘現場で出会った化石は、持ち帰って観察したり、自由研究の材料として使ったりできます。また、他の参加者と情報交換をするのも貴重な体験となります。

イベント情報は、市町村のホームページや博物館の案内で調べることができます。事前に予約が必要な場合が多いので、早めのチェックがおすすめです。

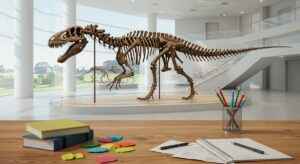

恐竜博物館や自然史博物館で資料を集める

博物館には、本物の化石や模型、詳しい解説パネルなどが展示されていて、自由研究のヒントがたくさんあります。恐竜の骨格標本や昔の生き物の化石を間近で観察できるのは、貴重な体験です。

館内では、気になった展示の写真やメモを取り、あとで自分の研究に活かしましょう。パンフレットや図録などを活用するのも良い方法です。博物館によっては、体験コーナーやワークショップも行われているため、参加してみるとさらに理解が深まります。

訪問前にどんな展示があるかを調べておくと、見学がよりスムーズになります。

体験や見学のレポートを自由研究に活かす

発掘体験や博物館見学のあとは、感じたことや学んだことをレポートにまとめてみましょう。写真やイラストを使って、見たものや驚いたことを記録すると分かりやすくなります。

レポート作成のポイントとしては、次のようなものがあります。

- 見学した場所や日時を書く

- 写真やイラストを活用する

- 体験して気づいたこと、楽しかったことを詳しく書く

体験をもとにしたレポートは、オリジナル性もあり、発表や提出の際にも注目されやすくなります。

化石研究をより深めるためのコツと工夫

化石研究をもっと充実させたいときは、情報の集め方やまとめ方にも工夫をすると良いでしょう。他の生物や地層について調べることで、より広い視野が生まれます。

本やインターネットで情報を集める方法

本やインターネットを活用して情報を集めるときは、信頼できる資料を選ぶことが大切です。図鑑や児童書は言葉が分かりやすく、写真やイラストも豊富なので、小学生にもおすすめです。

インターネットでは、博物館や大学の公式サイトなどを活用すると、最新の発見や研究成果も知ることができます。もし疑問があれば、図書館や先生に質問すると、さらに理解が深まります。

調べた内容はノートにまとめたり、気になる言葉を書き出して自分だけの用語集を作ったりすると、あとから見返しやすくなります。

研究のまとめ方や発表のポイント

自由研究をまとめるときは、次の流れで整理すると分かりやすくなります。

- 調べた目的やテーマ

- 見つけた化石や観察の記録

- 調べて分かったことや自分の考え

発表するときは、写真やイラスト、表などを使うと聞いている人にも伝わりやすくなります。また、自分が調べて疑問に思ったことや、今後やってみたいことも添えると、さらに興味を持ってもらえます。

見やすいレイアウトや丁寧なまとめ方を意識することで、自信を持って発表できるでしょう。

他の生物や地層との関係も調べてみる

化石だけでなく、その化石が見つかった地層や当時の生物についても調べてみると、より深い学びにつながります。どんな環境だったのか、どんな生き物が一緒に暮らしていたのかを知ることは、自由研究を豊かにしてくれます。

たとえば、貝の化石が多く見つかる場所は、昔は海だった可能性があります。また、植物の化石があれば、どんな森や気候だったのかを想像してみるのも面白いです。他の生物や地層の色や特徴についてもノートにまとめると、研究の幅が広がります。

まとめ:小学生でもできる化石自由研究で発見と学びを楽しもう

化石をテーマにした自由研究は、発見や学びがたくさんあり、小学生でも挑戦しやすい内容です。身近な場所や体験、調べ学習を組み合わせて、自分だけの研究を楽しみましょう。