エダフォサウルスの基本情報と特徴を解説

エダフォサウルスは、恐竜が登場する以前の時代に生息していた古生物で、背中に特徴的な帆を持つことで知られています。その見た目や生活について詳しく見ていきましょう。

エダフォサウルスの生息時代と発見の歴史

エダフォサウルスは約3億2000万年前から約2億9000万年前の石炭紀後期からペルム紀前期にかけて存在していた生物です。この時代は、恐竜が登場するよりも前で、多様な生き物が進化の過程にありました。

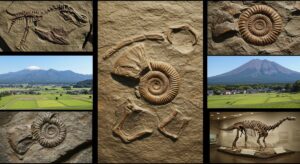

初めてエダフォサウルスの化石が発見されたのは19世紀後半の北アメリカです。発見されてからは、その背中の帆状の突起が注目され、進化の歴史を知るうえで価値ある発見となりました。特徴的な骨格から、研究者の関心が集まり、多くの博物館でも展示されています。

体の構造と大きさの特徴

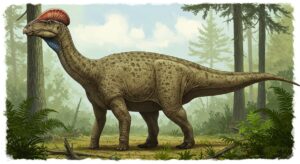

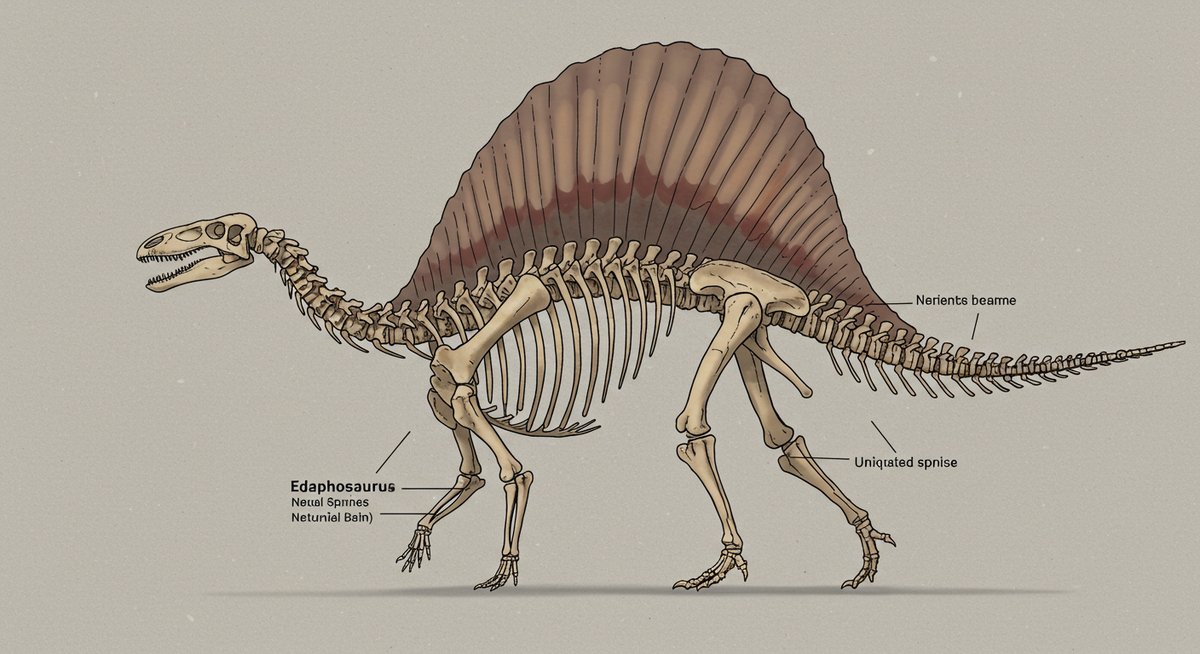

エダフォサウルスは背中に大きな帆を持つことが最大の特徴です。帆は背骨から伸びる長い突起によって支えられていました。また、がっしりとした体型と短い四肢を持っていたことも分かっています。

体の大きさは個体によって異なりますが、全長は約3メートル前後とされています。頭部は比較的小さく、口には丸みを帯びた歯が並んでいました。これらの特徴から、食生活や生態についても独自の進化を遂げていたと考えられます。

代表的な古生物との違い

エダフォサウルスは恐竜と混同されがちですが、実際には恐竜よりも古い生き物です。同じ時代に生息していたディメトロドンと外見が似ていますが、食性や分類が異なります。

下記の表に、代表的な古生物との違いをまとめました。

| 生物名 | 背中の帆 | 主な食性 |

|---|---|---|

| エダフォサウルス | あり | 草食 |

| ディメトロドン | あり | 肉食 |

| 恐竜 | なし | 多様 |

このように、背中の帆や食性の違いが、エダフォサウルスの特徴として挙げられます。

背中の帆の役割と進化的意義

エダフォサウルスの背中の帆は、見た目だけでなく、その生理や進化にも深く関わっていました。ここでは帆の構造や役割について考えます。

帆の構造が示す生理学的な役割

エダフォサウルスの帆は、背骨から伸びる長い骨の突起と、それを覆う皮膚によって形作られています。この構造は大型の血管が通っていた痕跡が見られることから、体温調節に大きな意味があったと考えられています。

帆を通じて血液を広い面積に流すことで、日差しの下では体温を上げ、涼しい時には熱を逃がしやすくしていた可能性があります。こうした仕組みは、当時の変化しやすい環境に適応するための工夫だったと考えられています。

気温調節や捕食者へのアピール説

帆の役割については、体温調節以外にもいくつかの説があります。たとえば、捕食者への威嚇や同じ種どうしのアピール、さらには繁殖における存在感を示すためだったという意見もあります。

また、帆が大きく目立つことで、敵に対して自分の存在を誇示したり、仲間を引き寄せる役割を果たしていた可能性があります。これらは化石の形や現代の動物行動学から推測されていることです。

他の帆を持つ生物との比較

エダフォサウルスと同じ時期に生きていたディメトロドンも、背中に帆を持っていましたが、両者には違いがあります。ディメトロドンの帆は骨の突起がより細長い形になっており、見た目も異なっていました。

また、現代の動物では、例えばイグアナやトカゲの仲間の背中に小さな突起やヒダが見られる程度です。表にまとめると次のようになります。

| 生物名 | 帆の特徴 | 主な役割 |

|---|---|---|

| エダフォサウルス | 幅広で短め | 体温調節など |

| ディメトロドン | 細長く高い | 体温調節など |

| イグアナ | 小さなヒダ | 主に装飾的 |

この比較から、エダフォサウルスの帆がいかに独特な進化を遂げていたかが分かります。

食性や生態から探るエダフォサウルスの暮らし

エダフォサウルスは何を食べ、どのような環境でどんな生き物たちと過ごしていたのでしょうか。食性や生態を手がかりに、その暮らしぶりを探ります。

草食性の証拠と当時の環境

エダフォサウルスが草食だったことは、歯の形や化石に残る胃の内容物からうかがえます。食べ物をすりつぶすのに適した丸みのある歯が並んでおり、当時の植物を食べていたと考えられています。

当時の地球は今よりも湿った気候で、多くのシダ植物や裸子植物が広がっていました。エダフォサウルスはこうした植物を主な食料としていたため、森林や湿地帯などの豊かな自然環境で暮らしていた可能性が高いです。

エダフォサウルスの天敵や共存した生物

エダフォサウルスと同じ時代には、肉食のディメトロドンや大型の両生類などが生息していました。これらの生き物が天敵となり、エダフォサウルスは身を守る工夫を必要としていたでしょう。

また、共存する生物としては、陸上だけでなく水辺に棲む生き物も多かった時代です。下記に主な共存生物の例を箇条書きでまとめます。

・ディメトロドン(肉食性で帆を持つ)

・大型の両生類

・多様な昆虫や節足動物

このような生態系の中で、エダフォサウルスは植物を食べる役割を担い、他の動物たちとの関係性を築いていたと考えられています。

行動パターンや生態系での位置づけ

エダフォサウルスは、比較的ゆっくりとした動きで地面を歩き回り、周囲の植物を食べていたと考えられています。大型の捕食者に狙われないよう、警戒心を持ちながら生活していたのでしょう。

生態系の中での役割は、植物を食べて体内で分解し、排泄物として土壌に戻すことで、栄養循環の一部を担っていた点が挙げられます。こうした役割は、後の時代の大型草食恐竜にもつながる重要なものです。

化石発見と現代への影響

エダフォサウルスの化石は、科学の発展や現代の教育にどのような影響を与えてきたのでしょうか。化石の発見例や、その意義について解説します。

世界各地での化石発掘事例

エダフォサウルスの化石は、主に北アメリカで多く発見されています。特にアメリカ合衆国のテキサス州やオクラホマ州が有名な産地です。

近年では、ヨーロッパでも部分的な化石が見つかっており、当時の生息範囲が広かったことを示しています。発掘された化石は学術的な価値が高く、研究の進展に大きく貢献しています。

エダフォサウルスが与えた科学的インパクト

エダフォサウルスの背中の帆や草食性は、古生物の進化を理解するうえで重要な手がかりとなりました。帆の役割や草食動物の多様化について、多くの研究が行われています。

また、恐竜の登場する以前の「先祖」に近い特徴を持つことで、進化の過程をたどる際の比較対象として頻繁に取り上げられます。こうした知見は、今も生物学や進化学の分野で応用されています。

博物館やメディアでの再現と人気

エダフォサウルスの復元模型は、多くの自然史博物館で展示されています。特に背中の帆が来館者の目を引きやすく、子どもたちにも人気があります。

また、図鑑やテレビ番組でも取り上げられることが多く、古生物の世界を知るきっかけとなっています。こうした再現活動は、教育や科学普及の面で大きな役割を果たしています。

まとめ:エダフォサウルスが語る古生物の進化と多様性

エダフォサウルスは、恐竜よりも前の時代を生きたユニークな生物であり、背中の帆や草食性といった独自の特徴を持っていました。その存在は、古生物の進化や多様性を考えるうえで重要な意味を持っています。

化石記録や現代の再現展示を通じて、私たちは地球の長い歴史の中で生物がどのように姿を変えてきたかを学ぶことができます。エダフォサウルスの研究は、これからも進化や生態の謎を解き明かす手がかりとなるでしょう。