ダンクルオステウスとはどんな古代生物か

ダンクルオステウスは、約3億6000万年前の海に生息していた巨大な魚類の一種です。その特徴や発見の意義について解説します。

進化の歴史とデボン紀の環境

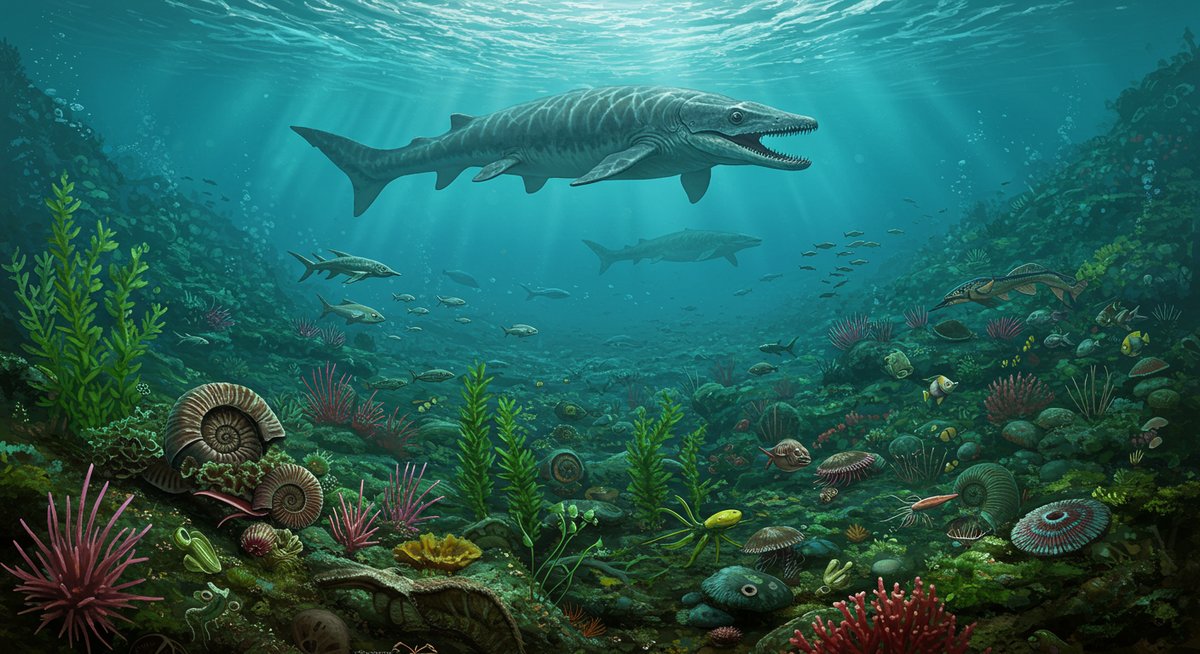

ダンクルオステウスが生きていた時代は、デボン紀と呼ばれる古生代の中ごろにあたります。この時期は「魚の時代」とも言われ、多くの魚類が進化を遂げたことで知られています。海には様々な生物があふれ、サンゴ礁や原始的な植物も発達していたため、複雑な生態系が築かれていました。

一方で、ダンクルオステウスのような大型魚類は、当時の海の頂点に位置していました。多様な小型魚や無脊椎動物などを捕食していたと考えられており、進化の過程で効率的に獲物をとらえるための特徴を身につけていきました。また、外敵が少なかったことで、巨大な体や強力な噛む力など、捕食者としての能力がより発達したといえます。

最大級の捕食者としての特徴

ダンクルオステウスは、全長が8メートルを超える個体もいたと推定されています。これは現代のサメにも匹敵するほどの大きさです。その最大の特徴は、強靭な頭部と鋭いアゴにありました。歯ではなく、刃物のような骨板が発達しており、これを使って獲物を切り裂いていました。

また、体の前方には装甲のような硬い骨板がびっしりと並び、外敵から身を守る役割も果たしていました。こうした構造により、ダンクルオステウスは当時の海洋生態系において圧倒的な存在感を放っていたと言えるでしょう。

発見された化石とその意義

ダンクルオステウスの化石は、主に北アメリカの石灰岩層から発見されています。とくにアメリカのオハイオ州クリーブランド周辺は、良質な化石が多く見つかる場所として知られています。発見された標本の中には、頭部の骨板がほぼ完全な形で保存されているものもあり、当時の生態や体の構造を知る手がかりとなっています。

また、ダンクルオステウスの化石は、古生物学や進化の研究においても非常に重要です。これにより、デボン紀に生息していた魚類の特徴や当時の環境がより明確になりました。さらに、同時代に生きていた他の魚類との比較研究にも活用されています。

ダンクルオステウスの生態と強さの秘密

ダンクルオステウスは、驚異的な咬む力と独特な体の構造を持つことで知られています。その生態や強さの秘密について詳しく見ていきましょう。

驚異のアゴの力と捕食方法

ダンクルオステウスのアゴは、非常に強い力で獲物を噛み切ることができました。研究によると、その噛む力は現代のワニやホホジロザメにも匹敵するとされています。しかも、歯のかわりに鋭い骨板が発達していて、まるでギロチンのように獲物の体を切断できました。

このようなアゴの構造により、硬い殻を持つ生物や大型の魚さえも捕食できたと考えられます。実際の化石にも、別の魚の骨が胃の部分から発見されていることがあり、貪欲なハンターであった証拠となっています。こうした能力は、ダンクルオステウスが海の頂点捕食者でいられた理由のひとつといえるでしょう。

装甲に覆われた頭部の構造

ダンクルオステウスの頭部は、分厚い骨の板によって強固に守られていました。この装甲のような構造は、捕食だけでなく身を守る役割も果たしていたと考えられています。特にデボン紀の海では、他の大型捕食者や同種との争いがあったため、頭部の防御は重要な特徴でした。

また、骨板の隙間は柔らかい繊維性の組織でつながっており、ある程度の動きも可能でした。これにより、強力なアゴの動きを確保しつつ、外部からの攻撃にも耐えることができたのです。こうした工夫が、ダンクルオステウスの生存戦略を支えていました。

体型やサイズから見る生存戦略

ダンクルオステウスは、流線型の体型と大きな体を持っていました。これにより、水中を素早く移動し、獲物に素早く近づくことができたと考えられています。大きな体は、他の捕食者や同種との競争においても有利でした。

また、サイズが大きいことで、獲物の選択肢も広がりました。小型魚だけでなく、大型の生物や硬い殻を持つ動物も捕食できた点が、他の魚類との差別化につながっています。こうした体型やサイズは、ダンクルオステウスが生態系の頂点に長く君臨できた理由のひとつです。

ダンクルオステウス絶滅の理由と背景

ダンクルオステウスは、なぜ姿を消してしまったのでしょうか。その絶滅につながった要因や環境の変化について説明します。

F-F境界絶滅事変とは何か

デボン紀の終わりごろに起きた「F-F境界絶滅事変」は、生物の大量絶滅を引き起こした出来事です。F-Fとはフラニアン紀とファメニアン紀の境界を指し、この時期に多くの海洋生物が急激に減少しました。この絶滅事変は、複数回にわたって起き、地球規模での環境変化が原因とされています。

具体的には、海水面の低下や海洋の酸素量減少、気候変動などが複雑に絡み合い、多くの生物にとって生き残るのが難しい状況となりました。ダンクルオステウスもこの影響を強く受け、やがて絶滅へと追い込まれることになりました。

獲物の減少と生態系の変化

F-F境界絶滅事変の影響で、ダンクルオステウスが頼りにしていた多くの獲物が激減しました。特に小型魚や無脊椎動物の多くが絶滅ないし数を減らしたため、食べ物を十分に確保できなくなったと考えられています。

また、海洋の環境が大きく変わったことで、これまでの生態系バランスも崩れました。ダンクルオステウスのような大型捕食者は、より多くのエネルギーを必要とするため、獲物不足は直接的な生存リスクとなりました。このように生態系の中で食物連鎖の頂点にいた生物ほど、環境変化に弱かったのです。

ライバルとなるサメの台頭

絶滅期には、サメ類が徐々に勢力を伸ばし始めていました。サメは体の構造が柔軟で、変化に適応しやすい特徴を持っています。また、獲物の種類や生息範囲も広げることで、変わりゆく環境に対応しました。

ダンクルオステウスに比べてサメは比較的小型で、繁殖サイクルも速かったため、環境変化の中でも生き残ることができたといわれています。こうした新たなライバルの台頭も、ダンクルオステウスの絶滅を後押しした重要な要因のひとつです。

ダンクルオステウスの現代での評価と研究

ダンクルオステウスは、現在も古生物学やメディアを通じて高い関心を集めています。その研究や評価、文化面での扱いについて紹介します。

他の古代生物との比較

ダンクルオステウスと同じ時代に生息していた生物には、さまざまな特徴を持つものがいます。以下に、特徴ごとの比較をまとめます。

| 生物名 | 主な特徴 | サイズの目安 |

|---|---|---|

| ダンクルオステウス | 骨板の頭部、強いアゴ | 最大8メートル以上 |

| リミダスピス | 柔らかい体、口に突起物 | 約2メートル |

| クラドセラケ | サメの仲間、柔軟な骨格 | 約2~3メートル |

この中でも、ダンクルオステウスは特に捕食力と防御力の点で際立っています。他の古代魚類と比べることで、その独自性がより際立つことがわかります。

ゲームやメディアでの描かれ方

ダンクルオステウスは、現代のゲームや映画、書籍などで度々取り上げられています。実際の生態や姿がはっきりと分かっているわけではありませんが、そのインパクトのある外見から、さまざまなアレンジが施されています。

たとえば、恐竜や海のモンスターを扱ったゲームでは、ダンクルオステウスが強力なキャラクターとして登場することも多いです。また、子ども向けの図鑑やアニメでは、巨大な魚として紹介され、古代の海の王者として描かれています。こうしたメディアでの扱いにより、一般の人々にも広く知られる存在となりました。

現代科学に与えた影響

ダンクルオステウスの研究は、古代の生態系だけでなく、捕食動物の進化や絶滅のメカニズムを理解する上でも役立っています。そのアゴの構造や骨板の発達は、現代の魚類やサメの進化を考えるうえでの貴重な比較対象となっています。

また、化石の発見や解析技術の進歩により、より詳細な生態や成長過程が明らかになりつつあります。これらの研究成果は、現代の生物多様性や環境変化への理解にもつながっています。ダンクルオステウスは、過去の生物でありながら、現代科学に重要な示唆を与え続けています。

まとめ:ダンクルオステウスの魅力と絶滅理由を総合的に解説

ダンクルオステウスは、その巨大な体や強力なアゴ、装甲に覆われた頭部など、数多くの魅力的な特徴を持つ古代の捕食者です。このような特徴によってデボン紀の海で頂点に君臨していました。

一方で、デボン紀末の気候変動や獲物の減少、新たなライバルであるサメの台頭など、複数の要因が重なったことで絶滅を迎えることになりました。研究やメディアで取り上げられることで、現代においてもその存在は多くの人に知られています。ダンクルオステウスは、古代生物の中でも特に学びの多い存在といえるでしょう。