ディプロドクスとはどんな恐竜か概要と特徴を解説

ディプロドクスは、長い首と尾を持つ巨大な草食恐竜として知られています。特徴や生態について、わかりやすくご紹介します。

ディプロドクスの名前の由来と意味

ディプロドクスという名前は、ギリシャ語で「二重の梁」を意味しています。この名前は、尾の骨に特徴的な構造があったことから付けられました。ディプロドクスの尾の骨には、ほかの恐竜には見られない「二重構造」の突起がありました。これは、骨同士がしっかりとつながることで、柔軟さと強さを同時に持ち合わせていたと考えられています。

長い体を支えるために、こうした特別な骨の構造が必要だったと考えられています。ディプロドクスの名前は、発見された骨の形状がきっかけになっているため、恐竜の特徴をよく表しています。名前の由来を知ることで、ディプロドクスがどんな恐竜だったか想像しやすくなります。

発見の歴史と化石の見つかった場所

ディプロドクスの化石が最初に発見されたのは1877年、アメリカのコロラド州です。その後も同じアメリカのワイオミング州やモンタナ州など、北アメリカ西部を中心にいくつかの化石が見つかっています。発掘された化石の多くは、比較的状態の良い骨格が残っており、恐竜の全体像を復元する手がかりとなりました。

19世紀の終わりから20世紀初頭にかけては、恐竜化石の発掘競争が激しかったため、ディプロドクスもその注目を集める恐竜のひとつとなりました。発見された場所は、当時の地層からもディプロドクスが生きていた時代や環境を知る上で重要な資料となっています。

ディプロドクスが生きていた時代と生息環境

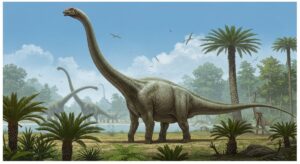

ディプロドクスは約1億5千万年前、ジュラ紀後期に生きていました。この時代は、地球上に温暖な気候が広がり、広大な森林や湿地帯が多く存在していました。

ディプロドクスが見つかっている地域は、当時は川や湖の近くに広がる低地の森林だったと考えられています。食べ物となる植物が豊富だったため、この巨大な恐竜が群れで暮らすことも可能だったと考えられています。生息環境について知ることで、ディプロドクスがどのような生活をしていたかがより具体的にイメージできるでしょう。

ディプロドクスの大きさと体の特徴

ディプロドクスは、恐竜の中でも特に大きな体を持っていました。全長や体重、体の形の特徴について具体的に見ていきます。

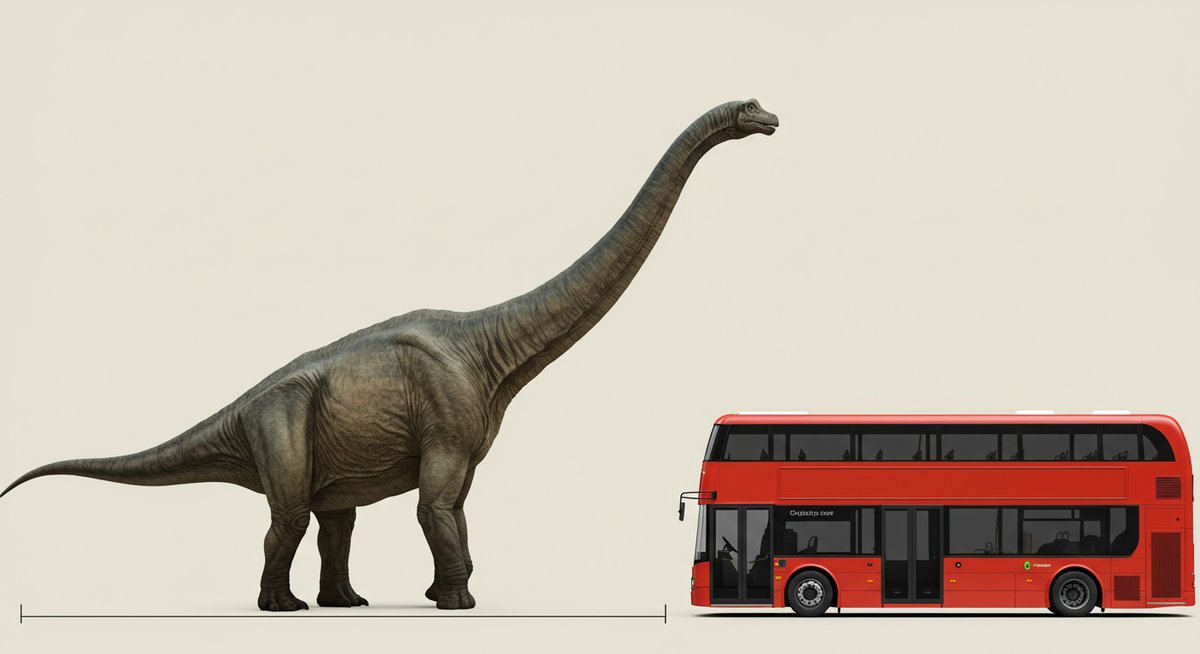

全長や体重の推定と他の大型恐竜との比較

ディプロドクスの全長は、最長で30メートル以上と考えられています。体重は10~15トンほどに推定されています。これは、現代のゾウの数倍にもなる大きさです。

他の大型恐竜と比べてみると、たとえばブラキオサウルスは全長25メートル前後、体重は30トンを超えるともいわれています。一方、アパトサウルスはディプロドクスよりもやや短いですが、体の幅が広いのが特徴です。下の表に、代表的な大型恐竜との比較をまとめました。

| 恐竜名 | 全長(およそ) | 体重(およそ) |

|---|---|---|

| ディプロドクス | 27〜33m | 10〜15トン |

| ブラキオサウルス | 22〜26m | 30トン |

| アパトサウルス | 22〜25m | 20〜25トン |

長い首と尾の役割や骨格構造のポイント

ディプロドクスの最大の特徴は、極端に長い首と尾です。首の長さは6〜7メートルにもなり、尾も体の半分以上を占めていました。この長い首は、高い木の葉や広い範囲の植物を効率よく食べるために役立っていたと考えられています。

また、尾はバランスを取るためや、外敵から身を守るためにも使われていた可能性があります。ディプロドクスの尾の骨は、ムチのようにしなやかで、敏捷に動かせたとされています。骨格自体は比較的軽量で、骨の中に空洞が多かったことも知られています。こうした構造により、巨大な体でも効率よく動けるようになっていました。

ディプロドクスの頭部や歯の特徴と食性

ディプロドクスの頭部は体に比べて小さく、細長い形をしていました。歯は前方に並んでおり、形は細くて筆のような形状をしています。この歯は、硬い木の葉や枝を切り取るというよりも、やわらかい葉やシダ類などをつかむのに適していました。

食性としては、地面や低い場所から植物を引き抜くことが多かったと考えられています。口の形や歯の並びを見ると、食べ物を大量に飲み込んで胃の中で消化していたようです。消化を助けるために小石を飲み込むこともあったとされています。こうした特徴から、ディプロドクスは大量の植物を効率よく食べる草食恐竜として進化したことがわかります。

ディプロドクスの生活や生態について

ディプロドクスがどのような食事をしていたのか、また群れでの暮らしや他の恐竜との関係について解説します。

草食恐竜としての食事方法と採食スタイル

ディプロドクスは完全な草食性で、主にシダ植物や針葉樹の葉を食べていたとされています。長い首を使って、地面だけでなく、高い木の葉にもラクに届くことができました。この首の可動域の広さが、同じ場所に生息する他の草食恐竜との食べ物の競争を避けるための工夫だったと考えられています。

ディプロドクスの歯は、食べ物をすりつぶすのではなく、葉を引き裂いて飲み込むのに適した形をしています。そのため、消化を助けるために胃の中で小石(胃石)を利用した可能性もあります。大量の植物を一度に食べることで、巨大な体を支えるエネルギーを確保していました。

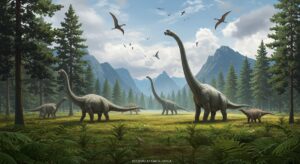

群れでの行動や社会性の有無

ディプロドクスは、複数の個体がまとまって行動していた可能性が高いと考えられています。化石の発掘現場では、複数体が同じ地層で発見されることがあり、これが群れでの行動を裏付ける証拠とされています。

群れを作ることで、外敵から身を守ったり、効率的に食べ物を探したりできたと考えられます。とくに幼体や若い個体は、群れの中で守られながら成長することができたでしょう。現代の大型草食動物にも見られる行動パターンが、ディプロドクスにもあったのではないかと推測されています。

天敵や他の恐竜との関係性

ディプロドクスのような大型恐竜でも、天敵が存在しました。代表的なのがアロサウルスなどの肉食恐竜です。アロサウルスは、ディプロドクスの群れに近づき、弱い個体や幼体を狙っていたと考えられています。

一方で、ディプロドクスも尾を素早く振ることで、攻撃的な行動を取ることができたため、成体は天敵にとって簡単な相手ではなかったでしょう。草食恐竜同士では、食べ物をめぐる競争があったものの、首の長さや採食スタイルの違いによって、うまく棲み分けをして暮らしていたと考えられます。

ディプロドクスに関する最新研究やトピック

ディプロドクスは発見から長い年月が経っていますが、近年も新しい発見や研究が進んでいます。最新の話題やトピックも見ていきましょう。

新たな化石発見と学術的な意義

21世紀に入ってからもディプロドクスの新しい化石の発見が報告されています。特に、これまでに知られていなかった成長段階の個体や、骨の詳細な構造がわかる保存状態のよい化石が見つかったことは、学術的にも大きな意味を持ちます。

こうした発見により、従来の復元図や体の構造についての理解が深まりました。さらに、ディプロドクスがどのように成長し、群れでどのように暮らしていたのかについても具体的な検証が進んでいます。新しい化石の発見は、恐竜研究の進歩に大きく貢献しています。

近年明らかになった生態や成長過程の新知見

近年の研究では、ディプロドクスの成長スピードや寿命についても新たな仮説が提案されています。骨の年輪のような構造を調べることで、毎年どれだけ成長していたかを推定できるようになりました。

また、幼体から成体になるまでの間に、首や尾の長さがどのように変化していったのか、年齢による骨格の違いも明らかになっています。これにより、ディプロドクスの子どもがどのように群れで守られていたか、成長につれてどう役割が変化したかも研究されています。こうした研究から、ディプロドクスの生態についてより深い理解が進んでいます。

ディプロドクスが現代に与えた影響や人気の理由

ディプロドクスは、発見当初から大きな話題となり、世界中の博物館で実物大の復元模型が展示されています。その迫力ある姿は、子どもから大人まで多くの人に親しまれてきました。

また、映画やアニメなどのメディアにもたびたび登場し、「恐竜=大きい」というイメージを強く印象づける存在です。ディプロドクスが現代でも人気を集める理由は、圧倒的な大きさとユニークな体のバランス、そして研究が進むごとに新しい発見が続いている点にあるといえるでしょう。

まとめ:ディプロドクスは巨大でユニークな草食恐竜だった

ディプロドクスは、長い首と尾、独特な骨格を持つ草食恐竜でした。生息した時代や環境、食事方法や群れでの行動など、さまざまな点で興味深い特徴があります。

最新の研究によって、新しい発見が続くディプロドクス。巨大でユニークな存在として、これからも多くの人に興味を持たれ続けることでしょう。