恐竜の名前に使われるトプスの意味と由来

恐竜の名前にはさまざまなルールや由来があります。「トプス」という言葉も特定の恐竜によく見られる特徴的な語尾のひとつです。

トプスが恐竜の名前に含まれる理由

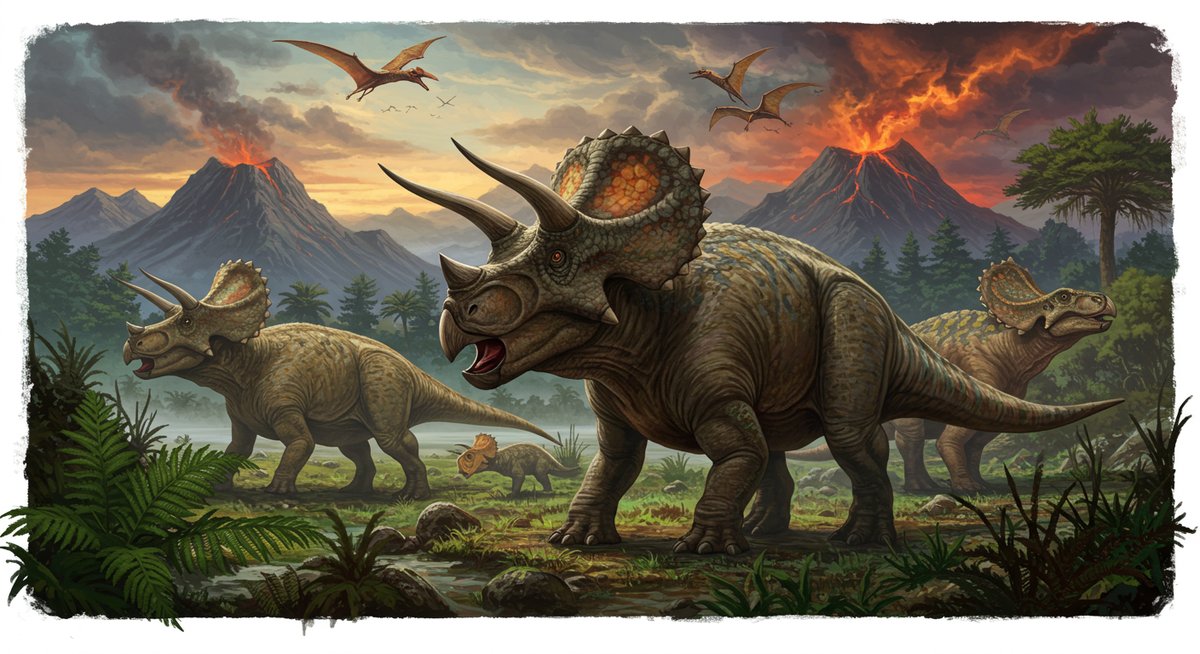

「トプス」は主に角を持つ恐竜の名前に使われています。たとえば、トリケラトプスやペンタケラトプスなどが代表例です。これらの恐竜は頭に硬いフリルや角を持っており、その特徴から「トプス」を名前に含めることが一般的になりました。

恐竜の学名は見た目や発見地域、発見者の名前などから付けられます。特に「トプス」は、頭の飾りや顔の形に関係している場合が多いです。このように、恐竜の名前には特徴を表す言葉が多く使われています。

トプスの語源と学名での使われ方

「トプス」はギリシャ語の「顔」を意味する言葉に由来しています。学名で「~トプス」と付く場合、その恐竜が他と区別できる特徴的な顔立ちを持っていることを表しています。

たとえば、トリケラトプスは「三本の角を持つ顔」という意味になります。学名はラテン語やギリシャ語が基本ですが、特徴を伝えるために「トプス」のような語尾が使われるのです。こうしたルールは、世界中の研究者が共通して恐竜を理解しやすくするためにも役立っています。

トプスが付く恐竜の代表例と特徴

「トプス」が名前に付く恐竜はいくつか存在します。以下の表にまとめました。

| 恐竜名 | 特徴 |

|---|---|

| トリケラトプス | 三本の角・大きなフリル |

| ペンタケラトプス | 五本の角・幅広い頭部 |

| プロトケラトプス | 小型・フリルが発達しはじめた段階 |

これらは全て角竜(かくりゅう)と呼ばれるグループに属します。頭のフリルや角の数・形が種ごとに異なり、その違いが名前にも反映されています。見た目の印象から名前が付けられていることが多い点が特徴です。

名前にトプスが付く有名な恐竜たち

「トプス」のつく恐竜は、恐竜好きの間でも特に知名度が高いグループです。それぞれの名前や特徴を見ていきましょう。

トリケラトプスの名前の意味と特徴

トリケラトプスの名前は、ギリシャ語で「三つの角を持つ顔」を意味します。頭に三本の角(額に二本、鼻に一本)があり、大きなフリルを持つのが特徴です。体長はおよそ9メートルにもなり、植物を主食としていたと考えられています。

この恐竜は、頭部の角とフリルで仲間同士のコミュニケーションをしたり、敵から身を守ったりしていたと考えられています。映画や図鑑でもよく登場し、子どもたちにも人気の高い恐竜です。

ペンタケラトプスの由来と生態

ペンタケラトプスは名前の通り、「五つの角を持つ顔」という意味を持っています。ただし、実際には大きな角が三つ、小さな突起が二つという構成です。頭部が非常に大きく、幅広いフリルが特徴的です。

生態については、群れで生活し、草食性だったと推測されています。大きなフリルや角は、天敵への対抗や仲間との関係づくりに使われた可能性があります。トリケラトプスと同じく北アメリカ大陸で化石が発見されています。

プロトケラトプスの語源と発見の歴史

プロトケラトプスは、「最初の角のある顔」という意味があります。「プロト」は「最初の」「原始的な」という意味です。この恐竜は体が比較的小さく、フリルも控えめですが、後の大型角竜への進化の過程を示しています。

プロトケラトプスはモンゴルのゴビ砂漠で多くの化石が見つかりました。1920年代の発見は当時世界中の注目を集め、恐竜の進化の謎を解く手がかりにもなりました。現在でも、進化の流れを知るうえで重要な恐竜とされています。

恐竜の名前によく使われる他の語尾や語源

恐竜の名前には、「トプス」以外にもよく使われる語尾や由来があります。名前の最後の部分にも意味が込められています。

サウルスやドンなど恐竜名の定番語尾

「サウルス」は「トカゲ」を意味し、多くの恐竜の名前に使われています。たとえば、ティラノサウルス(意味は「暴君トカゲ」)、ステゴサウルス(意味は「屋根トカゲ」)などです。

一方、「ドン」は「歯」を意味します。イグアノドン(「イグアナの歯」)がその例です。こうした語尾が使われることで、その恐竜がどんな特徴を持つかが分かりやすくなっています。

ケラトプスやラプトルとの違い

「ケラトプス」は「角のある顔」を意味し、「トプス」と同様に角竜に多く使われます。一方、「ラプトル」は「盗賊」「すばやい」を意味し、俊敏な肉食恐竜の名前によく登場します。たとえば、ヴェロキラプトルが有名です。

「トプス」はフリルや角のある顔を、「ラプトル」は素早い動きを強調する名前に使われることが多いです。見た目や行動の特徴が名前の違いに現れています。

名前から分かる恐竜の特徴や分類

恐竜の名前には、その恐竜の特徴や分類、発見時の状況などが反映されています。たとえば、

- 「トリケラトプス」=三本の角

- 「ステゴサウルス」=背中に板がある

- 「ヴェロキラプトル」=すばやい

このように、名前を見るだけでその恐竜の大まかな特徴を想像できます。分類や進化の流れを知るヒントにもなり、恐竜について学ぶ楽しみが広がります。

トプス以外にも興味深い恐竜の名前の決め方

恐竜の名前には、見た目や特徴以外にもさまざまな決め方があります。発見時のエピソードや人名、地名なども由来になります。

新種発見時のネーミングルール

新種の恐竜が発見されると、国際的なルールに従って名前が付けられます。基本的にはラテン語やギリシャ語を使い、すでに使われている名前と重複しないようにします。

また、名前はその恐竜の重要な特徴、発見場所、または発見に貢献した人物をたたえる意味合いも含められることがあります。命名には科学的な根拠とともに、発見者の思いも込められています。

地名や発見者の名前が使われる理由

恐竜の名前には発見された地名や人名がよく使われます。たとえば、「ユタラプトル」はアメリカのユタ州で発見されたことにちなんでいます。また、「オウラノサウルス」は発見者の名前に由来しています。

このような命名は、発見の歴史や場所を記録する意味も持っています。世界中の恐竜ファンや研究者が、どこでどのような恐竜が見つかったのかを知る手がかりとなるのです。

現代でも残る恐竜名の文化的影響

恐竜の名前は、現代でも映画、アニメ、商品名などさまざまな場所で使われています。特に「トリケラトプス」や「ティラノサウルス」といった名前は、子どもたちにとっても親しみやすい存在です。

また、恐竜の名前が持つ響きや意味は、科学教育や図鑑、キャラクターのデザインなどにも影響を与えています。このように、恐竜の名前は今なお文化の中で生き続けていると言えるでしょう。

まとめ:トプスの意味を知れば恐竜の世界がもっと楽しくなる

恐竜の名前には、それぞれに深い意味や由来が込められています。「トプス」の意味を知ることで、恐竜の見た目や暮らしぶりをより身近に感じることができます。

名前の語源や由来に注目することで、恐竜の研究や歴史にも興味が広がります。知識を深めることで、恐竜の世界がさらに魅力的に感じられるでしょう。