恐竜がいた時代の特徴と地球の変化

恐竜が生きていた時代は、私たちが今知る地球とは大きく異なる環境でした。この時期の地球や生き物の変遷を解説します。

三畳紀ジュラ紀白亜紀の違いと流れ

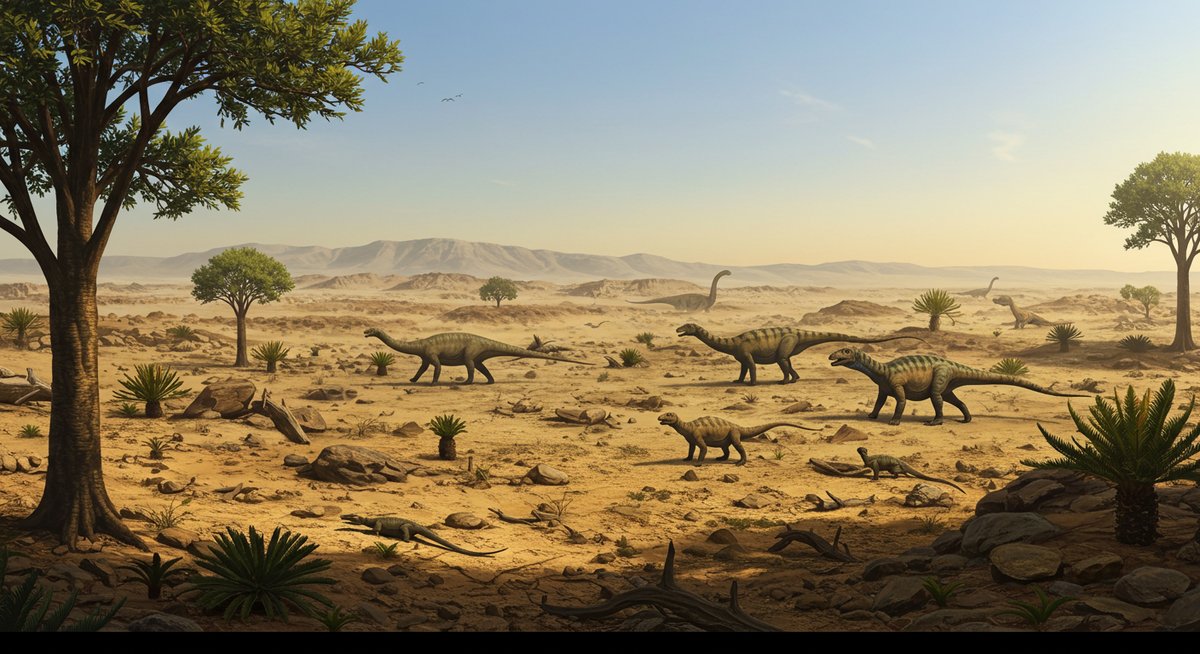

三畳紀・ジュラ紀・白亜紀は、恐竜が栄えた時代を区切る名前です。それぞれの時代には特徴的な気候や大陸配置、生き物の種類の変化が見られます。三畳紀(約2億5200万〜約2億年前)は、恐竜の祖先が登場した時期で、大陸は一つにまとまっていました。気候は乾燥しており、多様な爬虫類が現れ始めました。

ジュラ紀(約2億〜約1億4500万年前)になると、気候は温暖で湿度が高くなり、恐竜が急速に多様化しました。大きな草食恐竜や肉食恐竜が現れ、植物もシダや針葉樹が広がりました。白亜紀(約1億4500万〜約6600万年前)は、恐竜の最盛期で、新しい種類の恐竜が次々と現れました。この時代の終わりには、大陸が現在の形に近づき、気候にも変動が生じました。

恐竜が繁栄した地球環境

恐竜が最も繁栄していた時代の地球は、今とは大きく異なる環境でした。大陸は移動しつつあり、広大な内陸部が存在していました。気温は今よりも高く、極地にも氷がほとんどありませんでした。

また、酸素や二酸化炭素の濃度も現代と違っていました。植物が広く繁茂し、それを食べる大型草食恐竜が生息していたのも特徴です。恐竜たちは、この豊かな植物と温暖な気候に支えられて多様な進化を遂げました。

恐竜が登場する以前とその後の生物

恐竜が現れる前の地球では、爬虫類の祖先や魚類、両生類などが主な生き物でした。三畳紀の初めには大量絶滅が起こり、その後に恐竜が登場します。

恐竜の時代が終わった後には、哺乳類や鳥類など新しいグループが進化しました。これにより、地球上の生態系は大きく変化しました。恐竜以前と以後では主役となる生物が大きく入れ替わったことがわかります。

恐竜の進化と多様な生き物たち

恐竜時代には、驚くほど多様な生き物が誕生しました。恐竜だけでなく、さまざまな動植物が互いに影響し合いながら進化しました。

恐竜の種類と代表的な特徴

恐竜にはさまざまな種類があり、大きく草食恐竜と肉食恐竜に分けられます。草食恐竜には、首の長いブラキオサウルスやトリケラトプスなどがおり、巨大な体で低い植物や高い木の葉を食べていました。

一方、肉食恐竜には、鋭い歯と爪を持つティラノサウルスやヴェロキラプトルが知られています。サイズや形、食性などの違いによって、恐竜はそれぞれの環境に適応して進化しました。

【恐竜の代表例】

| 名前 | 食性 | 特徴 |

|---|---|---|

| ティラノサウルス | 肉食 | 大きな頭と強力なあご |

| トリケラトプス | 草食 | 角と大きな頭のフリル |

| ステゴサウルス | 草食 | 背中の板状の骨 |

羽毛やクチバシを持つ恐竜の発見

かつて恐竜は「トカゲのような姿」と考えられていましたが、最近は羽毛を持つ恐竜の化石が多く発見されています。特に中国やモンゴルで見つかった化石から、羽毛が体を覆う小型恐竜の姿が明らかになりました。羽毛は体温調節や求愛行動、飛行の前段階など、さまざまな役割を持っていたと考えられています。

また、鳥と同じようにクチバシを持つ恐竜も存在しました。オヴィラプトルやプロトケラトプスなど、食べ物の種類や生活環境に合わせて進化した結果だとされています。この発見により、恐竜と現代の鳥のつながりが一層確かなものとなりました。

恐竜と同時代に生きた他の動物や植物

恐竜の時代には、他にも多様な動物や植物が共存していました。空には翼竜が飛び、海にはモササウルスやプレシオサウルスなど大型の爬虫類が泳いでいました。

植物も、シダ類やイチョウ、針葉樹が主流でした。被子植物(花を咲かせる植物)は白亜紀の後期になって急速に広まりました。恐竜を中心とした生態系は、これらの動植物が密接に関わり合うことで成り立っていました。

恐竜の絶滅にまつわる謎と最新説

恐竜がなぜ絶滅したのかは、長年にわたって多くの研究が行われてきました。現在も新たな説や発見が続いています。

大量絶滅の原因と有力な仮説

恐竜の絶滅の原因として、最も有力とされているのは「巨大隕石の衝突」と「火山活動の活発化」です。白亜紀の終わり、メキシコのユカタン半島に巨大な隕石が衝突したと考えられています。これにより、地球規模で気候が急激に変化し、多くの生物が姿を消しました。

また、インド付近の大規模な火山活動も、同時期に発生していたとされています。これらが組み合わさることで、恐竜を含む多くの生物が生き延びられなくなったという説が現在最も広く受け入れられています。

恐竜絶滅後の生物の進化

恐竜が絶滅した後、地球には新しい生き物が現れました。特に哺乳類は、この時代から急速に進化を始めました。それまで小型で目立たなかった哺乳類が、恐竜がいなくなったことで空いた生態系のすき間に適応し、多様な種類が広がりました。

また、鳥類も恐竜の子孫として生き残り、現在のような姿に進化していきました。この時期の進化は、私たち人間や現代の動物が生まれる土台となったのです。

恐竜は本当に絶滅したのか現代に残る生き物

「恐竜は完全に絶滅したのか?」という疑問を持つ人も多いかもしれません。実は、現代に生きる鳥は恐竜の直系の子孫とされています。化石や遺伝子の研究から、鳥類は小型の羽毛恐竜が進化した存在であることがわかっています。

つまり、形を変えながらも恐竜の一部は今も私たちの身近にいるということです。恐竜の遺伝子や特徴は、今日も鳥たちの中に受け継がれています。

恐竜研究の最前線と現代の学び

恐竜の研究は今も続いており、新しい発見が次々と報告されています。私たちの生活や未来予測にも役立つ知見が増えています。

恐竜の卵や子育ての最新研究

恐竜の化石からは、卵や巣の跡も見つかっています。最新の研究では、親が巣に卵を産み、温めたり守ったりしていた証拠が確認されています。オヴィラプトルなどは、巣の中で卵を抱えていた姿の化石も発見されており、子育ての行動があったと考えられています。

また、卵の殻の構造や化石に残る幼体の骨から、孵化後しばらくは親が面倒を見ていた可能性も浮かんできました。恐竜の子育て行動は、現代の鳥やワニなどに通じるものがあると考えられます。

化石からわかる恐竜の行動と生態

化石は、恐竜の姿形だけでなく、行動や生活環境も教えてくれます。たとえば、群れで移動していた証拠や、ケガの治った骨などが発見されています。これにより、恐竜が単独行動だけでなく、仲間と協力して暮らしていたことが示唆されます。

足跡化石や巣の跡、糞の化石なども重要な手がかりです。これらの痕跡から、食べていた植物や狩りの方法、縄張り争いの様子まで推測できるようになりました。

恐竜研究が地球環境や未来予測に与える影響

恐竜の研究は、生物の進化や絶滅、地球環境の大きな変化を理解する手助けとなっています。恐竜が地球規模の環境変動にどう対応したかを知ることで、現代の気候変動や生物多様性の問題へのヒントを得ることができます。

また、絶滅の過程や生態系の再生について学ぶことで、今後の地球の未来を考える上でも貴重な知見となります。恐竜研究は、過去と現在、そして未来をつなぐ学問です。

まとめ:恐竜の時代から学ぶ地球と生命の壮大な歴史

恐竜が生きた時代を振り返ることで、地球の変化や生命の進化の壮大さを実感できます。恐竜の研究は、今も私たちの生活や未来に深くつながっています。地球と生命の歴史を知ることは、私たち自身の存在を考えるきっかけにもなります。