白亜紀に生息していた主な生物とその特徴

白亜紀は恐竜が栄えた時代として有名ですが、陸・海・空それぞれに多彩な生物が存在していました。この時代の生き物の特徴を分かりやすく紹介します。

白亜紀の代表的な恐竜の種類

白亜紀を代表する恐竜には、肉食・草食問わず多くの種類が存在しました。中でも知られているのは、大型肉食恐竜ティラノサウルスです。強いあごと鋭い歯が特徴で、食物連鎖の上位に位置していました。また、小型の草食恐竜としてはイグアノドンが有名です。頑丈な体と特徴的な親指のトゲを持ち、集団で行動することもあったと考えられています。

他にも、背中や尾に装甲を持つアンキロサウルスや、長い首のブラキオサウルスなど、多様な体の形や生活スタイルを持つ恐竜が存在しました。これらの恐竜は、食べ物や環境に合わせて体の特徴を進化させていった点が興味深いところです。

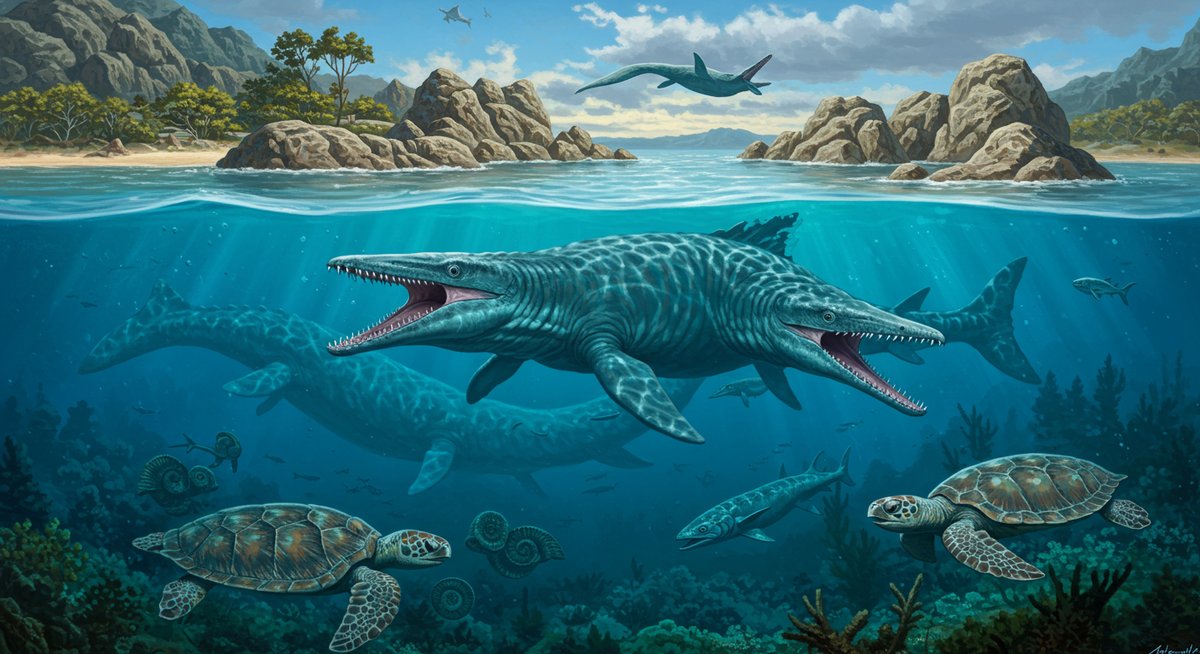

白亜紀の海に棲んだ生物たち

白亜紀の海には、魚に似た姿をした大型爬虫類モササウルスや、イルカに似た体型のイクチオサウルスなどが暮らしていました。これらは恐竜とは異なるグループの爬虫類で、水中を素早く泳ぐ能力に優れていたと考えられています。

また、アンモナイトと呼ばれる巻貝の仲間も白亜紀の海を代表する生物です。アンモナイトは硬い殻を持ち、さまざまな形や大きさのものが発見されています。さらに、サメや原始的な魚類も多く見られ、海の生態系も陸と同じように複雑に発展していました。

白亜紀の空を飛んだ生物の進化

白亜紀の空には、恐竜の仲間である翼竜や、初期の鳥類が進化していました。翼竜の中でもプテラノドンは大きな翼と細長いくちばしが特徴で、主に魚を捕まえて生活していたと考えられています。

一方、始祖鳥のような初期の鳥類も現れ、羽毛を持ち、木々の間を移動したり短い距離を飛んだりして生活していました。これらの生き物は、空を利用することで多様な生態系の中で独自の進化を遂げていきました。

白亜紀の環境と生態系の変化

白亜紀は温暖な気候が続き、生物たちにとって多様な環境が広がっていました。陸や海、空の生態系の特徴や変動について見ていきましょう。

陸地と気候の特徴と変動

白亜紀の地球は、現在とは大きく異なる姿をしていました。大陸は分裂と移動を繰り返しており、今のような配置にはなっていませんでした。このため、陸地ごとに異なる動植物が進化するきっかけとなりました。

また、気候は全体的に温暖で、極地にも氷がほとんど存在しませんでした。雨が多く、湿度も高めだったため、広大な森林や湿地が広がっていました。こうした環境の変化は生物の多様性に大きな影響を与え、進化の原動力となりました。

白亜紀の植物と食物連鎖

白亜紀には、シダ植物や針葉樹に加えて、被子植物(花を咲かせる植物)が登場しました。被子植物の出現は、生態系全体に新しい変化をもたらしました。たとえば、花粉や果実を食べる生き物が増え、動物と植物の関係がより密接になりました。

食物連鎖もこの時期に多様化しています。草食恐竜が植物を食べ、それを肉食恐竜が捕食する構造のほか、昆虫や小型哺乳類なども複雑に関わっていました。植物の種類が増えたことで、さまざまな生物がそれぞれの役割を持つようになり、安定した生態系が形成されていきました。

生態系における捕食者と被食者の関係

白亜紀の生態系では、捕食者と被食者のバランスが保たれていました。大型肉食恐竜は捕食者として君臨し、主に中型・大型の草食恐竜や時には小型動物を狙っていました。一方、草食恐竜たちは群れを作ったり、体の一部を硬くしたりすることで身を守る工夫をしていました。

また、海や空にも捕食者と被食者の関係が見られます。モササウルスのような海の捕食者は魚や小型の海生生物を食べていましたし、翼竜や鳥類も昆虫や小動物を捕まえていました。このように、それぞれの生息場所で独自の食物連鎖が成立していたことが分かります。

恐竜以外の白亜紀の生物たち

恐竜以外にも、白亜紀にはさまざまな生物が登場し、それぞれ独自の進化を遂げていました。哺乳類や爬虫類、昆虫類の姿と役割を見てみましょう。

哺乳類の初期の進化と多様化

白亜紀の哺乳類は、現在のような大型動物ではなく、主に小型の夜行性動物が中心でした。これらの哺乳類は、恐竜の目を避けて夜間に活動し、昆虫や小さな動植物を食べて生活していました。

この時代の哺乳類は、卵を産む種類や胎生(お腹の中で子供を育てる)など、いくつかのグループに分かれていました。体の大きさや形もさまざまで、環境に応じて多様な進化が進んでいきました。白亜紀の終わりには、恐竜の絶滅とともに哺乳類が大きく発展する準備が整いました。

白亜紀の爬虫類や両生類の姿

白亜紀には恐竜以外にも、多種多様な爬虫類や両生類が生息していました。たとえば、トカゲやカメの祖先にあたる生物が多く見られ、現在の爬虫類の基礎となる特徴を備えていました。

両生類も湿地や水辺で生活し、昆虫や小型生物を捕食していました。これらの生物は、生態系の中で重要な役割を果たしており、食物連鎖を支える存在でした。白亜紀の爬虫類や両生類は、現代の生き物に繋がる進化の過程で重要な位置を占めています。

白亜紀の昆虫類とその役割

白亜紀は昆虫の多様化が進んだ時代でもありました。特に、花を咲かせる植物(被子植物)の登場により、花粉を運ぶための昆虫が増えました。代表的なものとして、ハチやチョウ、甲虫などが挙げられます。

昆虫は植物の受粉を助ける役割だけでなく、小動物や鳥類、爬虫類の重要な食料にもなっていました。昆虫の増加は、食物連鎖をより複雑にし、生態系全体の安定化につながりました。

白亜紀の生物絶滅とその後の進化

白亜紀末には地球規模の大量絶滅が起こり、多くの生物が姿を消しました。その影響や、絶滅後に現れた生物、現代への進化について解説します。

大量絶滅の主な原因と影響

白亜紀末の大量絶滅の原因として、代表的なのは巨大隕石の衝突です。この影響で、地球の気温が急激に低下し、長期間にわたって日光が地表に届きにくくなったと考えられています。

この結果、多くの恐竜やアンモナイトなどの生物が絶滅しました。食物連鎖の上位にいた生き物が消えることで、生態系全体に大きな影響が及びました。陸上だけでなく、海や空の生物にも絶滅の波が広がったのが特徴です。

白亜紀末の生物絶滅後に現れた新たな生物

恐竜などの大型生物が絶滅した後、哺乳類や鳥類が急速に進化と多様化を遂げました。白亜紀まで小型だった哺乳類は、恐竜のいない環境で様々な大きさや形態に進化し、現在の動物の祖先となりました。

一方、鳥類も生き残り、多くの種類が生まれました。これにより、陸・海・空それぞれの生態系が再編成され、現代につながる多様な動植物の基盤が築かれました。

現代生物への影響と進化の系譜

白亜紀末の大量絶滅を経て、動植物は新しい環境に適応するための進化を続けました。哺乳類は急速に種を増やし、やがて霊長類やクジラ、ゾウなどの多種多様なグループが誕生しました。

また、鳥類は空を利用して新たな生態系を作り上げています。植物もさまざまな種が誕生し、現在の緑豊かな地球を形作ることに貢献しました。このような進化の流れは、今も私たちの身の回りで続いています。

まとめ:白亜紀の生物多様性と進化の意義

白亜紀は、恐竜をはじめとする多様な生物が陸・海・空で栄えた時代でした。この時代に現れた被子植物や初期の哺乳類、昆虫類の進化は、現代の生物多様性の礎となっています。

また、白亜紀末の大量絶滅は、生態系の再構築や新たな生物の出現を促し、地球の生命の進化に大きな役割を果たしました。これらの歴史を知ることで、今後の生態系や生命の持続についても学ぶことができるでしょう。