カスモサウルスの特徴と基本情報

カスモサウルスは、独特な角とフリルを持つことで知られる草食恐竜です。見た目や体の構造、発見の歴史などを通して、カスモサウルスの基本となる情報をまとめます。

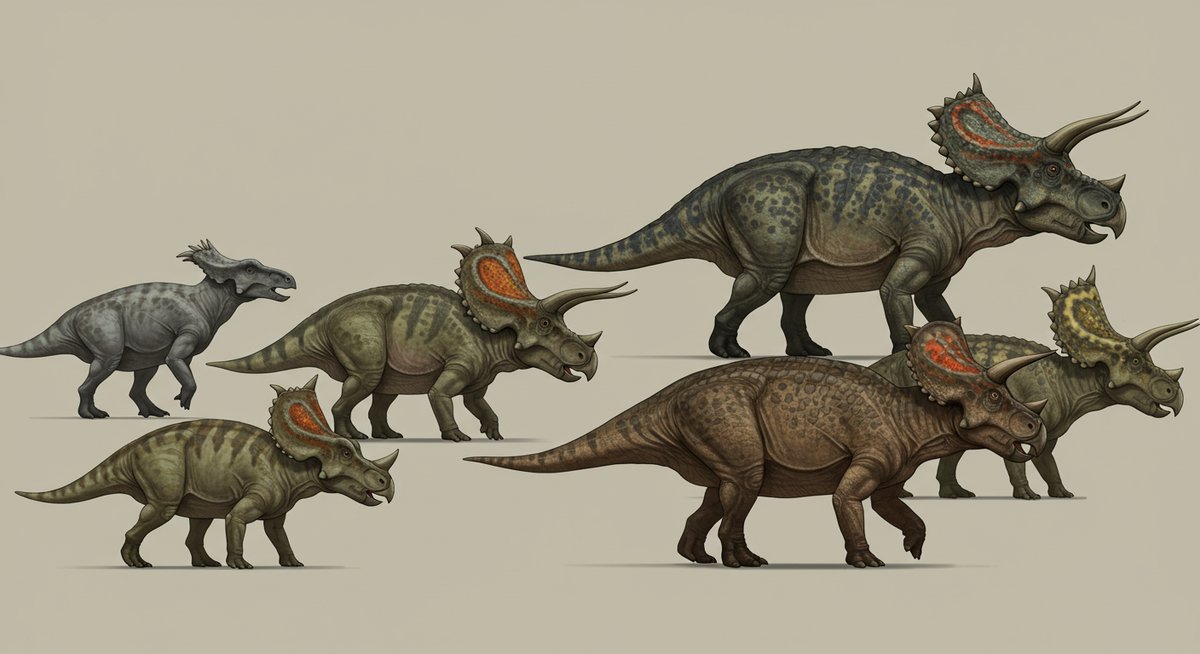

体の構造と大きさ

カスモサウルスの体はがっしりとしており、四本の足でしっかり立つことができました。体長はおおよそ4.5〜5メートル、体高は約2メートルほどで、体重は1.5トン程度だと考えられています。

頭部の特徴が目立ちますが、全体としてはコンパクトな草食恐竜でした。大きな頭骨と短い尾があり、重い体を太く力強い脚で支えていました。こうした構造は、同じ仲間のトリケラトプスと似ている点も多いですが、細かい違いも見られます。

角やフリルの役割

カスモサウルスの最大の特徴は、顔に生えた2本の長い角と、後頭部をおおう大きなフリルです。角は目の上にあり、鼻の上にも小さな突起が見られます。

この角やフリルの役割については複数の説があります。主に、外敵から身を守るためや、同じ種の仲間同士で力比べをするために使われたと考えられています。また、フリルは体を大きく見せて威嚇したり、仲間を認識しやすくしたりするのに役立った可能性も指摘されています。実際には、複数の役割があったと考えられています。

名前の由来と発見の歴史

「カスモサウルス」という名前は、ギリシャ語で「開いたトカゲ」という意味です。この名前は、頭のフリルに大きな穴があいていることから付けられました。

初めて化石が発見されたのは、20世紀初頭のカナダ・アルバータ州です。その後、さまざまな化石が見つかることで詳しい姿が明らかになりました。発見当初は他の恐竜と混同されることもありましたが、研究が進むにつれて独自の特徴が認められるようになりました。

生息地と時代背景

カスモサウルスがどのような場所や時代に暮らしていたのか、その地理的な分布や当時の環境を見ていきます。また、共存していた恐竜にも注目します。

生きていた時代と地理分布

カスモサウルスが生息していたのは、約7,600万年前から7,400万年前の白亜紀後期です。主に現在の北アメリカ大陸、特にカナダのアルバータ州やアメリカ西部で化石が発見されています。

この地域は当時、広大な川や湖が広がる肥沃な平原でした。カスモサウルスの仲間の多くも同じ地域で見つかっており、北アメリカ大陸西側が彼らの主な生活圏だったと考えられます。地理分布からも、同じ時代に多くの恐竜が共存していたことがわかります。

当時の環境と気候

カスモサウルスが暮らしていた白亜紀後期は、今と比べて気温が高めで、湿度も高い時代でした。大きな川や湖に囲まれ、豊かな植物が生い茂る環境は、草食恐竜にとって暮らしやすい場所だったといえます。

この時代には、季節による寒暖差が比較的小さく、年間を通じて温暖な気候が続いていました。また、植物の種類も多く、シダやソテツといった古いタイプの植物が主流を占めていました。こうした環境は、カスモサウルスの食生活にも大きく影響を与えました。

共存していた他の恐竜

カスモサウルスが生息していた地域には、多種多様な恐竜が共存していました。たとえば、大型の肉食恐竜アルバートサウルスや、同じく角竜のトリケラトプスの仲間が発見されています。

以下のような恐竜が同じ時代・地域にいました。

- アルバートサウルス(肉食)

- パラサウロロフス(くちばし型の草食)

- グリフォケラトプス(角竜の仲間)

これらの恐竜たちは、生態系の中でそれぞれ異なる役割を持ちながら、複雑な関係を築いていたと考えられています。

種類と進化の流れ

カスモサウルスにはいくつかの種が存在し、近縁種との違いや進化の流れについても興味深い点があります。それぞれの違いと進化の過程を見ていきます。

確認されているカスモサウルスの種

現在、科学的に確認されているカスモサウルスの種は主に2種類あります。「カスモサウルス・ベリダス」と「カスモサウルス・ラスス」です。

この2種は、頭部のフリルの形や角の大きさなどに違いがあります。表で簡単にまとめると、以下のようになります。

| 種名 | フリルの特徴 | 角の形状 |

|---|---|---|

| ベリダス(C. belli) | 幅広で穴が大きい | 真っ直ぐ長い |

| ラスス(C. russelli) | やや狭く穴が小さい | やや短め |

このように、種ごとに細かな特徴がありますが、基本的な体の構造は共通しています。

近縁種との違い

カスモサウルスは、同じ角竜の仲間であるトリケラトプスやペンタケラトプスなどと近縁関係にあります。しかし、細かい部分で違いが見られます。

たとえば、トリケラトプスは鼻の上にも大きな角があるのに対し、カスモサウルスの鼻の角は小さいのが特徴です。フリルの形も異なり、カスモサウルスは穴あきで薄いのに対し、他の仲間は厚くて穴がないものが多いです。こうした違いから、見た目や生態にそれぞれ独自の進化が見られます。

進化の過程と分岐

角竜類は、白亜紀中期から後期にかけて急速に多様化しました。カスモサウルスのようなフリルの大きなグループは、環境の変化や捕食者との関係から進化したと考えられています。

進化の過程では、フリルや角の形が環境や食性、他の動物との競争を経て多様化しました。カスモサウルスはその中でも、穴のあるフリルという特殊な特徴を持つグループに分かれます。こうした進化の流れは、角竜類全体の多様性の一端を示しています。

カスモサウルスの生態と行動

カスモサウルスがどのように暮らし、どんな行動をしていたのかについて、食性や群れでの行動、現在の研究で分かっていることを紹介します。

食性と主な餌

カスモサウルスは主に草食恐竜で、植物を食べて生活していました。くちばしのような口で固い植物や低い草、シダ類などを切り取って食べていたと考えられます。

当時の主な餌は、ソテツやシダ、針葉樹の葉など、現在ではあまり見かけない植物が中心です。くちばしは厚くて丈夫で、硬い植物もしっかりと噛み切ることができました。また、歯はすり減っても生え変わる仕組みを持ち、長期間にわたり効率的に植物を食べることができていました。

群れの行動や社会性

カスモサウルスが群れで生活していた証拠もいくつか見つかっています。化石が複数まとまって発見されることがあり、これは複数の個体が同じ場所で暮らしていた可能性を示しています。

群れで行動することで、外敵から身を守りやすくしたり、餌場を共有したりしていたと考えられます。また、フリルや角を使ったコミュニケーションも行っていた可能性があります。このような社会性は、他の角竜類にも共通する特徴です。

現代の研究と謎

カスモサウルスについては、今でもさまざまな研究が続けられています。頭部のフリルの本当の役割や、生活習慣の詳細など、まだはっきりしていない点が多くあります。

最新の研究では、成長に伴う見た目の変化や、同じ種内での角やフリルの個体差などが注目されています。これらの謎が解明されていくことで、カスモサウルスだけでなく、恐竜全体の生態への理解が深まると期待されています。

まとめ:カスモサウルスの魅力と恐竜時代への理解

カスモサウルスは、特徴的な角やフリル、独自の進化を遂げた姿から、多くの人々をひきつけてきました。その生態や行動、発見の歴史を知ることで、恐竜時代の生き物たちへの理解もより深まります。

今後も新たな発見や研究が進むことで、カスモサウルスについてさらに多くのことが明らかになるでしょう。カスモサウルスを知ることで、恐竜たちが生きた世界をより身近に感じることができます。