セントロサウルスの基本情報と名前の由来

セントロサウルスは、カナダで発見された草食恐竜の一種です。その名称や分類にはさまざまな議論があり、恐竜ファンの間でも注目を集めています。

セントロサウルスの名前の意味と発音

セントロサウルスという名前は、古代ギリシャ語に由来しています。「ケントロン」は「とげ」や「突起」を意味し、「サウルス」は「トカゲ」を表します。つまり、セントロサウルスは「とげのあるトカゲ」といった意味を持っています。

発音は「セン・トロ・サウルス」と区切って読むことが一般的です。日本語表記では「セントロサウルス」となりますが、英語では“Centrosaurus”と綴られ、“セン・トロ・ソーラス”に近い発音となります。このように、命名にはその恐竜の特徴が反映されていることが多く、名前を知ることでも恐竜について興味を深めることができます。

名称の変遷と関連する論争

セントロサウルスの名称を巡っては、恐竜学の世界でいくつかの論争がありました。初期の発見当初、一部の研究者が同じ属に含まれるかどうかで意見が分かれ、他の近縁種と混同された時期もあったのです。

特に、セントロサウルスと近い種類のモノクロニウスとの区別を巡り、長年にわたって議論が続きました。最終的には、独自の特徴を持つことが明らかになり、セントロサウルスとして正式に認められるようになりました。恐竜の命名や分類は、新しい化石の発見や研究の進展によって変化することも多く、こうした論争も学問の面白さと言えるでしょう。

発見された地域と時代

セントロサウルスは、主にカナダのアルバータ州で数多くの化石が発見されています。特に、アルバータ州のダイナソーパーク層という地層でまとまった化石群が見つかっています。

この恐竜が生息していたのは、約7600万〜7500万年前、白亜紀後期と考えられています。以下の表に、セントロサウルスと関連する発見情報をまとめました。

| 発見地 | 層名 | 時代(約) |

|---|---|---|

| アルバータ州 | ダイナソーパーク層 | 7600万〜7500万年前 |

このような発見地域や時代背景を知ることで、恐竜がどのような環境に暮らしていたのか、イメージが広がります。

セントロサウルスの特徴と生態

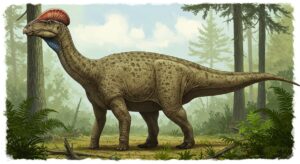

セントロサウルスは頭の角やフリル(頭の後ろの飾り骨)が特徴的です。また、群れで行動していた可能性も指摘されています。

身体の大きさと角やフリルの特徴

セントロサウルスの体長はおよそ6メートル前後、体重は2トンほどと推定されています。大きさとしては現代の大型哺乳類と同程度で、草食恐竜の中でも中型クラスに分類されます。

この恐竜の最大の特徴は、鼻の上に生えている比較的短い角と、頭の後ろに広がるフリル状の骨です。フリルには小さな突起(とげ状の骨)が並び、同じ仲間でも形や大きさが異なることがわかっています。これらの特徴は、外敵に対する防御や、仲間同士のコミュニケーションに使われていた可能性が考えられています。

食性や生活環境の考察

セントロサウルスは、主に陸上の植物を食べていた草食恐竜と考えられています。くちばしの形状や歯の特徴から、低い位置に生えているシダ類や裸子植物などを食べていたと推測されています。

生息していた時代のアルバータ州は、現在とは気候や植生が大きく異なっていました。当時は暖かく湿潤な環境で、川や氾濫原が広がっていたとされます。こうした環境は、多様な植物が生い茂り、セントロサウルスが十分な食糧を見つけやすい場所だったと考えられています。

群れでの行動や社会性の可能性

セントロサウルスの化石は、同じ場所にまとまって大量に見つかることが多いです。こうした発見から、多くの研究者がこの恐竜は群れで行動していた可能性が高いと考えています。

群れで暮らすことで、外敵から身を守ったり、効率的に食糧を探したりできたと考えられています。また、同じ場所で大量の個体が発見されることから、季節ごとに特定の場所に集結していた可能性や、大規模な移動をしていた可能性も示唆されています。群れで暮らす行動は、現代の一部大型草食動物にも共通する特徴です。

セントロサウルスの化石発見と研究史

セントロサウルスの化石は20世紀初めから発見され、多くの研究が積み重ねられてきました。化石発見地や分類の変遷について見ていきます。

主な化石発見地と発見の歴史

セントロサウルスの最初の化石は、1904年にカナダのアルバータ州で発見されました。以降、同じ地域で数多くの骨や頭骨が発掘されています。

特に有名なのは、アルバータ州のダイナソーパーク層です。ここでは何百体ものセントロサウルスの個体が見つかっており、群れごと化石になったと考えられています。これにより、生態や社会性を探るための貴重な情報が得られました。

研究による分類の変遷

初期の研究では、セントロサウルスとモノクロニウスなどの近縁種が混同されることがありました。化石の保存状態や個体差によって、分類が難しかったためです。

その後、頭骨の特徴やフリルの形状の違いをもとに、セントロサウルスは独立した属として認められるようになりました。分類学の発展や解剖学的な研究により、他の仲間との違いが明確にされていきました。研究の進展により、恐竜同士のつながりや分岐も徐々に明らかになっています。

最近の研究動向と注目される発見

近年では、より精密な調査や新しい解析技術が進み、セントロサウルスについて新たな発見が続いています。例えば、骨の成長パターンを調べることで、成長段階による角やフリルの変化が明らかになりました。

また、群れの中での役割分担や、幼体と成体の行動の違いなども研究されています。DNA解析は難しいものの、化石の内部構造や骨の微細な特徴が調べられるようになり、今後も多くの発見が期待されています。こうした最先端の研究により、セントロサウルスの全体像がさらに解明されてきています。

セントロサウルス亜科と恐竜の系統

セントロサウルスは、角竜類の中でも「セントロサウルス亜科」に分類されます。他の仲間や恐竜全体の進化についても見てみましょう。

セントロサウルス亜科に属する他の恐竜

セントロサウルス亜科には、セントロサウルス以外にも似た特徴を持つ恐竜が含まれます。代表的なものを以下の表にまとめました。

| 恐竜名 | 主な特徴 | 発見地 |

|---|---|---|

| スティラコサウルス | 頭に長いとげ状のフリル | カナダ |

| パキリノサウルス | 鼻やフリルにコブ状の特徴 | カナダ |

| モノクロニウス | 短い鼻角とシンプルなフリル | カナダ |

これらの恐竜は、どれもカナダ周辺から発見されており、似た時代に生息していたことも共通しています。フリルや角の形状に個性的な違いが見られるのが特徴です。

セントロサウルスの系統図と進化的位置

セントロサウルスは、角竜類というグループの一員であり、トリケラトプスなどと同じ系統に属しています。進化の中で、角やフリルが発達したグループが生まれました。

簡単な系統図で見ると、まず角竜類があり、その中からセントロサウルス亜科とカスモサウルス亜科といったグループに分かれています。セントロサウルスは、角やフリルの発達によって独自の進化を遂げたグループに属しているのです。こうした進化の流れを知ると、恐竜の豊かな多様性を感じることができます。

他の角竜類との違いと比較

セントロサウルスと同じ角竜類でも、トリケラトプスやカスモサウルスなどとはいくつかの違いがあります。たとえば、トリケラトプスは鼻の上に加えて眉の上にも長い角を持っていますが、セントロサウルスの鼻角は比較的短く、フリルに特徴的なとげが並びます。

また、セントロサウルスのフリルは幅広く、縁に小さな突起があるのが特徴です。一方、他の角竜類ではフリルの形や角の本数が異なります。こうした違いは、外見だけでなく、生態や行動にも影響していた可能性があります。

まとめ:セントロサウルスの多彩な魅力と研究の最前線

セントロサウルスは、特徴的な角やフリル、群れで暮らす可能性など、多彩な魅力を持つ恐竜です。化石の発見が多く、生態や進化についてもさまざまな研究が進められています。

今後も新たな発見や技術の進歩によって、セントロサウルスやその仲間たちの謎が解明されていくことでしょう。恐竜の世界に興味がある方にとって、セントロサウルスは知れば知るほど奥深い存在です。