二足歩行をする恐竜の特徴と進化のしくみ

二足歩行を行う恐竜は、他の動物とは異なる独自の進化を遂げてきました。その構造や仕組みを知ることで、彼らの生き方がより理解しやすくなります。

二足歩行が可能になった恐竜の体の構造

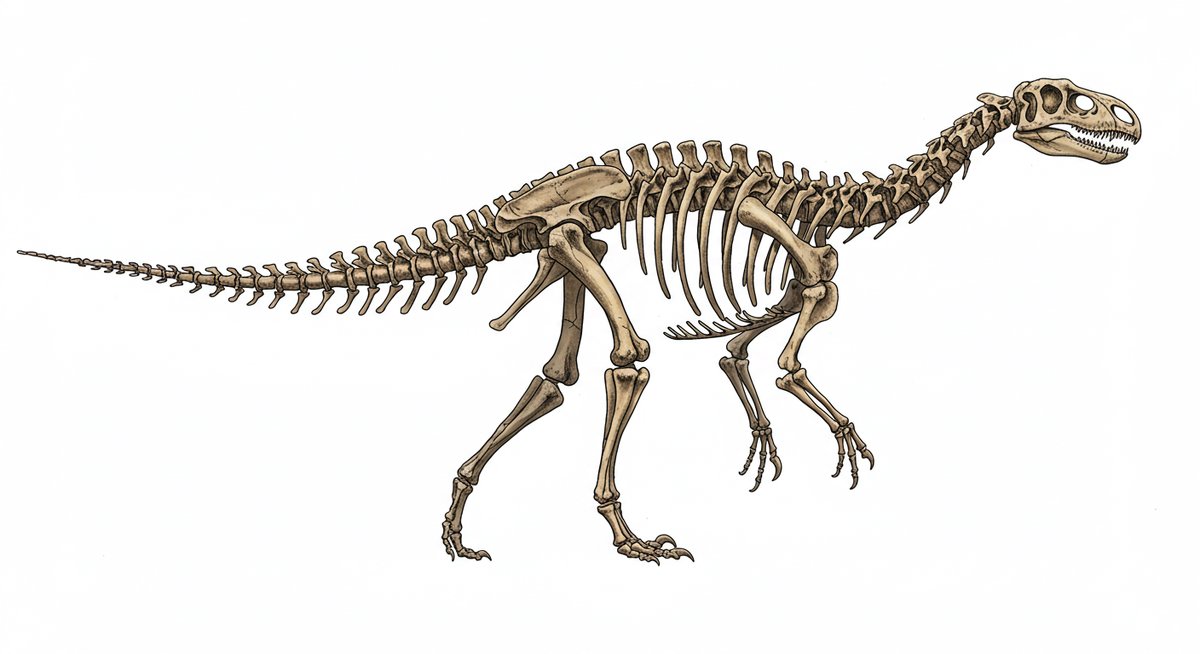

二足歩行ができる恐竜には、体のバランスを取るための特徴的な構造が見られます。まず、胴体が比較的短く、重心が腰の近くにあることが重要です。これによって、両足で立ち上がったときにも倒れにくくなりました。また、しっぽも長くてしなやかであり、歩くときや走るときにバランスを保つ役割を果たしていました。

前足は小さく進化し、主に物をつかんだり、獲物を捕まえるために使われる場合が多くなりました。一方、後ろ足は太くて筋肉が発達しており、長距離を移動したり素早く走るのに適しています。骨盤や足の関節も発達し、しなやかな動きやジャンプ、方向転換を可能にしました。これらの特徴が組み合わさることで、二足歩行が実現したのです。

二足歩行が恐竜にもたらしたメリット

二足歩行をすることで恐竜が得られたメリットはいくつかあります。まず、両手が自由になったことで、物をつかむ、攻撃や防御に使うといった新たな行動が可能になりました。また、体を高く持ち上げて周囲を見渡せるため、敵や獲物をいち早く発見できる利点が生まれました。

さらに、素早く移動できることで、逃げる・追いかけるといった行動の幅が広がりました。体重を効率よく支えられる構造によって、持久力も高まりました。このように、二足歩行は生存や繁栄の面で多くの恩恵をもたらしたのです。

二足歩行恐竜と他の生物の歩き方の違い

二足歩行恐竜と、他の動物の歩き方には明確な違いがあります。四足歩行の動物は、背骨が水平に近く、体全体を支えるために四本の足を使いますが、二足歩行恐竜は背骨が斜めになり、後ろ足だけで体重を支えていました。

また、鳥やヒトの二足歩行と比べても、恐竜独自の特徴があります。たとえば、しっぽを後ろに伸ばしてバランスをとる点や、膝が大きく曲がりやすい関節構造は、現代の鳥やヒトにはあまり見られません。このような違いが、それぞれの生き物の動き方や生活様式に影響しています。

代表的な二足歩行恐竜とその生態

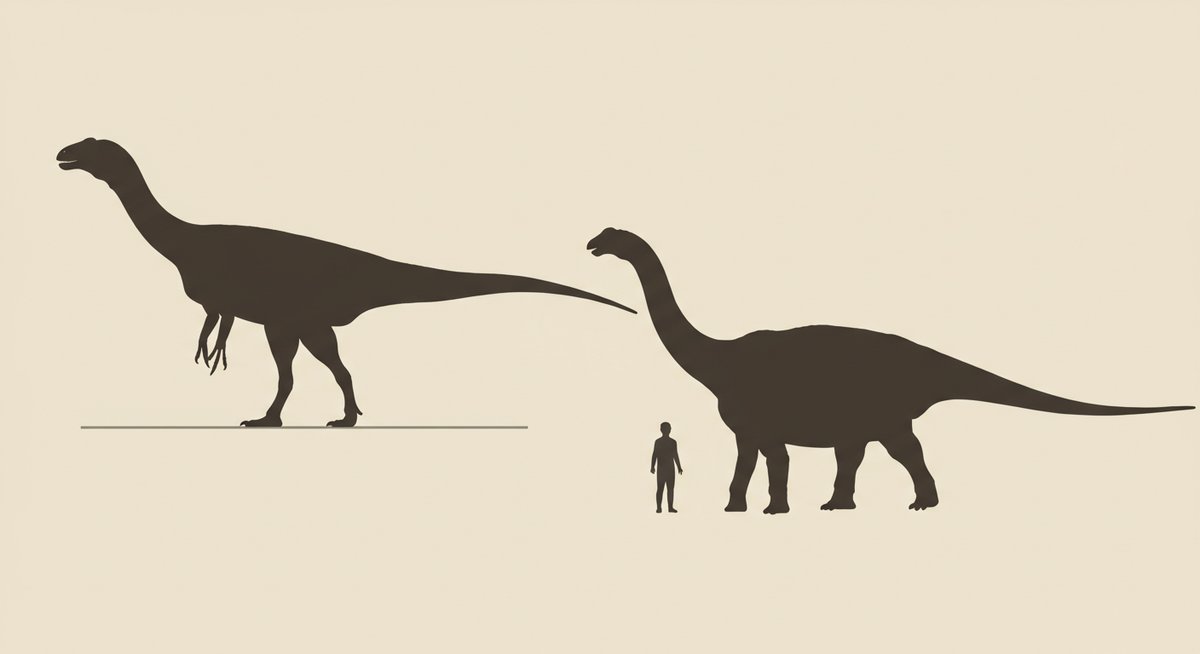

二足歩行をする恐竜には、体の大きさや食べ物、行動パターンなどさまざまな違いがあります。ここでは有名な恐竜やその生態について見ていきましょう。

ティラノサウルスの歩行スピードと特徴

ティラノサウルスは、大型で二足歩行をする肉食恐竜として有名です。体重が数トンもあったため、走るスピードはそれほど速くなかったと考えられています。研究者によると、時速10~20キロメートル程度で歩いたり小走りしたりしていた可能性が高いです。

この恐竜は、強力な後ろ足と大きな頭部、鋭い歯を持っていました。前足は非常に小さいですが、獲物をしっかりと押さえるための役割があったといわれています。移動は主に歩行で、無駄なエネルギーを使わずに生活していたようです。

ヴェロキラプトルなど小型恐竜の機敏な動き

ヴェロキラプトルは、小型で非常に素早い動きができる恐竜でした。体長は2メートルほどと小柄で、軽い体と長い脚が特徴です。これにより、獲物を追いかけたり、敵から逃げたりする際にも俊敏に行動できました。

また、ヴェロキラプトルは群れで行動していたと考えられています。協力して狩りをすることで、大きな動物を追い詰めたり、複雑な地形でも無駄なく動ける能力が備わっていたようです。他の小型恐竜も同様に、高い機動力を生かして生き残っていました。

二足歩行恐竜の食性と生態系での役割

二足歩行恐竜には肉食だけでなく、草食や雑食の種類もいました。肉食恐竜は、群れで狩りをしたり、単独で奇襲をかけたりして生態系の上位に位置していました。これにより、他の動物の数を調整する重要な役割を担っていました。

一方、草食や雑食の二足歩行恐竜は、植物を食べたり、昆虫や小動物を捕食するなどさまざまな食生活を送っていました。こうした多様な食性が、当時の生態系のバランスを支える大きな要素となっていたのです。

二足歩行の足跡化石からわかること

恐竜の足跡化石は、彼らの生活や進化の歴史を知るうえで貴重な手がかりとなっています。ここでは世界と日本の事例を紹介しながら、足跡化石が何を教えてくれるのか見ていきましょう。

世界各地で発見されている恐竜の足跡化石

世界中のさまざまな場所で、二足歩行恐竜の足跡化石が見つかっています。特に北アメリカや中国、ヨーロッパ、アフリカなどでは、大規模な足跡群が発掘されています。これらの化石は、古代の川辺や湿地など、恐竜が実際に歩いていた場所に残されたものです。

足跡の大きさや形、歩幅によって、恐竜の種類や歩く速さ、集団行動の様子などが推測されています。これにより、化石そのものが発見されていない恐竜の存在を知る手がかりにもなっています。

足跡化石が伝える恐竜の生活や行動パターン

足跡化石は、恐竜がどのように行動していたかを理解する貴重な証拠です。たとえば、同じ方向にたくさんの足跡が続いている場合、群れで移動していた可能性が高いと考えられます。また、大小の足跡が並んでいる場合、親子で歩いていたことが分かることもあります。

さらに、足跡の深さや爪の跡からは、歩く速さや地面の状態も読み取ることができます。こうした情報をもとに、恐竜がどんな環境で、どのような生活を送っていたのかがより明らかになっています。

日本国内で見つかった二足歩行恐竜の足跡事例

日本国内でも、二足歩行恐竜の足跡化石がいくつか発見されています。特に有名なのが、福井県や熊本県などで見つかった足跡です。これらの場所では、中生代の地層から様々な種類の足跡が見つかっており、当時の恐竜の多様性がうかがえます。

日本の足跡化石の特徴として、小型恐竜のものが多いことがあげられます。足跡の数や並び方から、その地域にどんな恐竜が生息していたのか、どんな行動をとっていたのかを知るヒントになっています。

二足歩行恐竜と現代生物との比較

二足歩行恐竜と現代の生き物には、体の使い方や歩行のしかたに共通点や違いがあります。ここでは、鳥類や人間と比較しながら、その特徴を見ていきます。

恐竜と鳥類の二足歩行の共通点と違い

恐竜と鳥類には、二足で歩くという大きな共通点があります。実際、鳥は恐竜の子孫と考えられており、骨格や歩き方に似ている部分が多く残されています。たとえば、後ろ足の構造やしっぽを使ったバランスのとり方は、両者の間で明らかな共通点です。

一方で違いもあります。現代の鳥は、しっぽが短くなり、飛ぶために体が軽くなっています。また、翼が発達しているため、歩き方にも違いが現れています。このように進化を経て、似ている部分と異なる特徴が見られるのです。

恐竜と人間の二足歩行を比較したポイント

恐竜と人間の二足歩行は、いくつかの点で異なります。恐竜は重心を腰の近くにおき、しっぽでバランスをとって歩いていました。対して、人間は背骨をまっすぐに保ち、しっぽの代わりに腰や脚の筋肉でバランスを取っています。

また、歩くときの足の動かし方や、膝の曲げ方にも違いがあります。恐竜は膝を大きく曲げて歩くのに対し、人間は膝を伸ばして歩くのが特徴です。図や表にすると次のようになります。

| 比較項目 | 恐竜 | 人間 |

|---|---|---|

| 体の重心 | 腰の近く | 背骨の中心 |

| バランスのとり方 | しっぽ | 腰・脚の筋肉 |

| 膝の動き | 大きく曲げる | 伸ばして歩く |

二足歩行の進化が生物にもたらした影響

二足歩行の進化は、生き物の生活に大きな変化をもたらしました。手が自由になったことで、物を持つ、道具を使うなどの新しい能力が生まれました。これによって行動の幅が広がり、環境に適応する力も強くなりました。

また、体を高く持ち上げることで、遠くを見たり、敵や仲間を見つけやすくなりました。こうした進化は、恐竜だけでなく、鳥や人間など、他の生き物にも重要な意味を持っています。

まとめ:二足歩行恐竜の進化と現代へのつながりを知る

二足歩行をする恐竜は、独自の進化を重ねて多様な生態を築き上げました。足跡化石や現代生物との比較を通じて、その進化の過程や現代への影響を学ぶことができます。