アーケオプテリクスの基本情報と歴史的な発見

アーケオプテリクスは、恐竜と鳥類の特徴を併せ持つ生物として有名です。その発見は古生物学の歴史に大きな影響を与えました。

アーケオプテリクスの概要とその命名の由来

アーケオプテリクスは、およそ1億5000万年前のジュラ紀後期に生息していた生物です。名前の由来は、古代ギリシャ語の「archaios(古い)」と「pteryx(翼)」から来ており、「古い翼」を意味します。この名前には、恐竜と鳥類の特徴を併せ持つという、発見当時の驚きが込められています。

アーケオプテリクスは、現代の鳥類の祖先と考えられています。しかし、見た目は小型の肉食恐竜と似ており、歯を持つくちばしや、長い尾、鋭い爪なども特徴です。初めて標本が発見された際、その独特な形態は学術界を大いに賑わせました。

初めて化石が発見された場所と時代背景

アーケオプテリクスの最初の化石は、1861年にドイツ南部のバイエルン地方にあるソルンホーフェンの石灰岩層で見つかりました。この地域は当時から化石の産地として知られており、美しい保存状態の化石が多く発掘されています。

19世紀は進化論が話題となっていた時代であり、チャールズ・ダーウィンの『種の起源』が出版されて間もない頃でした。アーケオプテリクスの発見は、進化論の有力な証拠とされ、大きな反響を呼びました。特に、鳥と恐竜の間に存在する動物が実際に見つかったことで、進化の考え方がより広く受け入れられるきっかけとなりました。

発見がもたらした古生物学への影響

アーケオプテリクスの発見は、古生物学や進化学の分野に新しい視点をもたらしました。それまで恐竜と鳥類は全く異なる生物と考えられていましたが、この化石の登場により、両者のつながりが強く意識されるようになりました。

また、アーケオプテリクスのような「中間的な特徴」を持つ化石が、進化の過程を具体的に示す貴重な証拠として重要視されるようになりました。これにより、今後の化石研究や分類学にも大きな影響を与え、恐竜と鳥類の関係を探る研究が一段と活発化しました。

アーケオプテリクスの特徴と生態

アーケオプテリクスは、見た目や骨格において恐竜と鳥の両方の特徴を持っています。その生態や当時の環境についても多くの研究が進められています。

骨格や羽毛など身体的な特徴

アーケオプテリクスは、全長約50センチメートル、体重は1キログラムほどと考えられています。羽毛が発達しており、翼の構造も現在の鳥類と似ていますが、指先には鋭い鉤爪を持っていました。また、くちばしには歯が並び、長い骨で構成された尾を持つ点が特徴的です。

頭骨や骨格は肉食恐竜の仲間であるコエルロサウルス類と似ており、後ろ足も発達していました。羽毛の痕跡は化石にもしっかりと残っており、羽ばたきに使われていたことが推測されています。表に特徴をまとめます。

| 部位 | 恐竜的特徴 | 鳥的特徴 |

|---|---|---|

| 頭部 | 歯がある | 羽毛が生える |

| 翼・前足 | 鉤爪付き | 発達した羽 |

| 尾 | 骨が並ぶ | 羽根が生える |

推定される食性と捕食方法

アーケオプテリクスは、小型の昆虫やトカゲ、小動物などを主なエサにしていたと考えられています。鋭い歯と顎、しっかりした爪を持っていたことで、獲物を捕まえて食べるのに適していたとされています。

また、木の枝を利用しながら地上や低い場所にいる小動物を狙ったと推測されています。翼で短い距離を移動しつつ、鋭い視力で獲物を見つけ、素早く仕留めていた可能性があります。こうした捕食スタイルは、現代の小型猛禽類にも通じる点が多いです。

生息していた古環境と気候

アーケオプテリクスが生きていた時代は、熱帯から亜熱帯に近い温暖な気候だったと予測されています。ソルンホーフェン地方は、当時浅い内海やラグーン(潟湖)が広がる環境で、島や小さな陸地が点在していました。

この環境では多様な生物が生息しており、豊かな森林や湿地も存在していました。アーケオプテリクスは、木々にとまったり、時には地上で餌を探したりしながら、比較的安全な場所で生活していたと考えられます。こうした多様な環境が、独特の特徴や暮らし方を発達させる要因となったようです。

アーケオプテリクスと鳥類の進化的関係

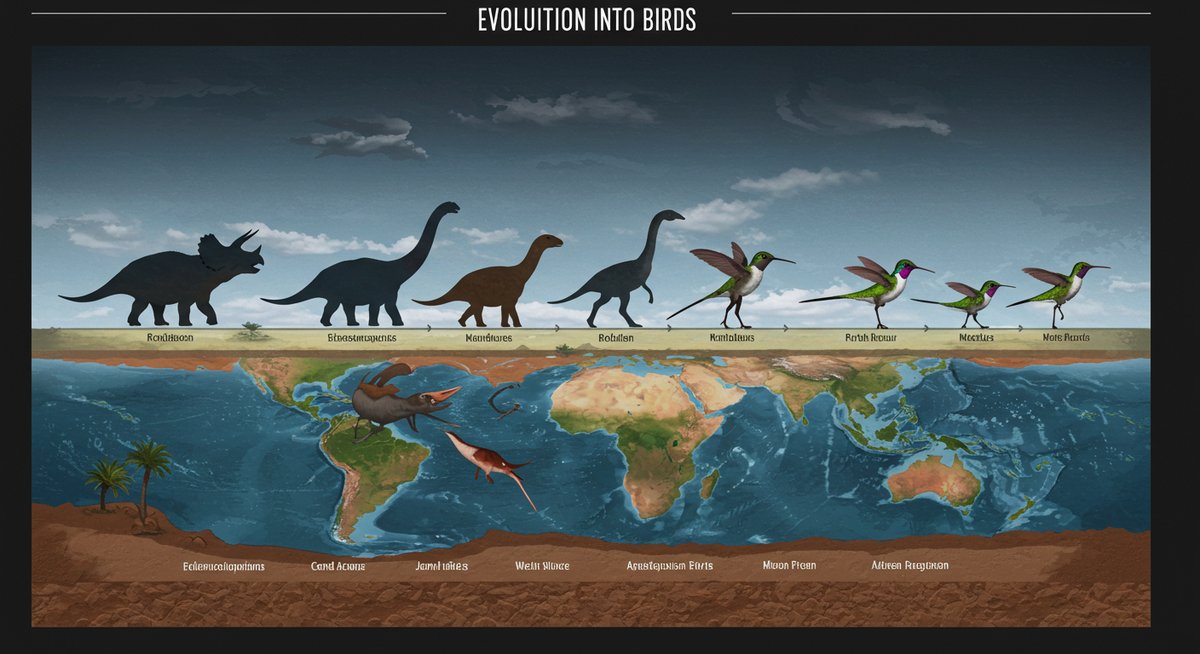

アーケオプテリクスは、恐竜と鳥類の中間的な特徴を持つ生物として、鳥類進化の歴史を考える上でとても重要な存在です。

恐竜と鳥類の中間的な特徴

アーケオプテリクスには、恐竜と鳥類それぞれの特徴が混在していました。たとえば、骨格や歯、長い尾などは明らかに恐竜の特徴です。一方で、体の表面には羽毛が生えていて、翼の構造も現在の鳥類に近い形をしています。

このような中間的な特徴を持つ生物の存在は、進化の過程で恐竜から鳥類へと変わっていった証拠として重要視されています。現在の研究でも、アーケオプテリクスのような特徴を持つ生物が複数見つかっており、恐竜と鳥類がどのように分かれていったかを知る手がかりになっています。

飛翔能力の有無とそのメカニズム

アーケオプテリクスが実際に羽ばたいて飛べたかどうかは、長く議論されてきました。現在では、完全な滑空や長距離の飛行よりも、木から木へと短い距離を飛び移る能力を持っていたと考えられています。

翼の骨格や羽の配列から、現代の鳥と比べると筋肉の発達が十分ではなく、力強い羽ばたきは難しかったようです。しかし、羽毛の構造や骨の軽さなど、飛翔のための準備はできていたと推測されています。つまり、アーケオプテリクスは飛行能力を発達させる過程にあったと考えられます。

アーケオプテリクスが示す鳥類進化の証拠

アーケオプテリクスは、恐竜から鳥類への進化がどのように進んだのかを示す重要な化石です。羽毛の発達や翼の構造から、恐竜が段階的に鳥類へと変化していったことが読み取れます。

また、アーケオプテリクスの発見によって、他にも「鳥に近い恐竜」が続々と見つかる契機となりました。これにより、鳥類の起源について多くの新しい仮説や研究が生まれました。現在も進化の過程を解明するための大切な証拠とされています。

主なアーケオプテリクスの化石標本と研究の進展

アーケオプテリクスは複数の化石標本が発見されており、それぞれの保存状態や新しい発見が研究の深化につながっています。

有名な標本例とその保存状態

アーケオプテリクスの化石は現在までに十数点見つかっていますが、中でも特に有名なのが「ロンドン標本」と「ベルリン標本」です。これらは羽毛の痕跡や骨格がとても良い状態で残っており、研究に大きく貢献しています。

標本ごとに保存状態や発見場所が異なります。簡単な表に主な標本例をまとめます。

| 標本名 | 発見場所 | 特徴 |

|---|---|---|

| ロンドン標本 | ソルンホーフェン | 最初に発見された |

| ベルリン標本 | ソルンホーフェン | 羽毛や頭骨が明瞭 |

最新の研究成果と新たな発見

近年では、アーケオプテリクスの羽毛や骨の微細な構造まで調べる最新技術が導入されています。たとえば、X線を使った分析や、電子顕微鏡による羽毛の色素構造の研究が進み、羽毛が黒色を帯びていた可能性が示されました。

また、過去には翼の形状や筋肉の付き方から飛翔能力が再検討され、当初の説よりも多様な動きができたことが明らかになりました。こうした新しい発見により、アーケオプテリクスの生態や進化の詳細な姿がさらに明らかになりつつあります。

アーケオプテリクスが持つ現代生物への意義

アーケオプテリクスの研究は、単に過去の生物を知るだけでなく、現代の鳥類や生物進化を理解する上でも重要な役割を果たしています。恐竜と鳥類のつながりを示すことで、進化の仕組みや多様性の成り立ちに対する視点が広がりました。

また、羽毛の起源や飛行の進化過程についての知見は、現代生物学や動物の機能進化の研究にも応用されています。アーケオプテリクスの発見は、科学の枠を超えて多くの人に生物の進化への関心を呼び起こすきっかけとなっています。

まとめ:アーケオプテリクスが明かす恐竜と鳥類のつながりと進化の謎

アーケオプテリクスは、恐竜と鳥類の間に位置する生物として、進化の歴史を語る上で欠かせない存在です。発見当初から現在に至るまで、多くの研究者がその特徴や生態、進化的意義を探り続けてきました。

その結果、アーケオプテリクスは恐竜から鳥類への進化の橋渡しとなる重要な証拠として認識され、鳥類の起源や進化の過程を考える上でなくてはならない存在となりました。今後も新たな発見や研究が進むことで、進化の謎がさらに解明されていくことでしょう。