アンキケラトプスの基本情報と生態を解説

アンキケラトプスは、中生代の終わりごろに北アメリカで生きていた角竜類の恐竜です。その特徴や暮らしていた時代、発見された経緯についてご紹介します。

アンキケラトプスとはどんな恐竜か

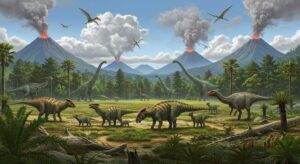

アンキケラトプスは、トリケラトプスによく似た角とフリル(首回りの飾り)が印象的な草食恐竜です。名前の由来は「近くの角を持つ顔」という意味で、角竜類の仲間として知られています。主に地面の植物を食べて生活していたと考えられています。

体はがっしりとしており、手足は比較的短い構造でした。頭部の大きなフリルや角は敵への威嚇や仲間とのコミュニケーションに役立ったとされています。また、群れで行動していた可能性もあり、当時の生態系の中で重要な役割を果たしていました。

生息していた時代と場所について

アンキケラトプスが生息していたのは、白亜紀の終盤、約6900万年前から6600万年前とされています。この時代は恐竜が繁栄した最後の時期にあたり、地球上の環境も現在とは大きく異なっていました。

主な生息地は、現在の北アメリカ大陸、とくにカナダ西部やモンタナ州周辺であったと考えられています。これらの地域は当時、広い湿地や川が多く、アンキケラトプスが食べていたとされるシダ植物や低木が豊富に生えていました。

発見の歴史と主な化石産地

アンキケラトプスの化石が最初に発見されたのは、20世紀初頭のカナダ・アルバータ州です。この地は角竜類の化石が多く見つかることで有名で、現在も発掘が続けられています。

発見当時、頭部の特徴やフリルの形状が新しい種の証拠とされ、アンキケラトプスとして命名されました。化石は主に頭骨の一部やフリルの破片が中心ですが、これらの発見によって角竜類の進化や多様性の研究に大きく貢献しています。

アンキケラトプスの特徴と外見

アンキケラトプスは、独特のフリルや角が目を引く外見を持っていました。その大きさや他の角竜との違いなど、外見にまつわる特徴を詳しく見ていきます。

頭部のフリルと角の形状の特徴

アンキケラトプスの頭部フリルは、比較的短く幅広い形をしていました。フリルの縁には小さな突起が並んでおり、他の角竜に比べてシンプルな構造です。大型の恐竜の中でも、頭部の飾りが控えめな部類に入ります。

また、目の上には小さな角が1対あり、鼻の上にはやや大きめの角が1本生えています。これらの角の形や大きさは個体差があり、成長段階や性別による違いがあるとも考えられています。フリルと角は、捕食者への防御や仲間同士のアピールに使われていた可能性があります。

体長や体重などの大きさの詳細

アンキケラトプスの体長は約4~5メートル、体重はおよそ1.5トンほどと推定されています。小柄な角竜と呼ばれることもありますが、現代の大型哺乳類と比べても十分な大きさです。

頭部は体の中でも特に大きく、フリルまで含めると全長の3分の1近くを占めていました。力強い脚と太い胴体で、低い姿勢のまま植物を食べていたと考えられます。また、重い頭部を支えるための首の筋肉が発達していた点も特徴です。

他の角竜との違いと比較

アンキケラトプスと他の角竜を比べると、まずフリルの大きさや形状が異なります。たとえば、トリケラトプスは長くて立派なフリルと大きな角を持っていますが、アンキケラトプスはフリルが短めで角も全体的に控えめです。

以下の表で、よく知られる角竜とアンキケラトプスの違いをまとめます。

| 種類 | フリルの特徴 | 角の特徴 |

|---|---|---|

| アンキケラトプス | 短く幅広いフリル | 小型で控えめ |

| トリケラトプス | 長く大きいフリル | 大型で目立つ |

| スティラコサウルス | トゲ状の突起が多い | 鼻に1本の長い角 |

このように、フリルや角の形状の違いが種ごとの見分けポイントとなっています。

アンキケラトプスの学名や分類

アンキケラトプスの学名の意味や、生物分類上の位置づけ、関連した恐竜たちとの関係について解説します。

学名の意味と由来について

アンキケラトプスという学名は、ギリシャ語で「近い」「角」「顔」を意味する言葉に由来しています。これは、すでに知られていた角竜類と外見がよく似ていたため、比較的近い特徴を持つ恐竜として名付けられました。

学名には、その動物の特徴や発見地、他の種との関係性などが込められることが多いです。アンキケラトプスの場合も、角竜類の中での位置や外見的な特徴を反映した名前となっています。

アンキケラトプスの分類と系統的位置

アンキケラトプスは、角竜類というグループに属しています。角竜類は、恐竜の中でも草食で、特徴的なフリルや角を持つ仲間が多いのが特徴です。

角竜類は大きく分けて、原始的なものと進化したものに分かれますが、アンキケラトプスはやや進化した系統に位置づけられています。また、近縁な恐竜としては、トリケラトプスやスティラコサウルスなどが挙げられます。

関連する恐竜との関係性

アンキケラトプスと関連性が深い恐竜には、同じ角竜類の仲間が多く含まれています。特に、トリケラトプスやケラトプスなどの属と近い関係にあると考えられています。

これらの恐竜は、体のつくりや頭部のフリル、角の形などに共通点が多いです。ただし、それぞれの種は生息した時代や地域、外見の細かな違いによって区別されています。系統樹を調べると、アンキケラトプスはトリケラトプスにやや近い位置に配置されています。

アンキケラトプスが登場するメディアや文化

アンキケラトプスは、映画やアニメ、ゲーム、グッズなど、さまざまなメディアで描かれています。実際にどのように扱われてきたのかを見ていきましょう。

映画やアニメでのアンキケラトプスの描写

アンキケラトプスは、恐竜映画やドキュメンタリーで脇役として登場することが多いです。たとえば、恐竜時代を描いた自然番組やアニメ作品で、草食恐竜の代表として群れで登場する場面が見られます。

また、リアルな描写が求められるドキュメンタリーでは、化石から推定されたフリルや角の特徴が忠実に再現されることが多いです。一方で、アニメではデフォルメされた可愛らしい姿に描かれることもあります。

ゲームやグッズでの人気と展開

アンキケラトプスは、恐竜を題材にしたゲームにも登場しています。たとえば、恐竜育成やバトルゲームなどで、角竜キャラクターとして選択できるケースが多いです。個性的な外見が、プレイヤーの人気を集めています。

関連するグッズとしては、ミニチュアフィギュアやぬいぐるみ、模型などが販売されています。特に恐竜好きの子ども向け商品では、アンキケラトプスはトリケラトプスと並んで定番アイテムとなっています。

イラストやフィギュアなどのコレクション

アンキケラトプスのイラストやフィギュアも、多くの恐竜ファンに親しまれています。科学的な正確さを重視したリアルなイラストから、かわいらしくデフォルメされたイラストまで、さまざまなスタイルで描かれています。

フィギュアにおいても、細部までこだわった造形や彩色が魅力となっており、コレクションの対象として人気があります。また、展示会や恐竜イベントなどでアンキケラトプスの模型が展示されることもあり、実物大のレプリカは迫力ある存在感を放っています。

まとめ:アンキケラトプスの特徴と魅力を総合解説

アンキケラトプスは、独自のフリルと控えめな角が印象的な角竜類の恐竜です。白亜紀末に北アメリカで暮らしており、化石の発見によって進化や生態の研究が進んでいます。

また、映画やゲーム、グッズなど多くのメディアで描かれることで、幅広い世代に親しまれています。アンキケラトプスは、その外見や生態、メディアでの活躍を通じて、多くの人々の興味を引き続けている恐竜の一つです。