チンタオサウルスの特徴と進化の謎に迫る

チンタオサウルスの基本データと発見の歴史

チンタオサウルスは「青島のトカゲ」という意味の名前を持つ、白亜紀後期に生息していたハドロサウルス科の恐竜です。その化石が発見されたのは中国山東省・青島近郊。発掘当時から世界中の恐竜研究者たちの間で注目の的となった、ちょっと変わった恐竜なんです。

チンタオサウルスの基本データを、分かりやすく表でまとめてみました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 学名 | Tsintaosaurus spinorhinus |

| 発見地 | 中国・山東省 |

| 生息時代 | 白亜紀後期(約8500万年前) |

| 体長 | 約10~12メートル |

| 主な特徴 | 独特なトサカ、アヒル状のくちばし |

| 分類 | ハドロサウルス科(カモノハシ竜類) |

この恐竜が初めて発見されたのは1950年代。発掘された頭骨には奇妙な突起物がついていて、多くの研究者たちが「これは何だ?」と首をかしげました。当初は欠損や化石の変形だと考えられたものの、追加の発掘や解析によって、これはチンタオサウルス独自の特徴だと判明。

ちなみに、同じハドロサウルス科には有名なパラサウロロフスがいるんですが、チンタオサウルスのトサカはそれとは全然違う「垂直に突き出した槍」のような形。発見当初から、進化のミステリーが研究者を惹きつけてやまない存在です。

驚きのトサカ構造とその役割

チンタオサウルス最大の特徴といえば、やっぱりあのトサカ。ほかのハドロサウルス類と比べても圧倒的に目立つ部分ですよね。長さは最大で40cmほどにも達し、頭の上から槍のように突き出しています。形状の奇抜さは、恐竜ファンの心をくすぐるポイントでもあります。

このトサカ、いったい何のために発達したのでしょう?研究者の間では、以下のような仮説が挙げられています。

- 視覚的アピール

群れの中での個体識別や、異性へのアピール。トサカの大きさや形で「自分は強いぞ!」と誇示するため。 - 音響共鳴器

トサカ内部の空洞構造が音を増幅し、仲間と遠距離でコミュニケーションを取る手段だった可能性。 - 体温調節

血管が集まることで、体温調節機能があったという説も。

実際、トサカの中には空洞がありましたが、パラサウロロフスのように複雑な“共鳴管”ではなく、比較的シンプルな構造。それだけに「何のため?」という謎が深まるばかりです。現在でも、トサカの役割については複数の説が共存しているんですよ。

また、古生物学の進歩により、3DスキャンやCT解析で骨内部の構造も明らかになりつつあります。これからさらに面白い仮説や発見が出てくるかもしれません。

生息環境と食性から見る生態の秘密

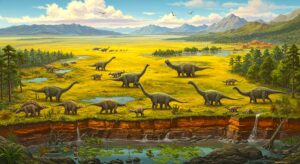

チンタオサウルスが生きていた白亜紀後期の山東省周辺は、現在とはまったく異なる環境でした。温暖な気候に加えて、湖や湿地帯が広がる豊かな植生の地。まさに大型草食恐竜たちの楽園だったと考えられています。

チンタオサウルスの生態を、以下のポイントでまとめてみましょう。

- 食性

完全な植物食。アヒルのくちばしのような平たい口で、水辺のシダ植物や針葉樹、低木などを効率よく食べていた。 - 群れでの生活

ハドロサウルス類は、数十頭から数百頭規模の大きな群れを作っていたと考えられています。 - 移動パターン

季節ごとに水場や植物を求めて大移動。化石の分布から、広範囲な移動が推測されます。

| 生態の特徴 | 内容 |

|---|---|

| 主な食べ物 | シダ植物、針葉樹、低木、水生植物など |

| 群れの規模 | 数十~数百頭 |

| 捕食者 | タルボサウルスなど大型肉食恐竜 |

| 移動範囲 | 数十キロ~数百キロ(推定) |

このように、チンタオサウルスは身を守るためにも群れで行動し、トサカを使って仲間とコミュニケーションを取っていた可能性が高い。敵に襲われた際は集団で防御しつつ、「トサカ仲間」で意思疎通を図っていた…なんて光景を想像すると実にワクワクしますよね。

まとめ:チンタオサウルスはトサカの謎と進化が面白い

チンタオサウルスは、見た目のインパクトだけでなく、そのトサカの進化や生態の謎が尽きない魅力的な恐竜です。特徴的なトサカを備え、集団生活や環境への適応など、知れば知るほど奥深い進化の物語が隠れている。これからの研究で新たな発見があるかもしれません。恐竜好きにはたまらない“ミステリアスな草食恐竜”、チンタオサウルスの進化の謎に、今後も注目が集まります。