メダカのお腹が大きい主な原因と見分け方

メダカのお腹が普段より大きく見えると、飼育者としては心配になるものです。まずは主な原因と、どのように見分ければよいかを知っておきましょう。

過抱卵によるお腹の膨らみの特徴

過抱卵とは、メダカのメスが卵を体内に長くためている状態です。通常、卵を産むとすぐにお腹は元に戻りますが、うまく排出できなかった場合にお腹が大きく見えることがあります。お腹がふっくら丸い形になり、やや下側が膨らんでいる場合は過抱卵が疑われます。

このような場合、メダカの動きや食欲は普段と変わらないことが多いのが特徴です。ただし、長期間続く場合は体に負担がかかるため、環境や水質の見直しが大切です。卵を外に出しやすい水温や、静かな環境づくりもサポートとなります。

病気による膨張と健康リスク

お腹の膨らみが病気による場合は、見た目だけでなく体調にも変化が現れます。たとえば、体表に傷やうろこの逆立ち、泳ぎ方がおかしい、食欲が落ちているなどの症状があれば病気を疑いましょう。

特に「腹水病」や「松かさ病」などは、体内に水がたまりお腹が大きくなります。これらの病気は進行すると命に関わることもあるため、早めの対応が重要です。普段との違いをよく観察し、他の症状とあわせて判断してください。

食べ過ぎや便秘など消化不良の可能性

メダカが一時的にお腹が大きくなる原因として、食べ過ぎや便秘も考えられます。特にエサを多めに与えた直後や、消化しにくいエサを与えた場合に見られやすいです。

この場合、お腹がパンパンに張るものの、時間が経つと元に戻ることが多いです。ただし、便秘が続く場合は水温が低い、水質が合わないなどの問題が隠れていることもあります。エサの量や種類を見直し、適度な水温を保つことが大切です。

メダカのお腹が大きい場合に考えられる代表的な病気

お腹が大きいメダカは、何らかの病気が原因となっている場合も少なくありません。特に注意したい代表的な病気を知り、早期発見につなげましょう。

腹水病や松かさ病の初期症状

腹水病は、体内に水分がたまることでお腹が膨らむ病気です。メダカの体全体が丸く太り、うろこが浮き上がって見えることがあります。松かさ病も同様に、うろこの逆立ちが特徴的で、体の変色や動きの鈍りが見られることがあります。

これらの病気は早期治療が重要です。初期であれば薬浴などで回復することも期待できますが、進行すると回復が難しくなります。普段からメダカの見た目や動きを観察し、小さな異変に気づけるようにしましょう。

白点病や水カビ病など他の疾患との違い

白点病は体表に白い点が現れる病気で、お腹の膨らみというより全身に症状が広がります。水カビ病は体表に綿のようなカビが付着し、感染が進むと弱ってしまいます。

これらの病気と腹水病・松かさ病の違いとして、体表の変化の有無や、お腹の膨らみ方に注目してください。表にまとめると以下の通りです。

| 病名 | お腹の膨張 | 体表の特徴 |

|---|---|---|

| 腹水病 | あり | うろこの浮き |

| 白点病 | なし | 白い点が出現 |

| 水カビ病 | なし | 綿のようなカビ |

このように、症状の違いを把握することで素早い対処が可能になります。

病気が疑われる場合のセルフチェックポイント

メダカのお腹が異常に大きいと感じたら、以下のポイントをセルフチェックしましょう。

- お腹の膨らみ方は左右対称か

- うろこが逆立っていないか

- 体表に白い点やカビがないか

- 食欲は落ちていないか

- 泳ぎ方や動きに変化がないか

これらを毎日の観察で確認するようにしましょう。もし複数の異変が重なっていた場合は、早めに対策をとることが安心につながります。

お腹が大きいメダカのための飼育環境と日常ケア

お腹が大きいメダカの健康を守るためには、適切な飼育環境と日常的なケアが不可欠です。基本的なポイントを押さえ、トラブルを未然に防ぎましょう。

水質管理と水換えの重要性

メダカは水質に敏感な生きものです。アンモニアや亜硝酸など、目に見えない物質がたまると体調を崩しやすくなります。お腹が大きいメダカの管理では、特に水の清潔さが重要です。

定期的な水換えはもちろん、ろ過フィルターの掃除や、底にたまったゴミの除去も怠らないようにしましょう。水換えの目安として、1〜2週間に一度、全体の1/3程度の水を新しくする方法が一般的です。水換えの際は、水温や水質の急激な変化を避けるため、あらかじめ新しい水を準備しておくと安心です。

エサの量や種類の適切な見直し

お腹が大きくなったメダカには、エサの与え方を工夫することも大切です。食べ過ぎが原因の場合は、エサの量や回数を減らすだけでも改善することがあります。

また、消化しやすい専用フードを選ぶことや、パウダータイプと粒タイプを使い分けるのも効果的です。エサの種類を以下の表にまとめます。

| エサの種類 | 特徴 | 向いている場面 |

|---|---|---|

| 粒タイプ | ゆっくり食べる | 普段の食事 |

| パウダー | 消化しやすい | 体調不良や稚魚向け |

エサを与える際は、水槽内にエサが残らないよう注意し、体調を見ながら調整しましょう。

ストレス軽減と水槽内のレイアウト工夫

ストレスは病気や体調不良の大きな要因となります。メダカが落ち着いて過ごせる環境づくりには、隠れ家となる水草や、ほかの魚との混泳を控えるなどの工夫が役立ちます。

また、水槽内が過密にならないよう、適度な数を保つことも大切です。水流が強すぎる場合は、フィルターの流量調整も検討しましょう。レイアウトを工夫することで、メダカが安心して過ごせる空間をつくることができます。

メダカのお腹が大きいときの具体的な対策と予防方法

メダカのお腹が大きくなったときは、できるだけ早く適切な対策を行い、同じトラブルを繰り返さない工夫も大切です。具体的な対応方法を紹介します。

塩水浴や薬浴の実践方法

病気が疑われる場合、塩水浴や薬浴が有効なことがあります。塩水浴は、一般的に0.5%程度の塩分濃度(1リットルの水に5グラムの塩)で、1週間ほど行うのが目安です。塩は食塩ではなく、添加物のない天然塩を使用しましょう。

薬浴の場合は、市販の専用薬剤を使い、用法用量をしっかり守ってください。どちらの方法も、別容器に移して実施することで、他のメダカへの感染やストレスの拡大を防ぐことができます。実施後は徐々に元の水に戻すなど、急激な環境変化を避けることがポイントです。

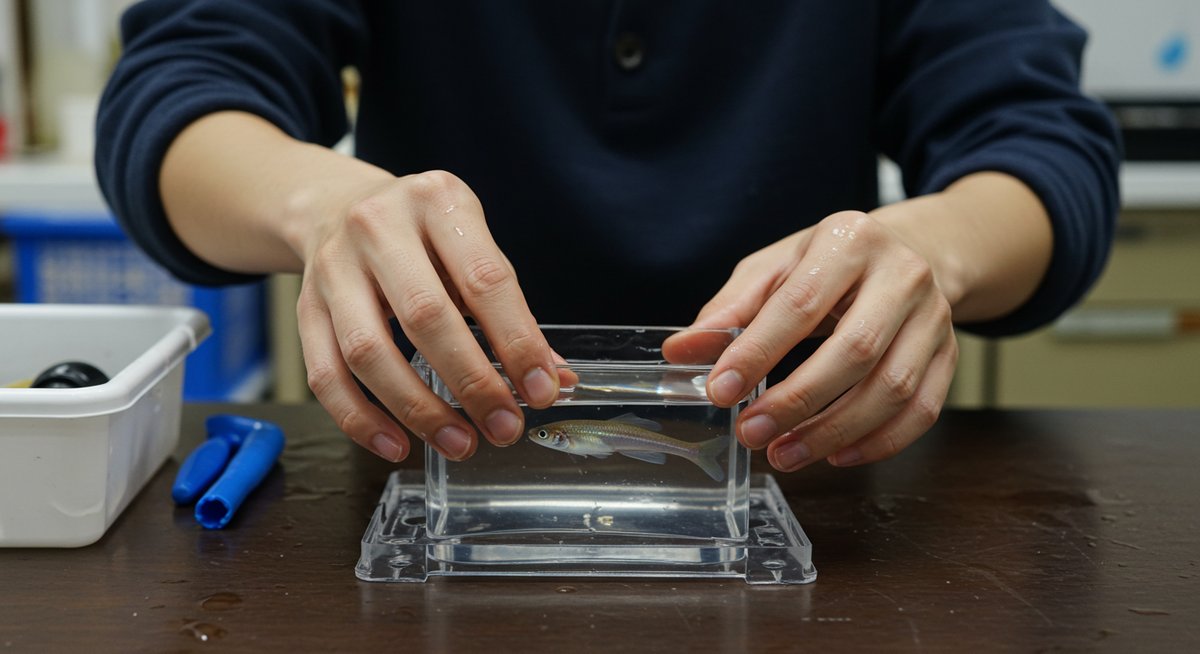

お腹の大きいメダカの隔離と観察のポイント

体調不良や病気の疑いがあるメダカは、早めに隔離することで悪化や感染拡大を防げます。隔離用の小さな水槽やケースを用意し、静かな場所で観察しましょう。

観察する際は、以下の点に注意してください。

- 食欲や排せつの状態

- 泳ぎ方や動きの変化

- 体表やうろこの異常

隔離期間中はストレスを与えないよう、照明や人の動きを控えめにし、こまめに水換えを行うように心がけてください。

定期的な健康チェックと専門家への相談タイミング

普段からメダカの健康チェックを習慣化することで、トラブルの早期発見につながります。元気や食欲、泳ぎ方、体表の変化など、毎日少しずつでも観察することが大切です。

もし異変が続いたり、急激な悪化が見られた場合は、専門家に相談しましょう。ペットショップやアクアリウム専門店には、相談窓口が設けられているところもあります。また、病気の症状が複数現れたときや、自己判断で対応が難しいときは、無理せず専門家の意見を求めることが安全です。

まとめ:メダカのお腹が大きいときの原因と対策を正しく理解し健康管理を徹底しよう

メダカのお腹が大きくなる原因は、過抱卵や消化不良、病気などさまざまです。日々の観察で早めに異変に気づき、適切な環境管理やエサの見直し、必要に応じた治療を行うことが健康維持のポイントとなります。

対策や予防には、水質管理やストレス軽減、定期的な健康チェックが重要です。万が一のときには、塩水浴や隔離など具体的な対応も検討しましょう。原因や対処法をしっかり理解し、メダカが元気で過ごせる環境を整えていくことが、飼育者にとって大切な役割です。