古代の植物とは何か種類と特徴を解説

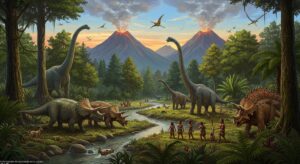

古代の植物は、恐竜が生きていた時代など、遠い昔から地球に存在していた植物です。現代の植物とは見た目や生き方に違いがあり、今でもその痕跡や仲間を観察することができます。

古代植物の定義と現代植物との違い

古代植物とは、太古の地球に生きていた植物や、その特徴を色濃く残している植物のことを指します。これらは、現代の花を咲かせる植物とは異なり、花がなかったり、種子の作り方が独特だったりします。

たとえば、シダやコケの仲間など、胞子で増えるタイプの植物が多く見られます。また、マツやイチョウのような裸子植物も、古代植物の特徴を受け継いでいます。現代植物と比べると、環境への適応方法や繁殖の仕組みが異なるため、進化の歴史を感じることができます。

古代植物が生きていた時代とその背景

古代植物が栄えていたのは、今から数億年前の地球です。特に、石炭紀や恐竜が登場するジュラ紀・白亜紀などが有名な時代となります。

その時代の地球は、温暖な気候が広がり、大きな森や湿地が地表を覆っていました。シダ植物が森を作り、裸子植物が森林の主役となっていたことから、現在の植物とは風景が大きく異なっていたことが分かります。これらの植物は、動物たちの食べ物や住みかとしても重要な役割を担っていました。

代表的な古代植物の種類とその特徴

古代植物の代表的な種類としては、シダ植物、裸子植物、コケ植物などが挙げられます。それぞれに特徴があり、今でもその仲間を目にすることができます。

シダ植物は、葉の形が特徴的で、胞子によってふえる点が注目されます。裸子植物は、種子がむき出しで、マツやイチョウが有名です。コケ植物は、水辺や湿った場所で育ち、根や茎がはっきりしない姿が特徴です。これらの植物は、進化の過程を知るうえで欠かせない存在です。

古代植物の一覧と分類

古代植物は、さまざまな種類に分けられます。ここでは、主なグループごとに進化や特徴を整理して紹介します。

シダ植物類の進化と主要な種類

シダ植物は、古代から現代まで生き残ってきた仲間のひとつです。葉が大きく広がるものや、小さな種類など、さまざまな形があります。シダは花を咲かせず、胞子と呼ばれる細かい粒を使ってふえます。

古代のシダ植物は、現在よりも大きく成長するものが多く、森をつくる役目を担っていました。代表的な種類には、トクサ、ワラビ、ゼンマイなどがあり、今でも山や湿地で見かけることができます。これらのシダは、硬い茎や独特の葉の形が特徴で、環境の変化に強い性質を持っています。

裸子植物類の古代種と代表例

裸子植物とは、種子がむき出しになっている植物を指します。古代の森では、シダ植物に続いて大きな裸子植物があらわれ、地球の森林をおおっていました。

代表的な古代の裸子植物には、イチョウやソテツ、マツの仲間があります。イチョウは「生きている化石」とも呼ばれ、今でも街路樹などで身近に見ることができます。ソテツは南国の温かい地域に多い植物で、かたい葉と独特な形が特徴です。これらの植物は、恐竜時代にもすでに存在していたことが、化石からも分かっています。

古代のコケ植物の特徴と一覧

コケ植物は、古くから地球に存在する小さな植物のグループです。根や茎、葉の区別がはっきりしないことが特徴で、乾燥や寒さに強く、岩場や木の表面にも広がります。

主なコケ植物には、ゼニゴケ、スナゴケ、ミズゴケなどがあり、湿った場所でよく見かけます。コケ植物は、胞子を使ってふえる点や、土壌を作るきっかけになる点でも重要な存在です。古代のコケ植物は、森林が広がる前の大地を緑に染め、他の植物が住みやすい環境を作り出しました。

恐竜時代の生物と古代植物の関わり

恐竜時代には、古代植物が生態系の中心でした。恐竜たちと植物の関わりや、当時の生き物たちに与えた影響を見ていきます。

恐竜が食べていた古代植物の種類

恐竜の多くは、古代植物を食べて生きていました。草食恐竜は、シダやソテツ、イチョウ、マツなど、当時の森に多かった植物を主な食料にしていたと考えられています。

たとえば、ステゴサウルスやトリケラトプスといった大型の恐竜は、硬い葉を持つ裸子植物や、背の低いシダ植物を食べていました。また、成長の早いシダ植物は、食べられてもすぐに新しい葉を広げるため、恐竜たちの食べ物として絶えず供給されていたことも特徴です。

生態系における古代植物の役割

当時の古代植物は、恐竜たちの食料になるだけでなく、生態系全体を支える役割を果たしていました。森を作り出し、他の動物たちの隠れ家や、産卵・子育ての場所としても重要でした。

古代植物は、枯れ葉や落ちた枝が土にかえることで、新しい土壌を作り、次の世代の植物や動物が生きやすい環境を生み出していました。こうした循環が、長い時間をかけて地球の自然を形作ってきたのです。

古代植物と他の生物との共生関係

古代植物は、動物や微生物との共生関係も築いていました。たとえば、コケ植物やシダ植物の根元では、小さな昆虫や微生物が生活し、植物の成長に役立つ役割を果たしていました。

また、植物の葉や茎を食べる動物が、種子や胞子の拡散を手助けすることもありました。このように、古代植物と動物、微生物は、それぞれが支えあいながら、バランスのとれた生態系を作っていたのです。

現代に残る古代植物とその保存

現代にも古代植物の仲間は生き続けています。ここでは、今も見られる具体例や自生地、保護の取り組みについて紹介します。

現存する古代植物の具体例

古代植物の中には、現在でも生き残っている種類があります。以下は代表的な例です。

・イチョウ:街路樹としてよく見られ、恐竜時代からの生き残りとされています。

・ソテツ:南の暖かい地域に多く、硬い葉と独特の姿が特徴です。

・トクサ:湿地や川辺に多く見られるシダ植物の一種です。

これらの植物は、今も私たちの身近な場所で観察できるため、古代の自然に思いをはせるきっかけになります。

世界で見られる古代植物の自生地

古代植物は、世界各地で自生しています。とくに、温暖で湿度の高い森や、特殊な環境を持つエリアに多く見られます。

【主な自生地の例】

・中国南部(イチョウの原生林)

・日本の南西諸島(ソテツ、シダ類)

・オーストラリアやニュージーランド(シダや古代コケ植物の森林)

これらの場所では、現代の開発によって生育環境が失われることもあるため、保護活動も行われています。

古代植物の保護と研究の最前線

古代植物の多くは、環境変化や開発の影響で数が減少しています。そのため、絶滅を防ぐための保護活動や、生態を解明する研究が続けられています。

植物園では、珍しい古代植物を集めて育てたり、国内外の学者が遺伝子や生態の研究を進めています。また、地域の人々と協力しながら、自生地の環境保全や再生プロジェクトも行われています。こうした取り組みは、地球の自然や生態系を守るために重要な役割を担っています。

まとめ:古代植物を知ることで広がる地球の歴史とロマン

古代植物を知ることは、遠い過去の地球や生物の進化、自然のつながりを理解する手がかりになります。現代に生きる私たちも、古代植物を通じて自然の大切さや生命のつながりを感じることができます。

身近な場所でふれることができる古代植物も多いため、自然観察や学びの一歩としておすすめです。地球の歴史の一端にふれ、未来へと自然をつないでいく大切さを感じてみてはいかがでしょうか。