恐竜は爬虫類と鳥類のどっちに近いのか

恐竜が爬虫類に近いのか、あるいは鳥類に近いのかという疑問は、多くの人が抱くものです。最新の研究を踏まえ、わかりやすくご紹介します。

恐竜の定義と生物学的な分類

恐竜は、約2億3000万年前の地球に現れた大型の陸上生物で、鳥盤類(ちょうばんるい)と竜盤類(りゅうばんるい)という2つのグループに分かれます。分類上は「爬虫類」の仲間とされてきましたが、近年は鳥類との関係が注目されています。恐竜とは、特定の祖先から進化した動物のグループを指し、現代のワニやトカゲとは別の系統です。

また、恐竜は「直立歩行」をするという特徴で、その他の爬虫類と区別されます。そのため、恐竜の仲間には、いわゆる「首長竜」や「翼竜」は含まれません。分類の上で重要なのは、骨格や歩行様式、繁殖方法といった生物学的な特徴です。これらの観点から、恐竜は単なる大きな爬虫類ではなく、独自の進化の道をたどった生き物と考えられています。

現代の爬虫類と恐竜の共通点と違い

現代の爬虫類(トカゲ、ヘビ、カメ、ワニなど)と恐竜は、共通の祖先を持っています。たとえば、卵を産む、うろこを持つ点は共通しています。また、骨の構造や体のつくりにも似ている部分があります。

一方で、恐竜は足を体の真下に持つ「直立歩行」に進化したのに対し、現代の多くの爬虫類は、体の横に足を広げている「横歩き」の姿勢です。さらに、恐竜の一部は体温をある程度一定に保つ温血性を持っていたと考えられています。表にまとめると次のようになります。

| 特徴 | 恐竜 | 現代の爬虫類 |

|---|---|---|

| 歩行様式 | 直立歩行 | 横歩き |

| 体温調節 | 温血/変温性 | 変温性 |

| 皮膚 | うろこ | うろこ |

鳥類に受け継がれる恐竜の特徴

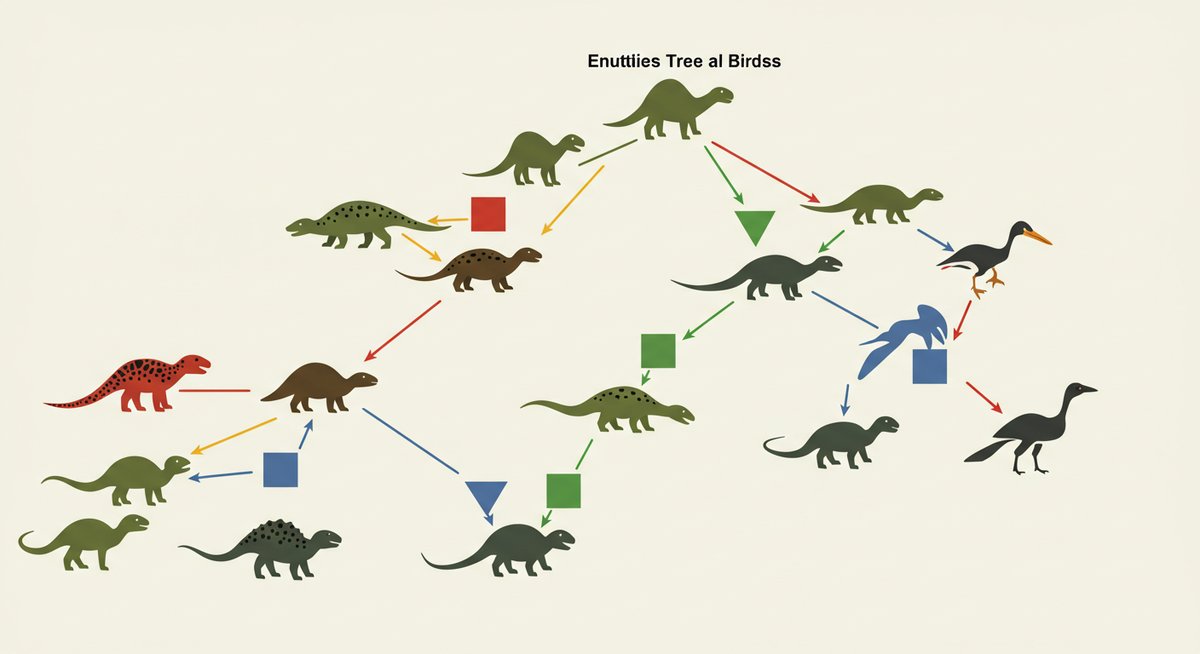

鳥類は、恐竜の中でも特に「獣脚類(じゅうきゃくるい)」というグループから進化したと考えられています。現在の鳥が持つ羽毛やくちばし、骨の構造などは、恐竜から受け継がれた特徴です。

たとえば、鳥の胸骨には筋肉を支える突起があり、これは恐竜にも見られます。また、恐竜の化石からは羽毛の痕跡が数多く発見されており、色や模様まで推定できるケースも増えています。このように、鳥類は恐竜の特徴を多く残しながら、飛翔や温血性といった新たな性質を発達させてきました。恐竜の一部が絶滅を免れ、鳥という形で現代に生き残っているのです。

恐竜と爬虫類の違いを徹底解説

恐竜と現代の爬虫類は、見た目やイメージが似ている部分があるものの、体のつくりや生き方には大きな違いがあります。そのポイントを解説します。

骨格構造や歩行様式の違い

恐竜の骨格は、体を支える骨(大腿骨や脛骨など)が体の真下にまっすぐ配置されているのが特徴です。これにより、大型の体を効率よく支え、速く歩くことや走ることが可能になりました。対して、現代の爬虫類は骨が体の外側に広がる形で、地面に近い姿勢のまま移動します。

歩行様式についても違いが明確です。恐竜は直立歩行で、特に後ろ足で歩く種類も多く存在しました。これにより、活動範囲が広がり、さまざまな環境に適応できたと考えられます。爬虫類と恐竜の骨格や歩き方の違いは、彼らの進化や生き残るための工夫に直結しています。

繁殖方法や生活環境の相違点

繁殖においては、恐竜も現代の爬虫類も卵生である点は共通しています。ただし、恐竜は巣を作り、卵を集中的に温めたり、親が卵や幼体を守る行動があったとされる痕跡が多く見つかっています。一方、現代の多くの爬虫類は、卵を産みっぱなしにし、孵化後の世話をほとんどしないことが一般的です。

生活環境にも違いがあります。恐竜は陸上で活動する大型動物として、森や平原、砂漠などさまざまな場所に生息していました。現代の爬虫類は、水辺や林、岩場など特定の環境に適応している小型〜中型の種類が多いです。このように、恐竜は広範囲で多様な暮らしをしていた点で、爬虫類よりも環境への適応力が高かったと考えられています。

絶滅した恐竜と現存する爬虫類の比較

恐竜と現存する爬虫類を比較すると、絶滅した恐竜は大きさや生活の多様さで目立っていました。たとえば、全長30メートルを超える草食恐竜や、俊敏な肉食恐竜など、現代では見られない多様な形が存在していました。

一方で、現存する爬虫類は、カメやトカゲ、ヘビ、ワニなどの比較的小型〜中型の動物が中心です。いずれも、氷河期や環境の変化を生き延びて現代に至っています。下記のようにまとめることができます。

| 分類 | 恐竜 | 現存爬虫類 |

|---|---|---|

| 体の大きさ | 大型が多い | 小型〜中型 |

| 生息範囲 | 非常に広い | 局所的 |

| 現存状況 | 絶滅 | 生存中 |

恐竜から鳥類への進化の過程

恐竜は絶滅しただけでなく、一部は鳥類へと進化を遂げて現代まで生き残りました。その進化の過程や証拠について見ていきます。

恐竜に見られる羽毛や温血性の証拠

羽毛を持つ恐竜の化石は、特に中国などで多く見つかっています。これらの化石では、細かな羽毛構造や色素まで確認できる例もあり、羽毛が体温調節や求愛、飛翔の原型となったと考えられています。

さらに、骨の内部構造や成長の仕方から、恐竜の一部は自身の体温を保つ温血性の特徴を持っていたと推定されています。これは、活動的な生活や素早い動きが必要な環境に適応するための進化といえます。羽毛と温血性という二つの特徴は、現代の鳥類にも受け継がれています。

鳥類の祖先とされる獣脚類恐竜の特徴

鳥類の祖先は、獣脚類(ティラノサウルスやヴェロキラプトルなど)と呼ばれる二足歩行の肉食恐竜のグループに属します。彼らは、軽量な体、短い前肢、三本指の手、そして長い尾を持っていました。

これらの特徴は、飛ぶことへの適応や、木の上に登るなどの行動に役立ったと考えられています。また、羽毛を持つ種も多く、中には翼を使って滑空や短い距離の飛翔ができた可能性も指摘されています。獣脚類は、鳥類の直接の祖先となる系統として非常に重要な位置付けです。

恐竜の絶滅と鳥類の生き残り戦略

6600万年前の巨大隕石衝突により、多くの大型恐竜が絶滅しました。その一方で、鳥類の祖先は生き残り、現在まで繁栄しています。生き残った理由として、小型だったことや高い適応能力、巣作りや飛翔能力による逃避行動などが挙げられます。

また、食性の多様さや、卵やひなの世話をする習性があったことも、厳しい環境変化を乗り越える助けとなったと考えられています。鳥類は恐竜から受け継いだ特徴を活かし、今日では1万種を超える多様なグループに分かれています。

恐竜研究の最新トピックと未来

恐竜に関する研究は日々進化を続けています。新しい発見や技術によって、恐竜の姿や進化の歴史に新たな光が当てられています。

発掘された新種恐竜と分類の変化

世界各地で新種の恐竜が次々と発見されています。2010年代以降、中国を中心に羽毛恐竜や小型の新種が多く報告され、従来の「恐竜=巨大でうろこ状」というイメージが覆されつつあります。

こうした発見は、恐竜の分類体系にも大きな変化をもたらしています。従来は外見や骨の特徴から単純に分類されていましたが、現在はDNA解析や詳細な骨の構造分析など、より多角的な視点から新しい系統図が描かれています。今後も発掘や研究が進むことで、未知の恐竜が明らかになることが期待されています。

遺伝子解析による鳥類とのつながり

最新の遺伝子解析技術により、恐竜と鳥類の関係がさらに明確になってきました。特に、現存するワニや鳥類のDNA比較は、恐竜から鳥への進化のルートを細かく探る手掛かりとなっています。

さらに、羽毛や骨格などの遺伝子が、どのように変化して現代の鳥に至ったのかが解明されつつあります。遺伝子研究は、恐竜の生態や発達段階を知るうえで重要な役割を果たしており、今後ますます注目される分野です。

古生物学の進展がもたらす新たな発見

化石の分析技術や3Dスキャン、CT画像解析など、古生物学の研究手法は大きく進歩しています。これにより、恐竜の体の内部構造や成長過程、さらには色や模様まで再現できるようになりました。

また、恐竜の足跡化石や巣の痕跡などから、彼らの行動や子育ての様子まで推定できるようになっています。今後も新たな発見が続けば、恐竜の生態や絶滅の謎がさらに深く解き明かされていくでしょう。

まとめ:恐竜は爬虫類と鳥類のどちらに近い存在なのか

恐竜は長らく「巨大な爬虫類」と考えられてきましたが、最新の研究では鳥類に非常に近い存在であることが明らかになっています。骨格や羽毛、温血性など、多くの特徴が鳥類と共通しているからです。

一方で、爬虫類とも共通する点が残っており、恐竜は両者の特徴を併せ持つ生き物だったといえるでしょう。現代の鳥は、恐竜の進化系として今も私たちの身近に存在しています。恐竜は、爬虫類から分かれ、鳥類へとつながる壮大な進化の物語を持つ生き物です。