フタバスズキリュウの全長や大きさ特徴を分かりやすく解説

フタバスズキリュウは、日本で発見された有名な古代の海生爬虫類です。その大きさや体の特徴について、分かりやすく説明します。

フタバスズキリュウとはどんな生物か

フタバスズキリュウは、約8,500万年前の海に生息していた首長竜の一種です。恐竜とは異なり、主に水中で暮らしていた海生爬虫類に分類されます。見た目の特徴としては、長くしなやかな首と小さな頭、大きな胴体、そしてヒレのような四肢を持っていたことで知られています。

この生き物は日本で発見されたこともあり、国内では特に注目度が高い存在です。その姿は、現代の水族館で見るウミガメやアシカよりもずっと大きく、優雅に泳いでいたと考えられています。陸上では暮らせなかったため、一生のほとんどを海で過ごしていたとされています。

全長や体重など基本的な大きさの目安

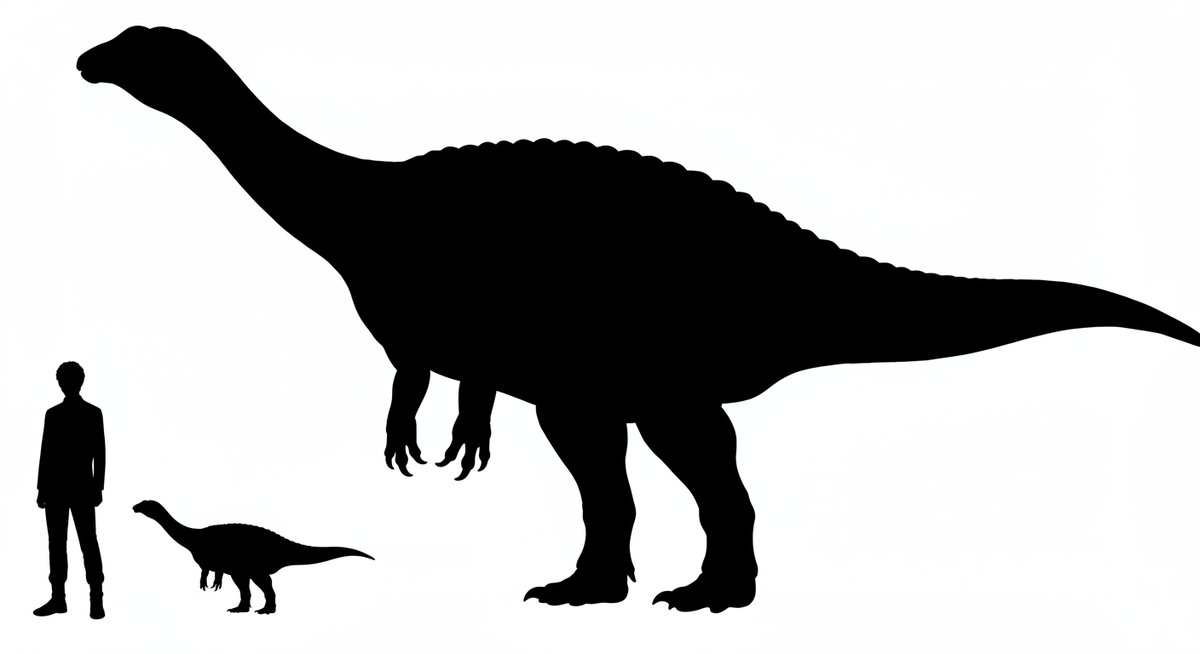

フタバスズキリュウの全長は、およそ7メートルから8メートルと推定されています。大人の身長と比べると、4倍以上の長さがあります。体重は推定に差がありますが、1トン前後と考えられていることが多いです。

以下の表で、主な大きさの目安をまとめます。

| 特徴 | 数値の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 全長 | 約7~8メートル | 首から尾まで |

| 体重 | 約1トン前後 | 個体差あり |

| 首の長さ | 約2メートル前後 | 全長の約1/4 |

このサイズから、当時の海でも目立つ存在だったと想像できます。首が長いため、遠くの獲物にもアプローチしやすかったと考えられています。

体の特徴や首の長さの秘密

フタバスズキリュウの最大の特徴は、やはり長い首です。この首には約40個もの椎骨が並んでいました。首が長いことで、水中で広い範囲の獲物を狙ったり、敵から距離を取ったりできたと考えられています。

加えて、前足と後足はヒレのような形をしていて、推進力を得るのに役立っていました。全体的に流線型の体つきで、無駄のない泳ぎができる構造になっています。また、頭が小さかったため、水の抵抗も少なくすみました。これらの特徴は、当時の海で生き抜くための工夫だったといえます。

フタバスズキリュウの発見と命名の歴史

フタバスズキリュウは、発見の経緯や名前の由来などにも独自のエピソードがあります。日本発の古生物として、数々の歴史的な出来事がありました。

日本での発見とその経緯

フタバスズキリュウが発見されたのは1968年、福島県いわき市の双葉町(当時)でのことです。地元の高校生が、川原で不思議な化石を見つけたのがきっかけとなりました。その後、専門家による調査が進み、首長竜の一種と判明しました。

発見当時はまだ日本で恐竜や大型古生物の化石があまり見つかっていなかったため、大きな反響を呼びました。その後、多くの研究者がこの化石に注目し、詳細な調査や復元作業が進められました。日本における古生物学の発展にもつながった発見といえるでしょう。

名称の由来や学名の意味

この生物の名前「フタバスズキリュウ」は、発見場所である「双葉町(ふたば)」と、最初に発見した「鈴木」さんの名前を合わせて作られています。「リュウ」は「竜」の意味です。

学名は「Futabasaurus suzukii」となっており、こちらも和名と同じく、発見地や発見者の名が反映されています。このような名付け方は、日本の貴重な化石であることを世界にアピールする意義も持っています。

発見がもたらした学術的な意義

フタバスズキリュウの発見は、日本の古生物学史にとって大きな出来事でした。それまで、首長竜の化石は世界各地で見つかっていましたが、日本でこれほど保存状態の良い標本が見つかるのは珍しいことでした。

この発見によって、日本周辺の古代の海の環境や、生き物の多様性について新たな知見が得られるようになりました。また、日本でも世界的な水準の古生物研究ができるという意識が高まり、その後の研究体制の発展にも影響を与えました。学術的にも多くの論文や研究が生まれた重要な発見です。

フタバスズキリュウの生態や生息時代の環境

フタバスズキリュウがどんな時代に、どのような海でどんな暮らしをしていたのか、その生態や環境について紹介します。

どの時代に生息していたか

フタバスズキリュウは、約8,500万年前の白亜紀後期に生息していました。この時代は、恐竜たちが地球上で繁栄していたころにあたります。白亜紀後期は温暖な気候が続き、海の中にも多くの生き物が存在していました。

この時期は、恐竜や首長竜のほか、アンモナイトや魚類、さまざまな海生爬虫類が共存していた時代でした。フタバスズキリュウも、この豊かな海で独自の生態系を築いていたとみられています。

何を食べていたか食性の考察

フタバスズキリュウの食性は、主に魚やイカのような柔らかい小動物だと推測されています。細長い首と小さな頭は、すばやく水中の獲物を捕まえるのに適していたと考えられます。

また、鋭い歯が並んでいたため、水中で滑りやすい魚をしっかりととらえることができました。首を大きく伸ばして獲物に近づき、素早く口を開いて捕食するというスタイルです。大きな生き物よりも、小さくすばしこい生き物を得意としていたといえるでしょう。

生息していた場所とその環境

フタバスズキリュウの化石が見つかったことからも分かる通り、当時の日本周辺は温暖な浅い海が広がっていました。現在の福島県や東北地方は、当時は海の底だったと考えられています。

海底には多くの生物が生息し、豊かな食物連鎖が成立していました。フタバスズキリュウは、その中で泳ぎ回りながら生活していたと推測されます。大きな体と長い首は、浅い海でも広い範囲を移動して効率よく餌を探すのに役立っていたとみられています。

フタバスズキリュウと他の首長竜との違い

フタバスズキリュウは、他の首長竜と比べてどんな違いがあるのでしょうか。比較ポイントや他の日本産首長竜との違いも見ていきましょう。

首長竜全体との比較ポイント

首長竜にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。フタバスズキリュウは首長竜の中でもエラスモサウルス類というグループに含まれ、首が特に長い種類にあたります。

比較ポイントをまとめると以下の通りです。

- 首の長さ:フタバスズキリュウは首が特に長い

- 体の大きさ:首長竜全体の中では中型

- 生活環境:浅い海に多く生息していた

このように、首の長さや生活場所、体のサイズが他の首長竜と比較する際のポイントとなります。

他の日本産首長竜との違い

日本国内でもいくつかの首長竜が発見されていますが、フタバスズキリュウはその中でも最も保存状態が良い標本として知られています。また、発見当時の話題性も高く、日本を代表する首長竜となりました。

他の日本産首長竜には、カムイサウルスや他種のプラテカルプスなどがいますが、体の大きさや首の長さ、発見場所などに違いがあります。フタバスズキリュウは、特に長い首と全体のバランスが特徴的だといえます。

フタバスズキリュウが与えた影響や評価

フタバスズキリュウの発見は、国内外の研究者に大きな刺激を与えました。日本の古生物学への関心が高まり、地元の教育活動や博物館展示にも活用されています。

また、「日本にも世界レベルの首長竜がいた」という評価が定着し、日本の恐竜研究の象徴的存在となりました。今も多くの子どもや研究者に夢と関心を与え続けています。

まとめ:フタバスズキリュウの魅力と今後の研究への期待

フタバスズキリュウは、日本で発見された首長竜の一種であり、その長い首や大きな体、発見のドラマ性など多くの魅力があります。日本の古生物学に新しい風をもたらした存在として、多くの人に親しまれています。

今後も新たな化石の発見や研究が進むことで、フタバスズキリュウの生態や当時の環境について、さらに詳しく分かってくることが期待されています。日本発の古代生物として、これからの発見や研究の進展に引き続き注目していきたいところです。