プレシオサウルスとエラスモサウルスの違いを分かりやすく解説

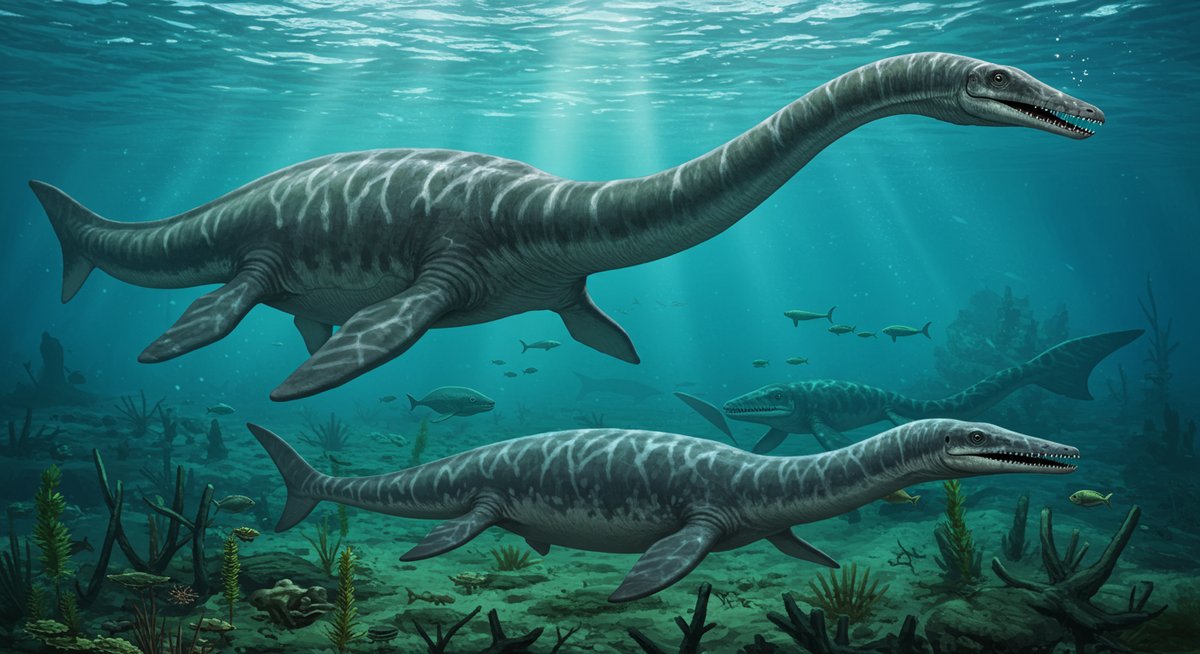

首の長い海の生き物として知られるプレシオサウルスとエラスモサウルスは、見た目が似ていますが、実はさまざまな違いがあります。

首の長さや体の特徴の比較

プレシオサウルスとエラスモサウルスは、どちらも細長い首が特徴ですが、その長さや体つきには大きな差があります。プレシオサウルスの首は体全体の半分ほどで、程よく長い印象です。これに対してエラスモサウルスの首はさらに長く、体の大部分を占めていました。

また、体のサイズや形も異なります。プレシオサウルスは約3〜5メートルとやや小柄で、首と胴体のバランスが取れています。一方で、エラスモサウルスは全長10メートルを超え、その約半分が首です。首の骨の数も違いがあり、プレシオサウルスは30個ほど、エラスモサウルスは70個以上も首の骨があります。下の比較表に主な特徴をまとめます。

| 種類 | 首の長さ | 全身の大きさ |

|---|---|---|

| プレシオサウルス | 中くらい | 約3〜5メートル |

| エラスモサウルス | 非常に長い | 約10〜14メートル |

生息時代や分布地域の違い

プレシオサウルスとエラスモサウルスは、似たような海で暮らしていましたが、生息していた時代や場所も異なります。プレシオサウルスは主にジュラ紀(今から約2億〜1億4500万年前)に生きていたのに対し、エラスモサウルスは白亜紀後期(約1億1000万〜6600万年前)に存在していました。

分布地域についても違いが見られます。プレシオサウルスの化石は主にヨーロッパ、特にイギリス周辺で多く見つかっています。エラスモサウルスは北アメリカの内陸部で化石が発見されており、当時は広大な内海が広がっていた地域に生息していました。生息した環境や時代の違いが、それぞれの進化にも影響を与えています。

名前や発見の歴史のポイント

プレシオサウルスとエラスモサウルスの名前や発見の歴史にも興味深い点があります。プレシオサウルスの名前は「より近くにトカゲがいる」という意味を持ち、19世紀初めにイギリスで初めて記載されました。この発見は当時の科学界に大きな影響を与え、海中の「恐竜」として注目されました。

一方、エラスモサウルスの名前は「薄い板のトカゲ」という意味があります。19世紀末にアメリカで発見されましたが、その首の長さに科学者たちは驚き、最初は首としっぽの骨を間違えて復元したというエピソードもあります。このようなエピソードは、古生物学の発展にも重要な役割を果たしました。

プレシオサウルスの特徴と生態

プレシオサウルスは、独特の体形と生活様式で知られる古代の海生爬虫類です。ここではその体の仕組みや生態を詳しく見ていきます。

プレシオサウルスの基本的な体のつくり

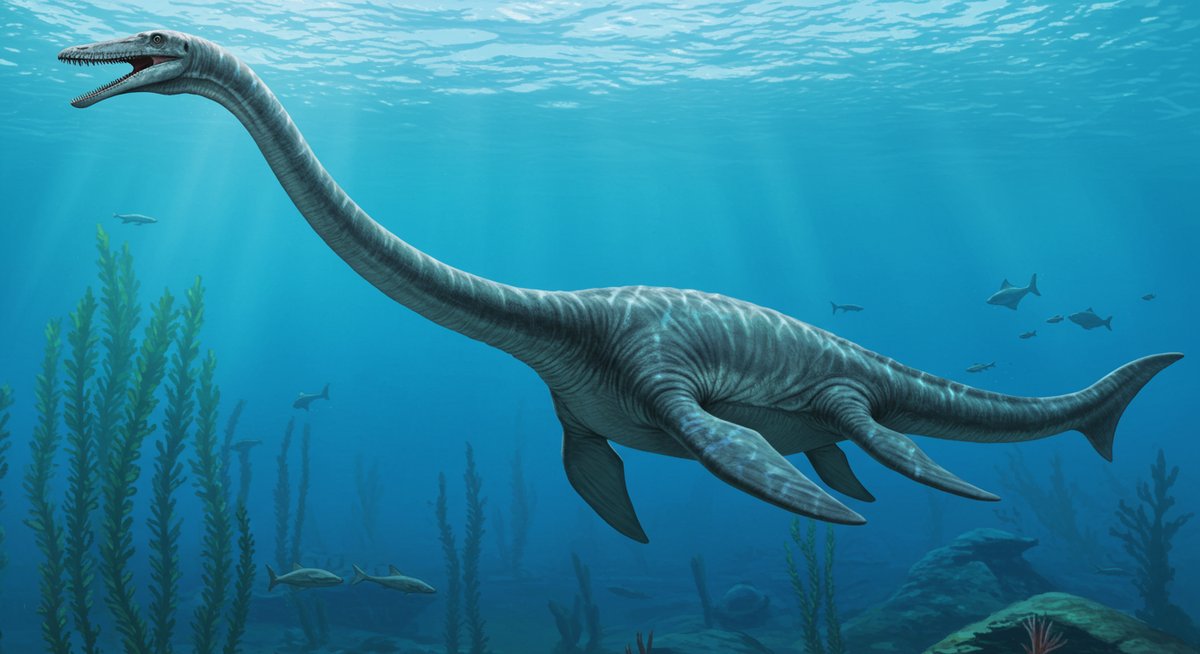

プレシオサウルスは流線形の体を持ち、泳ぎやすい姿をしています。首が長く、頭は小さめで、口には細かい歯が並んでいました。四肢はヒレ状になっていて、これを使って水中をすばやく移動していたと考えられています。

また、尾は比較的短く、推進力よりもヒレで方向転換や速度調整をしていたようです。骨格がしっかりしているため、深い海でも安定して泳ぐことができました。体のつくりには、捕食や移動に適した工夫が多く見られます。

食性や主な獲物

プレシオサウルスは肉食性で、主に小型の魚やイカのような生き物を捕えて食べていました。細長い首を活かして、岩陰や海藻の間に隠れている獲物に静かに近づき、素早く頭を動かして捕らえていたと考えられています。

また、鋭い歯で獲物をしっかりとくわえ、丸のみするような食べ方をしていた可能性が高いです。群れで行動していたとする説もありますが、単独行動することが多かったとも考えられています。

海での暮らし方と行動パターン

プレシオサウルスは主に海の表層から中層にかけて生息していました。泳ぎは得意で、長い首を活用して周囲を見渡しながら、獲物を探していたようです。また、敵から身を守るために、岩陰に身を隠すこともあったと考えられています。

移動の際は、四肢のヒレを使い、上下左右に自由に泳ぐことができました。呼吸のために定期的に水面に浮上し、空気を吸う必要がありました。繁殖については詳しいことは分かっていませんが、卵ではなく、子どもを直接産んだ可能性が示唆されています。

エラスモサウルスの魅力と謎

エラスモサウルスは、非常に長い首を持つことで知られ、今なお多くの謎を残しています。その特徴や発見された化石について探っていきます。

エラスモサウルス特有の長い首の役割

エラスモサウルスの最大の特徴は、体の半分以上を占めるほどの長い首です。この首には70個以上の骨が連なっており、他の首長竜と比べても圧倒的に長い構造になっています。では、この長い首はどのような役割があったのでしょうか。

主な説としては、首を使って広範囲の獲物にゆっくり近づき、驚かさずに捕まえるためというものがあります。また、深い場所にいる魚や、小さな生き物を岩陰からすくい上げるのにも役立ったと考えられています。ただし、首が長いために動きが遅くなったり、敵に狙われやすくなったりした可能性もあり、長い首の使い方にはいくつかの説が存在します。

発見された化石とその意義

エラスモサウルスの化石は、アメリカを中心に多く見つかっています。特に有名なのはネブラスカ州で発見された全身骨格です。この標本は、首の長さや骨の数といった特徴がはっきりと分かるもので、古生物学の研究に大きな影響を与えました。

初めて発見された際、科学者は首としっぽの骨を逆に並べてしまうほど、長さに驚いたと言われています。この出来事は、古生物学の発展とともに、復元の難しさや発見の重要性を示しています。エラスモサウルスの化石から得られる情報は、首長竜全体の生態を知る上で貴重な手がかりとなっています。

他の首長竜との違い

エラスモサウルスは、首の長さ以外にも他の首長竜と異なる点があります。まず、骨の構造やヒレの形が微妙に異なり、泳ぎ方にも違いがあったと考えられています。エラスモサウルスは首が非常に長いため、ゆったりとした動きが特徴で、素早く泳ぐよりも静かに忍び寄るタイプでした。

また、同じ首長竜でもプレシオサウルスのようにバランスの取れた体形のものや、逆に首が短く体が大きい種類も存在します。エラスモサウルスはその中でも特殊な進化を遂げたグループといえます。下記に簡単な比較表をまとめました。

| 種類 | 首の長さ | 泳ぎ方 |

|---|---|---|

| エラスモサウルス | 非常に長い | ゆったり |

| 他の首長竜 | 普通〜短い | すばやい |

首長竜全体の進化と絶滅の背景

首長竜は海の中で多様に進化し、その後絶滅しました。彼らの進化の流れや絶滅につながった理由、現代に残るイメージについて解説します。

首長竜の進化の流れ

首長竜は三畳紀後期からジュラ紀、白亜紀にかけて登場し、多様な種類に分かれて進化しました。初期の首長竜は首が短く、体も比較的小型でしたが、時代が進むにつれて首が長く発達し、それぞれの環境に適応していきました。

その進化のポイントは、長い首を活かした捕食方法や、ヒレの発達による遊泳能力の向上です。生息場所や獲物の種類によって、体の大きさや首の形が異なるなど、多様なグループが出現しました。首長竜は海の食物連鎖の中で重要な役割を担いました。

絶滅に至った原因や説

首長竜が絶滅した理由にはさまざまな説があります。最も有力とされているのは、白亜紀の終わりに起きた環境の急激な変化です。隕石の衝突や火山活動による気候変動、海の温度や海流の変化が起こり、生態系全体が大きな影響を受けたと考えられています。

また、食べ物となる魚やイカなどの減少も絶滅につながった要因の一つです。さらに、新たに進化した大型の捕食者との競争が激しくなり、首長竜は徐々に姿を消していきました。絶滅にはいくつもの要因が重なっていたようです。

現代に伝わる首長竜のイメージ

首長竜は、現在でも「ネッシー」など未確認生物のモデルとされることが多く、神秘的なイメージを持たれています。その姿は絵本や映画、アニメなどにもたびたび登場し、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれています。

一方で、発見される化石や最新の研究によって、実際の生態や体の構造が次第に明らかになってきました。今後も新たな発見が期待される中、首長竜は古生物の代表格として多くの人々の興味を引き続き集めています。

まとめ:首長竜の違いと海生爬虫類の奥深さ

プレシオサウルスやエラスモサウルスをはじめとする首長竜たちは、見た目は似ていても、それぞれに個性的な特徴や進化の道筋を持っていました。生息時代や体のつくり、食性や行動パターンなど、細かい違いを知ることで、海生爬虫類の奥深さや多様性がより感じられます。

また、首長竜は絶滅してしまいましたが、その不思議な姿や生態は今も人々の想像力をかき立てています。今後も新たな発見や研究が進むことで、ますますその世界が広がっていくことでしょう。