アーケロンの基本情報と生息していた時代

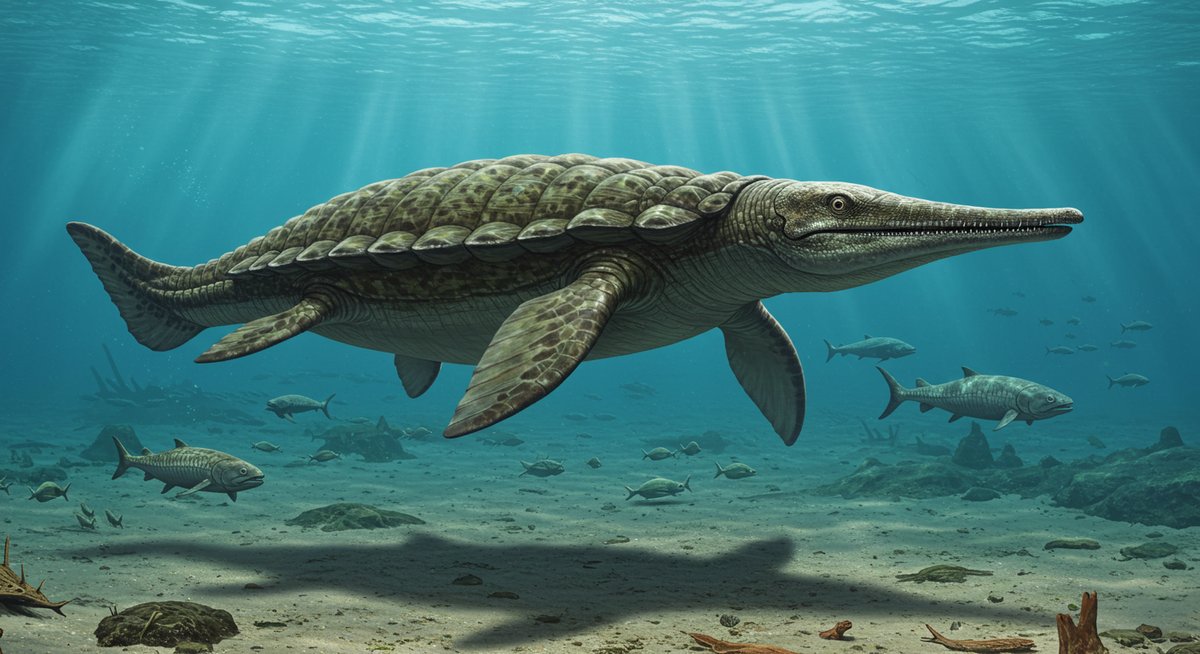

アーケロンは、恐竜時代の海に生息していた非常に大型のウミガメとして知られています。白亜紀後期に存在したこの生物は、現代のウミガメと比べても特に注目される特徴を持っています。

アーケロンの特徴や体の大きさ

アーケロンは、これまでに知られているウミガメの中でも最大級の体を持っていました。その全長は約4メートル、体重は2トンにも及んだと推定されています。甲羅は現生ウミガメと比べて骨質が発達しており、全体的に厚みがある構造をしていました。

頭部も大きく、顎の形状から硬いものをかみ砕く力があったと考えられます。また、手足は大きなヒレ状で、ゆったりと泳ぐのに適した形をしていました。この大きな体と独特な外見が、アーケロンを特別な存在として際立たせています。

白亜紀後期の海での生活環境

アーケロンが生息していた白亜紀後期の海は、現在の北アメリカ大陸内陸部を大きな内海が覆っていた時代でした。この内海では、さまざまな海生爬虫類や魚類が豊富に暮らしており、アーケロンもそうした生物たちと共存していました。

この時代の海は温暖で、浅い海底が広がっていたため、アーケロンにとってもエサを探しやすい環境でした。食性としては、カニや貝などの甲殻類を中心に食べていたと考えられています。また、海の中で浮遊しながら獲物を探す習性があったとも推測されています。

アーケロンと現生ウミガメとの違い

アーケロンと現代のウミガメを比較すると、いくつかの大きな違いが見えてきます。まず、アーケロンは甲羅がより分厚く、骨の構造がしっかりしていた点が特徴です。一方、現生ウミガメは甲羅が薄く、軽量化されています。

また、アーケロンは現代のウミガメよりもはるかに巨大で、捕食能力も高かったと考えられています。一方で、現代のウミガメは浅瀬や沖合いで生活し、多様なエサを食べるようになっています。外見や生態の違いは、時代の環境や進化の影響を受けて形作られてきたものです。

アーケロンの分布と化石発見の歴史

アーケロンの化石は主に北アメリカ大陸の内陸部で発見されており、その分布や発見の経緯には興味深い歴史があります。これらの化石は、白亜紀の海の生態系を知る手がかりとなっています。

北アメリカ周辺での化石発見例

アーケロンの化石は、特にアメリカ合衆国のサウスダコタ州やワイオミング州など、かつての内海が広がっていた地域で数多く見つかっています。これらの地域は、現在は内陸地ですが、白亜紀当時は海底でした。

発見された化石の多くは、保存状態が良好なものもあり、甲羅や骨格のほぼ全体が残っている例もあります。これにより、アーケロンの姿や大きさ、骨の構造まで詳細に調べることができるようになっています。

発見された化石から分かること

発見されたアーケロンの化石からは、当時の生態や生活の様子が多く推測されています。たとえば、甲羅や手足の骨の構造から、アーケロンが長距離を泳ぐ能力や、海底付近で生活していたことが明らかになりました。

また、化石には歯の跡や損傷した部分があることもあり、当時の捕食者や他の生物との関係も考えられます。これらの証拠をもとに、アーケロンがどのような環境でどのように生きていたのか、研究が続けられています。

アーケロンの記載論文と研究の進展

アーケロンに関する正式な記載論文は19世紀末に発表され、その後さまざまな研究が重ねられてきました。最初の論文では、アーケロンの大きさや骨の特徴が詳細に記述されています。

近年では、化石の3D解析や比較解剖学の進展により、アーケロンの生態や進化の過程についての理解も深まっています。さらに、新たな化石の発見や、他の大型ウミガメとの比較も行われ、研究は今も進展を続けています。

アーケロンが絶滅した理由とその背景

アーケロンは、白亜紀末の大きな環境変化とともに姿を消しました。その絶滅の背景には、複数の要因が重なっていたと考えられています。

白亜紀末の大量絶滅との関係

アーケロンが絶滅した時期は、恐竜など多くの生物が姿を消した白亜紀末の大量絶滅と重なっています。この大量絶滅の主な原因としては、巨大隕石の衝突や火山活動による気候変動が挙げられます。

これらの影響により、海の環境も大きく変化しました。光が遮られて海洋の生産性が低下し、食物連鎖の上位にいる大型生物ほど大きな打撃を受けたと考えられています。この環境変化が、アーケロンにとっても生存を難しくした要因の一つです。

生態系や環境変化が絶滅に与えた影響

白亜紀末には、海面の変動や水温の低下など、海の環境が急激に変化しました。こうした変化により、アーケロンの主なエサであった甲殻類なども減少し、食料不足が深刻化したと推測されています。

また、他の大型海生爬虫類の減少や消滅による生態系の変化も、アーケロンの絶滅に影響を与えた可能性があります。このように、生態系全体のバランスの崩壊が、アーケロンの生存を脅かした要因となりました。

アーケロン絶滅後の海洋生態系の変化

アーケロンの絶滅後、海洋の生態系には大きな変化が訪れました。大型のウミガメや海生爬虫類が姿を消したことで、それまで競争関係にあった生物たちの生態が変わり、新たな種の進化が進みました。

その後の海洋生態系では、魚類や現生ウミガメなどが新たな役割を担っていきます。アーケロンの絶滅は、一つの時代の終わりであり、次の時代の生態系が形作られる転換点となったのです。

ウミガメの進化と現代へのつながり

アーケロンはウミガメの進化の歴史の中で特別な存在でした。その進化の過程や、現在に至るまでのつながりについても注目されています。

ウミガメの進化史とアーケロンの位置付け

ウミガメは、約1億年以上前に出現し、さまざまな環境に適応しながら進化してきました。アーケロンはその中でも特に大型化した系統に属し、白亜紀後期の海洋を代表するウミガメです。

進化の系統図で見ると、アーケロンは現生ウミガメと共通の祖先を持ちつつも、独自の進化を遂げていたことが分かります。当時の多様なウミガメの中でも、アーケロンは特異な特徴を持った存在だったのです。

現代ウミガメにみるアーケロンの面影

現生ウミガメの中で、特にオサガメはアーケロンに近い特徴を持っているとされています。オサガメも大型で、長距離を泳ぐ能力に優れています。アーケロンと同じく、浮力を調整して海中を移動する特徴も共通しています。

また、甲羅の構造や食性の一部にも、アーケロンとの共通点が見られます。しかし、体の大きさや甲羅の厚みなどには違いも多く、進化の過程でさまざまな変化が起こってきたことがうかがえます。

ウミガメ保護活動と絶滅から学ぶ教訓

現代のウミガメは、環境破壊や漁業による混獲などにより、絶滅の危機に瀕しています。アーケロンの絶滅を振り返ると、生態系のバランスや環境の変化がいかに重要かを実感させられます。

そのため、ウミガメの保護活動では、産卵地の保全や海洋ゴミの削減、漁業との共存を目指す取り組みが行われています。アーケロンの歴史から学び、現代のウミガメたちが未来に生き続けられる環境を守る努力が求められています。

まとめ:アーケロンの謎と絶滅から考える生命のつながり

アーケロンは、遠い過去の海で生きていた巨大なウミガメであり、その姿や生態は今も多くの謎に包まれています。しかし、化石や研究を通じて、生命がどのようにつながり、環境とともに変化してきたかを知ることができます。

アーケロンの絶滅は、環境変化や生態系のバランスが生物に与える影響を考える上で重要な教訓となります。現代のウミガメや他の生物たちがこれからも生き残るために、過去から学び、自然との共生を目指すことが大切です。