フタバスズキリュウは恐竜ではない理由をわかりやすく解説

フタバスズキリュウは日本で発見された有名な化石生物ですが、実は「恐竜」ではありません。その理由を順を追って解説します。

フタバスズキリュウと恐竜の違い

フタバスズキリュウと恐竜は、姿形が似ていたり、同じ時代に生きていたことで混同されがちです。しかし、両者にはいくつかの明確な違いがあります。

恐竜は主に陸上で生活し、現在の鳥類やワニに近い仲間です。一方、フタバスズキリュウは「首長竜」と呼ばれる水生爬虫類で、体のつくりや暮らし方にも違いがあります。たとえば、恐竜は足が体の真下に位置しているため、まっすぐ立って歩くことができますが、フタバスズキリュウは足の代わりにヒレが発達し、泳ぐことに特化した体を持っています。

首長竜という生物分類について

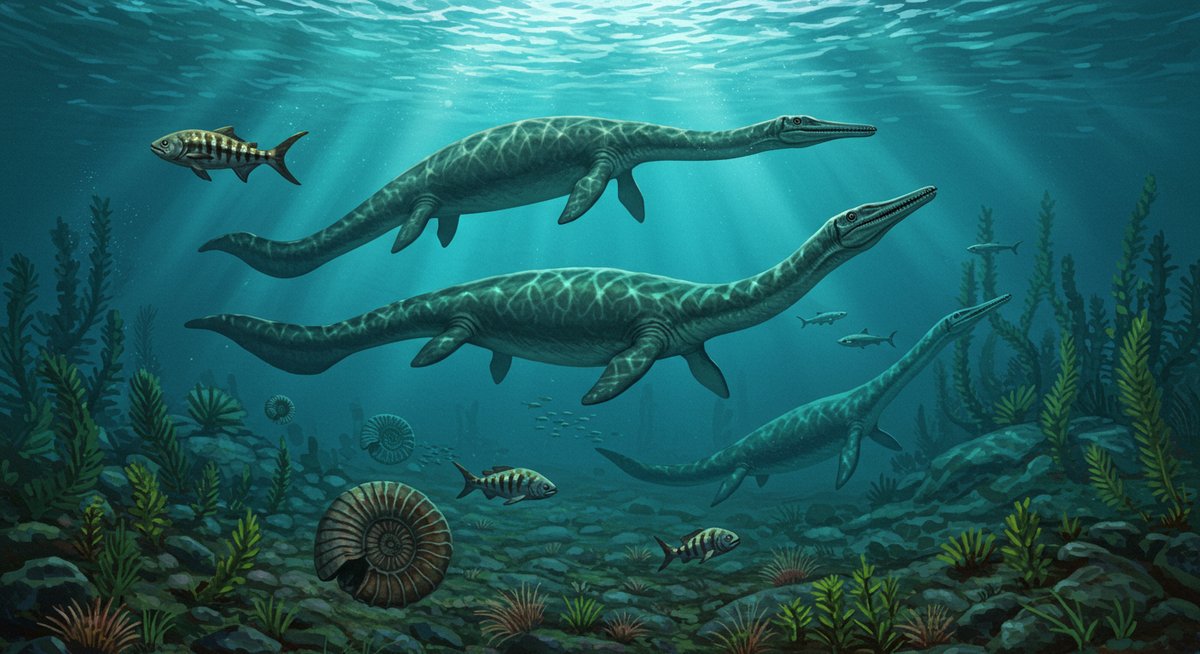

首長竜は、恐竜と同じく古代の爬虫類ですが、まったく異なるグループに分類されます。首長竜は主に海で暮らしていた生物で、長い首とヒレ状の手足が特徴です。

首長竜の代表的な特徴として、「非常に長い首」「流線型の体」「ヒレのような四肢」が挙げられます。首長竜は魚やイカなどを食べていたと考えられています。また、陸上を歩くことはできず、海の中で生活していたため、恐竜とは生態や進化の道筋が異なります。

恐竜と首長竜が混同されやすい理由

恐竜と首長竜は、同じ中生代という時代に生きていたため、博物館や図鑑などで一緒に紹介されることが多いです。そのため、「恐竜」としてひとくくりに認識されやすい傾向があります。

また、恐竜という言葉が広く使われてきた影響で、恐竜以外の古代爬虫類もまとめて「恐竜」と呼ばれてしまうことがあります。さらに、首長竜のユニークな姿が恐竜のイメージと重なりやすいことも、混同の要因のひとつです。

フタバスズキリュウの特徴と生態

フタバスズキリュウはどのような場所で発見され、どんな体の特徴や生活をしていたのか、その生態について詳しく説明します。

発見された場所と時代背景

フタバスズキリュウは、1968年に福島県いわき市の地層から化石が発見されました。この発見には、当時の高校生であった鈴木直さんの存在が大きく関わっています。

発見された地層は、今から約8,500万年前の白亜紀後期にあたります。この時代は、恐竜などの大型爬虫類が地球上に多く生息していた時代です。日本の周辺も温暖な浅い海に覆われており、フタバスズキリュウもその海で暮らしていたと考えられています。

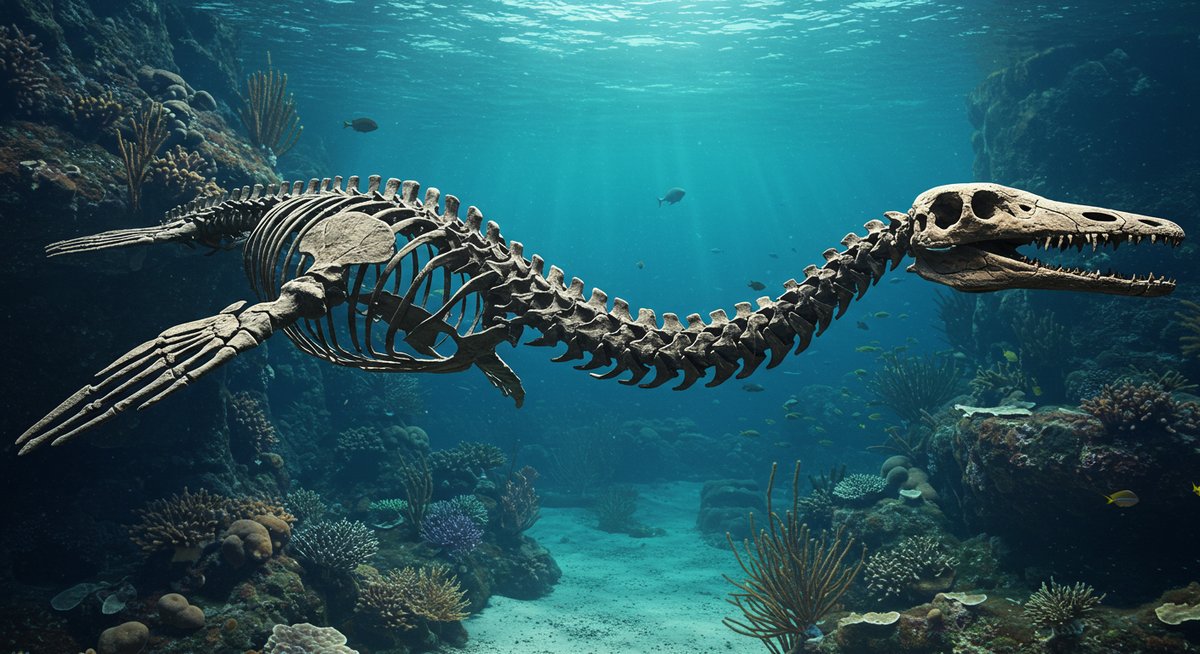

体の構造や大きさの特徴

フタバスズキリュウは、首長竜の一種で、特にその長い首が目を引きます。全長は約7メートルほどで、首だけでも体全体の半分近くを占めていたと推定されています。

体の構造を簡単にまとめると、以下のようになります。

- 首:非常に長く柔軟で、獲物を捕まえるのに適している

- 体:流線型で、水中をすばやく泳げる形

- 四肢:ヒレ状に進化し、パドルのように使って泳ぐ

このように、フタバスズキリュウは水中生活に適応した独特の体の構造を持っています。

フタバスズキリュウの食性や暮らし方

フタバスズキリュウは主に魚やイカなどの小型の海洋生物を食べていたと考えられています。長い首は、獲物に近づくのに有利な形状でした。

また、敵から身を守るために素早く泳いだり、長い首を活かして広い範囲を探し回ったりしていたと推測されています。陸には上がらず、産卵も海中で行った可能性が指摘されています。

恐竜と首長竜の生物学的な違い

恐竜と首長竜は見た目が似ている部分もありますが、進化の流れや体のつくりなど、生物学的にははっきりとした違いがあります。

恐竜の定義と特徴

恐竜は中生代に栄えた陸生の爬虫類の総称ですが、次のような特徴を持っています。

- 立ち方:足が胴体の真下にあり、直立歩行ができる

- 生息地:主に陸上で生活

- 卵生:卵を産み、陸地で繁殖

また、恐竜は鳥類の祖先と考えられており、一部の恐竜は羽毛を持っていたこともわかってきました。ワニやトカゲとは異なる骨格構造が特徴です。

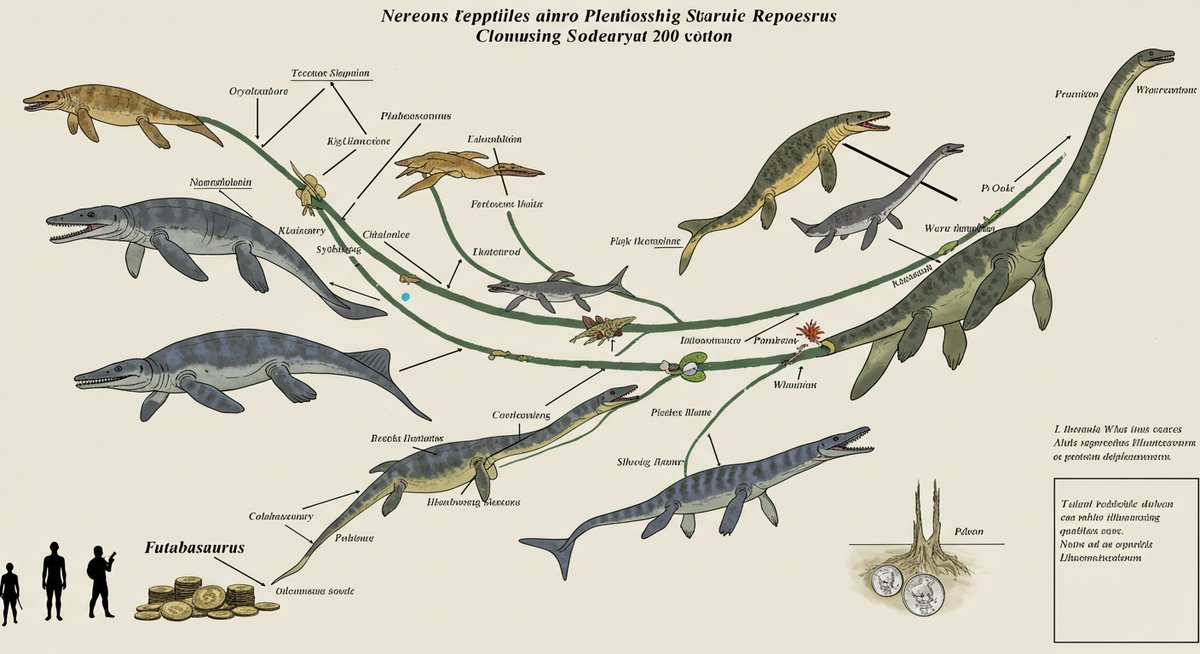

首長竜の進化の系統

首長竜は恐竜とは別の進化の流れをたどった海洋爬虫類です。進化の過程で、陸上生活から水中生活に適応するために体の形が大きく変化しました。

ヒレ状の四肢、長い首、流線型の体などは水中での移動や捕食に役立つ特徴です。首長竜は魚竜やモササウルス類など、他の海洋爬虫類とも異なる独自のグループに分類されます。

地球の歴史における両者の位置づけ

恐竜と首長竜はどちらも中生代に生きていましたが、住む場所や役割には違いがありました。

- 恐竜:主に陸上で進化し、多様な種類が世界各地に広がった

- 首長竜:主に海で暮らし、魚やイカを捕食する役割を担った

このように、両者は同じ時代を生きたものの、生態系の中で住み分けていたことがわかります。

日本におけるフタバスズキリュウの発見とその意義

フタバスズキリュウの発見は、日本の古生物学にとって大きな出来事でした。その発掘の経緯や、学術的・社会的な影響についてご紹介します。

日本での発掘エピソード

1968年、福島県いわき市の海岸で、当時高校生の鈴木直さんがフタバスズキリュウの骨の一部を発見しました。この偶然の出会いが、日本初の大型首長竜の発見へとつながりました。

その後、地元の専門家や大学の研究者たちが協力し、慎重に化石が掘り出されました。発掘現場の苦労や、地元住民の協力など、さまざまな人の努力が実を結んだ出来事です。

学術的価値や発見の影響

フタバスズキリュウの発見は、日本における中生代の海の生物相を知るための大きな手がかりとなりました。

また、これまで日本では発見例が少なかった大型海生爬虫類の存在を証明できたことで、国内外の研究者からも注目を集めました。新しい化石の発見は、日本の地質学や古生物学の発展にも貢献しています。

フタバスズキリュウが与えた一般認識への影響

フタバスズキリュウの発見は、恐竜や古代生物への関心を高めるきっかけとなりました。博物館やメディアでも取り上げられ、多くの人々が「日本にもこんな古生物がいた」と知るようになりました。

しかし、その知名度の高まりと同時に、「恐竜」と誤って紹介されることも多く、首長竜と恐竜の違いを知るきっかけにもなっています。

まとめ:フタバスズキリュウと恐竜の違いを正しく知ろう

フタバスズキリュウは日本を代表する古生物ですが、恐竜とは異なる首長竜というグループに属しています。その違いを知ることで、地球の歴史や生物の多様性に新たな視点を持つことができます。今後も興味を持って調べてみることをおすすめします。