プテラノドンは本当に飛べなかったのか最新研究から分かる事実

プテラノドンは大空を舞う姿で有名ですが、実際に自由に飛べたのかどうかは長く議論されてきました。最新の研究で見えてきた事実を分かりやすく解説します。

プテラノドンの飛行能力に関する主な議論

プテラノドンがどの程度飛行できたのかは、世界中の研究者たちによってさまざまに議論されてきました。かつては翼の大きさや体重から「自力で飛ぶのは難しかったのではないか」と考えられていました。その主な理由として、体が比較的大きく、筋力が現代の鳥のようには発達していないと推測されていたからです。

一方で、発掘された化石をもとに、プテラノドンの骨の軽さや翼の構造が解析されると、風に乗って長距離を滑空できた可能性が高いという意見も出てきました。滑空とは羽ばたき飛行ではなく、上昇気流などの風の力を利用して空を移動する方法です。これらの議論は、現代のコウモリやグライダーの原理とも比較され、科学的な検証が続けられてきました。

上昇気流や滑空を活用した飛行の仕組み

プテラノドンは、自力で力強く羽ばたくよりも、上昇気流や風の流れを活用して効率的に空を移動していたと考えられています。上昇気流とは、地表の温度差によって生じる上向きの風のことで、これを上手に利用することで、体力をあまり消耗せずに長い距離を移動できる利点があります。

また、プテラノドンの翼は現代の鳥のような羽ではなく、幅広くしなやかな皮膜でできていました。この翼の形状は、風を受け止めて持続的に滑空するのに適しているとされます。特に海岸線や海上など、上昇気流が発生しやすい場所で生活していたため、効率よく滑空できる体の仕組みをもっていました。

飛べない説の根拠と反証される理由

これまでに「プテラノドンは本当は飛べなかったのではないか」とする説が唱えられた背景には、化石から推定される体重の重さや、現代の鳥とは異なる筋肉の付き方がありました。たとえば、翼を動かす筋肉が小さすぎて自力で飛び立つのが難しいという推定がなされたこともあります。

しかし、近年の研究で骨の中が空洞で非常に軽量であることや、筋肉の付き方が鳥とは違っても、滑空や風への適応が見られることが分かってきました。また、翼の大きさと形状が、微風でも空気に乗りやすい設計であったことも分かり、飛べない説への反証となっています。こうした点から、プテラノドンは羽ばたき飛行よりも、滑空に特化した飛行生物であったと結論づける研究が多くなっています。

プテラノドンの体の特徴と飛行に適した進化

プテラノドンがどのような体の特徴をもち、空の生活にどのように適応していたのかを詳しく見ていきます。

軽量な骨格と大きな翼の構造

プテラノドンの骨格は、体を軽く保つために中が空洞になっていました。これは現代の鳥にも見られる特徴ですが、より大きな体を持ちながらも重さを抑えるために進化したものです。実際、プテラノドンの体重は、およそ20kgから25kg程度と推定されており、翼を広げると6mを超えるものもあったことが分かっています。

翼の骨は長く、しなやかで、翼全体が広がることで受ける風の面積を大きくしていました。こうした特徴は、空中での安定した滑空や、急な方向転換がしやすいという利点にもつながります。体の重心やバランスも、長時間空を移動するのに適した設計になっていました。

| 特徴 | プテラノドン | 現代の大型鳥類 |

|---|---|---|

| 骨の中身 | 空洞 | 空洞 |

| 翼の長さ | 約6m以上 | 最大3m程度 |

| 体重 | 20〜25kg | 10〜15kg程度 |

頭部のトサカが果たす役割

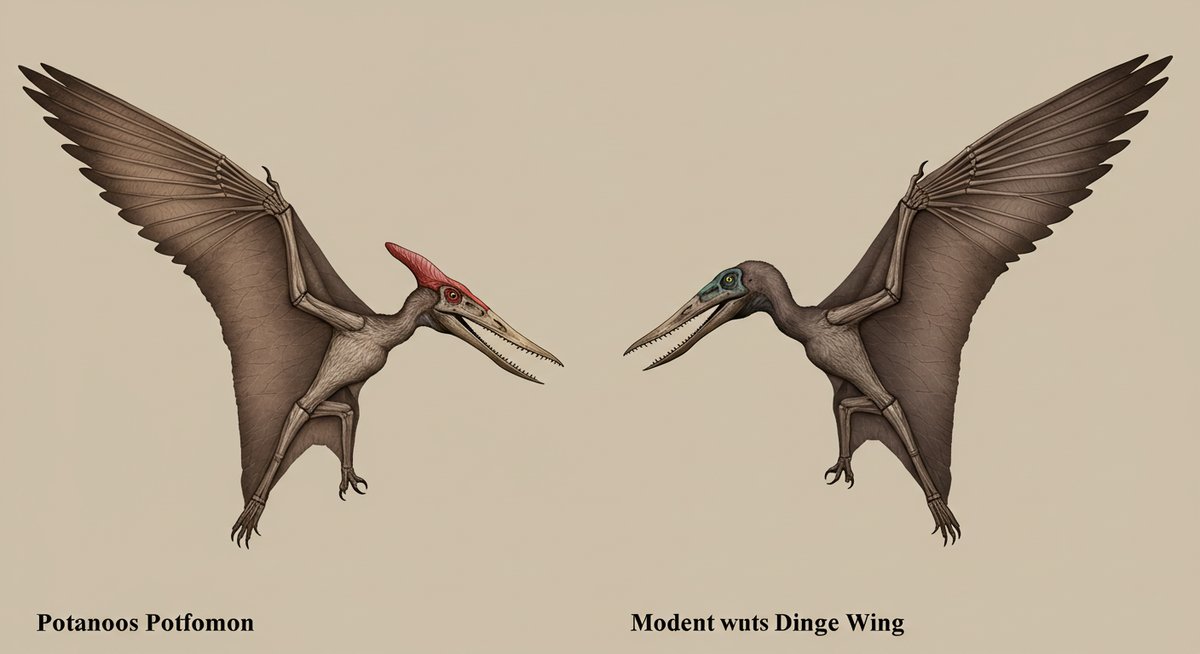

プテラノドンの頭部には、特徴的な長いトサカ(骨の突起)がありました。このトサカの役割については、さまざまな説がありますが、主に体のバランスを取るために進化したと考えられています。翼を大きく広げて滑空する際、頭部が重すぎたりバランスが悪いと、飛行中に姿勢が崩れやすくなります。

また、トサカはオスとメスで形や大きさが異なることから、仲間同士の識別や求愛行動にも役立っていた可能性があります。空気抵抗を減らしたり、方向転換を助ける役割もあったとされ、単なる飾りというよりは機能的な意味があったことがわかります。

羽毛ではなく皮膜でできた翼の特徴

プテラノドンの翼は、現代の鳥やコウモリのような羽毛ではなく、皮膚がのびてできた皮膜で構成されていました。この皮膜は、指の骨から体の側面まで広がる構造をしており、軽さと柔軟さを兼ね備えています。これにより、風の力を効率的に受け止め、滑空に適した大きな翼面積を実現していました。

皮膜の翼は、羽毛の翼に比べて傷つきやすいという弱点も抱えていたと考えられますが、プテラノドンは主に海岸や開けた場所で滑空していたため、障害物にぶつかるリスクも少なかったと推測されます。また、皮膜は細かな動きがしやすいため、風の変化に素早く対応できる仕組みももっていました。

プテラノドンは恐竜ではなく翼竜である理由

プテラノドンは恐竜というイメージがありますが、実は「翼竜」という別のグループに分類されています。その理由や違いについてご紹介します。

恐竜と翼竜の分類上の違い

恐竜と翼竜は、どちらも中生代に生きていた爬虫類ですが、進化の道筋が異なります。恐竜は主に地上で生活していたグループで、足の骨格や体の構造に特徴があります。一方、翼竜は空を飛ぶための特別な進化をとげた爬虫類です。

翼竜は「恐竜の仲間」と思われがちですが、厳密には恐竜とは別のグループに分類されます。たとえば、翼を支える骨の構造や、胴体のつくりに違いが見られます。簡単な比較表にまとめると次の通りです。

| 分類 | 主な特徴 | 代表例 |

|---|---|---|

| 恐竜 | 地上で生活 | ティラノサウルスなど |

| 翼竜 | 空を飛ぶ進化 | プテラノドンなど |

プテラノドンと他の翼竜との比較

プテラノドン以外にも多くの翼竜が存在していましたが、それぞれに特徴があります。たとえば、プテラノドンは比較的長いトサカと、羽毛ではなく皮膜の大きな翼を持つ点が目立ちます。これに対して、他の翼竜は小型のものや、頭部に異なる形の突起を持つ種類もいました。

また、翼竜の中には「ケツァルコアトルス」と呼ばれる、プテラノドンよりもさらに巨大な種類もいます。翼の形や体の大きさは生息環境によって違いがあり、それぞれの環境で適応して進化していきました。プテラノドンは、海岸や海上での滑空に特化した特徴を多く持っていたのが大きな違いです。

プテラノドンの絶滅と進化の背景

プテラノドンは白亜紀の終わりごろに絶滅しましたが、その背景には環境の激しい変化がありました。大きな気候変動や、海の環境変化が主な要因とされています。また、隕石の衝突による生態系の崩壊も大きな影響を与えました。

こうした環境の変化の中で、生き残ることが難しくなっていったと考えられています。一方で、プテラノドンや翼竜が持っていた飛行の仕組みや体の特徴は、のちの鳥類の進化にも影響を与えたとされ、地球の生き物たちの進化において重要な役割を果たしました。

プテラノドンの生態と発見された化石が語る生活

化石から分かるプテラノドンの生活や生態、どのような環境で生きていたのかを紹介します。

プテラノドンの食性と獲物の捕らえ方

プテラノドンは主に魚を食べていたと考えられています。くちばしは細長く、歯がないため、素早く水面近くを飛びながら魚をすくい上げるのに適していました。嘴の先端は水面に突き刺すのではなく、素早く魚を挟む形で獲物を捕らえていたと推定されています。

また、空を滑空しながら低空飛行で海面近くを移動し、波間に現れる魚や小さな水生生物を見つけて捕食していたようです。大きな翼を広げて風に乗ることで、広い範囲を効率よく移動でき、食べ物を探すのに有利な体のつくりでした。

化石から分かる生息地や分布の広がり

プテラノドンの化石は、主に北アメリカ大陸の内陸部や沿岸部で多く発見されています。特に、かつて海だった場所や、河口付近の地層から多く出土しています。これらの地域は、白亜紀には温暖な気候で、豊富な水生生物が生息していたと考えられています。

プテラノドンは、広い範囲を移動しながら、魚や小動物を追って生活していたことがうかがえます。また、化石の分布から、群れで生活していた可能性も指摘されています。こうした生息地の広がりは、空を滑空できるという飛行能力がもたらした成果といえます。

化石発見の歴史と研究の進展

プテラノドンの化石は19世紀後半から発見され始め、当初は「空飛ぶ怪物」として大きな注目を集めました。その後の研究によって、体の構造や生活環境が次第に明らかになってきました。20世紀には化石の詳細な分析が進み、骨の軽さや翼の形状など、多くの発見が報告されています。

最近では、3D技術やコンピューター解析により、飛行の仕組みや生態の再現も行われています。これらの進展により、かつての想像だけに頼らない、科学的根拠に基づく理解が深まっています。今後も新たな化石発見や技術の進歩によって、さらに多くの事実が明らかになることが期待されています。

まとめ:プテラノドンは滑空と独自の体の進化で空を支配した翼竜

プテラノドンは、滑空飛行に適した体の特徴と独自の進化によって、太古の空を自由に移動していたと考えられます。飛べたかどうかの議論を経て、最新の研究ではその滑空能力と適応した体の構造が明らかになりました。

また、恐竜とは異なる「翼竜」というグループに属し、独特な生活様式を持っていたことも分かっています。今後も新しい発見や研究の進展によって、私たちが知らなかったプテラノドンの世界がさらに広がることでしょう。